変形性膝関節症の症状と対処法|進行を防ぐために知っておきたいこと

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨がすり減ることで痛みや変形を引き起こす病気です。

初期段階では痛みが一時的に引くこともあり軽視されがちですが、知らないうちに進行していることも少なくありません。

本記事では変形性膝関節症の症状や信仰の目安・治療法などを詳しくご紹介します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症とは、加齢や過度な関節への負担によって関節内の軟骨がすり減り、最終的には骨同士が擦れあったりすることで痛みや炎症を引き起こす疾患です。

筋力低下だけでなくホルモンバランスも影響しており、中高年の中でも女性に多くみられるとされています。

初期には違和感程度だった痛みが、進行することで歩行が困難なレベルになることもあります。

年齢のせいだからと決めつけることなく、早期に医療機関を受診することで、軽度のうちに適切な治療を受けられます。

変形性膝関節症の主な症状と進行の目安

変形性膝関節症の症状は進行段階によって異なります。

初期症状|こわばり・違和感・動き始めの痛み

朝起きたときや椅子から立ち上がった瞬間に膝がこわばるなど、違和感や不快感からスタートするケースがほとんどです。

単に歩くだけでは痛みを感じないことも多く、医療機関の受診を後回しにしてしまう方も少なくありません。

中期以降の症状|階段や歩行に支障が出る

階段の昇り降りや長時間の歩行時に痛みが強くなり、日常生活に支障をきたし始めます。

膝に水が溜まったり、外側から見て分かるレベルに腫れたりといった症状も見られます。

進行度によって変わる膝の見た目や動き方

関節の変形が進むと、O脚やX脚など脚の見た目が変化することがあります。

可動域が大きく制限されることから、正座やしゃがむ動作などが困難になります。

関連記事:膝の痛みで病院に行くタイミングとは?治療と再発予防のポイントを解説

変形性膝関節症と似た症状を持つ疾患

変形性膝関節症以外にも、膝に痛みを生じる疾患があります。

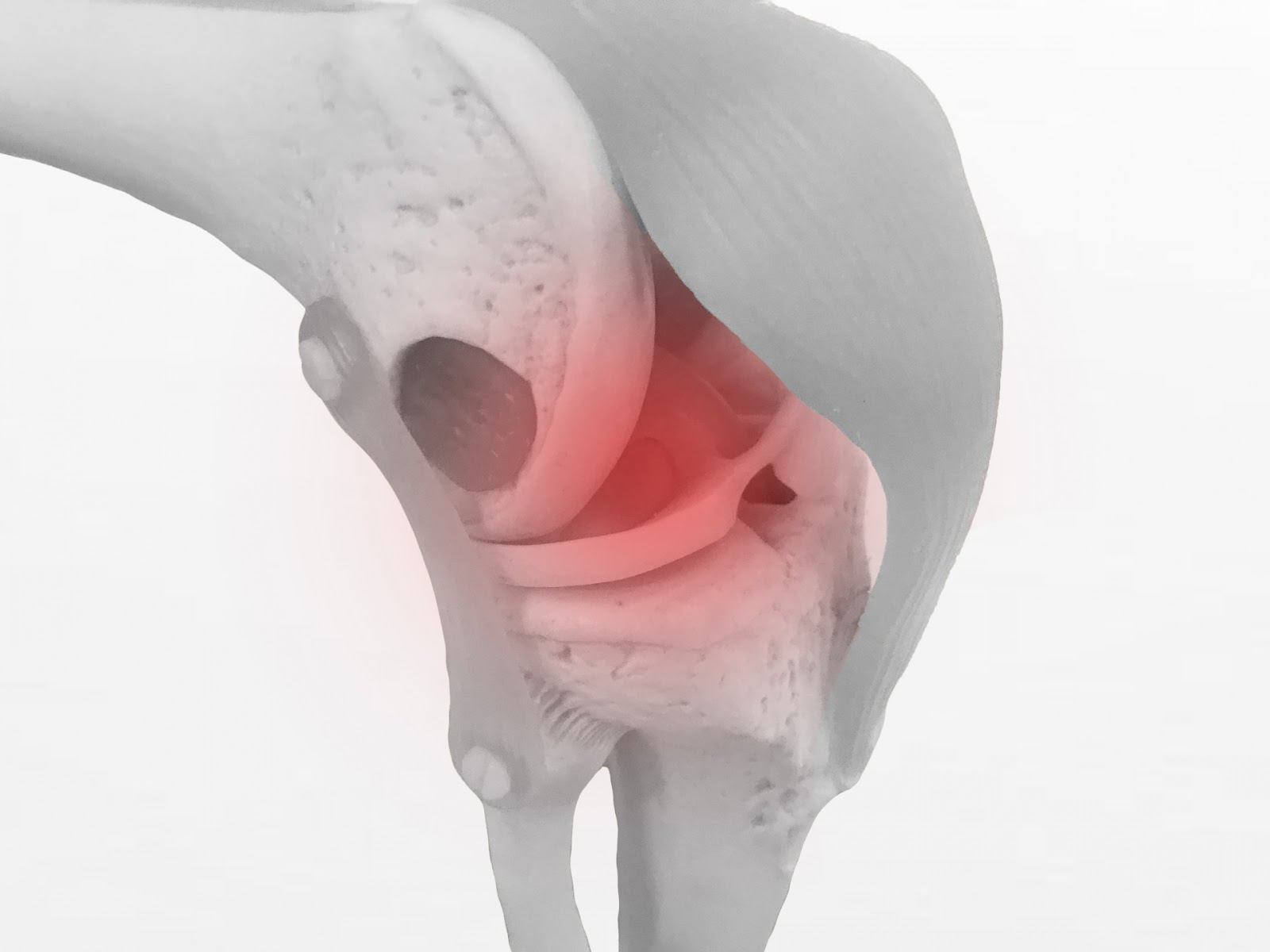

半月板損傷

スポーツや転倒などの外傷が原因となる場合だけでなく、加齢による劣化によって日常生活動作だけでも損傷することで発症します。

膝の中で引っかかるような感覚があったり、断裂した半月板が関節に挟まって動かなくなる「ロッキング現象」が起こったりすることもあります。

多くの場合で強い痛みを生じるほか、腫れや水が溜まるなど外側から見た変化が起きやすく、放置すると変形性膝関節症に進行しやすい疾患でもあります。

鵞足炎

鵞足炎(がそくえん)は膝の内側下方にある骨の周囲に炎症が生じる疾患です。

スポーツなど定期的な運動によって起こりやすく、患部を押したときに痛みが強くなるのが特徴です。

大腿後面の筋肉が固くなると発症しやすくなり、変形性膝関節症の患者様にも鵞足炎を併発している方が多く見られます。

関節リウマチ

関節に炎症が起き、軟骨や骨が次第に破壊されてしまう疾患です。

膝だけでなくあらゆる関節で起こる可能性があり、左右同時に発症することもあります。

他の疾患が動作時に痛みが強まるのに対し、関節リウマチは安静時でも強い痛みを感じます。

膝のような大きな関節のみに発症することは珍しく、多くの場合は手や足の指などの小さな関節に発症し診断されることが多いです。

変形性膝関節症を悪化させないためにできること

変形性膝関節症と診断された場合、日常生活での工夫が進行を遅らせるポイントとなります。

適切な体重管理

体重が増えると、膝にかかる負担が増大します。

身長に対する適正体重を保ち、膝関節へのストレスを可能な限り軽減してあげることが大切です。

標準体重(BMI=22)を目指すために、食事の内容を適切に管理し、運動量も増やすことで摂取カロリーの削減と消費カロリーの増加を行う必要があります。

膝に負担をかけない

長時間の正座やしゃがみ込むような動作、坂道や階段の頻繁な利用は、膝に負担がかかります。

座るときは地面でなく椅子を使ったり、商業施設ではエレベーターやエスカレーターを利用したり、登山や走り回る競技などで膝を酷使しすぎないように膝を労わる生活習慣を身につけましょう。

筋力トレーニングやストレッチ

太ももやお尻の筋肉を鍛えることにより、連動している膝関節のサポートにつながります。

凝り固まった膝関節周囲の筋肉はストレッチによって柔軟性を保ち、痛みの悪化・予防を目指しましょう。

関連記事:変形性膝関節症の原因とは?初期症状や進行度についても解説

変形性膝関節症の治療法

整形外科では、症状の程度に応じて、保存療法から手術までさまざまな選択肢を用意しています。

理学療法士の施術

関節の動きをなめらかに保ちつつ、筋力アップを目指すためのリハビリテーションが行われます。

長期間続けることにより、痛みの緩和だけでなく、再発や他の疾患を予防することにもつながります。

最も根本的な治療ですが、一度の治療で治るものではないため、毎週1~2回を半年程度継続する必要があります。

薬物療法(内服、外用、ヒアルロン酸注射)

消炎鎮痛剤や外用薬・関節内注射によって痛みのコントロールを図ります。

いずれも効果が一時的であることも多いため、定期的な診察を受け、痛みの変化を確認していく必要があります。

ヒアルロン酸注射も昨今見直されて、痛みを緩和する効果がある程度は期待できる治療になります。

ハイドロリリース

筋膜や神経の周辺に生理食塩水を注射することにより、癒着した細胞同士を引きはがし、なめらかな動きを取り戻すため注射です。

変形性膝関節症で膝の内側が痛い場合は、内側側副靭帯上に注射を行うと、多くのケースで痛みが軽減します。

生理食塩水を使用するため異物への拒否反応が起こりにくいといった利点があります。

体外衝撃波治療(拡散型、集束型)

空気を圧力によって押し出すことで末梢神経を麻痺させ、痛みの緩和を図ります。

同時に血流の改善が期待でき、組織の修復が加速化する点もメリットといえます。

一点に高いエネルギーを集中させる「集束型」と、広い面にエネルギーを分散させる「拡散型」があり、変形性膝関節症の場合は、関節内症状のため深部まで強力な衝撃波が届く集束型体外衝撃波の方がより高い効果が得られやすいです。

再生医療(幹細胞治療、成長因子療法、幹細胞上清液療法)

自身の血液や細胞を採取して患部へ注入することにより、組織の修復を加速化させたり、炎症を抑えたりするための施術です。

人体に備わっている自然治癒力がアップすることから、症状の進行を抑える効果が期待できます。

理学療法士の治療は関節外の関節を支えたりする筋力や姿勢などを改善するのに対し、再生医療は関節内の状態の悪化を防いだり、一部では修復してくれるはたらきがあります。

症状の悪化を防ぎ、手術を回避できる場合も多い治療法です。

手術療法(TKA、UKA、骨切り)

症状が進行し上記の施術では改善が難しいと判断された場合は、人工関節置換術(TKA・UKA)や骨切り術が検討されます。

骨切りは内側か外側いずれかの軟骨が健在している場合に可能で、UKA(単顆人工膝関節置換術)のように置換が一部で済む場合もあれば、変形性膝関節症が進行している場合はTKA(人工膝関節全置換術)のように全てを入れ替えなければならない場合もあります。

関連記事:年代別に膝の痛みの症状をチェック|考えられる疾患や受診の目安は?

変形性膝関節症でお悩みの方はイノルト整形外科まで

膝の痛みにお悩みの方は、イノルト整形外科の受診をご検討ください。

当院では、患者様の状態に合わせた検査・治療が可能です。

レントゲンや超音波・MRIを用いた正確な診断を経た後、再生医療・体外衝撃波・理学療法士の治療・ハイドロリリースなど幅広い保存療法を選択し、手術を受けずとも痛みの改善を目指します。

さらに、必要に応じて専門手術が得意な医療機関と連携しながら、患者様が快適に日常を過ごすためのサポートを行います。

まずはお近くのクリニックへご相談ください。

まとめ

変形性膝関節症は、早期発見と適切な処置が重要です。

症状に合わせたセルフケアと医療機関での治療をうまく組み合わせ、進行を抑えながら生活の質を保ちましょう。

変形性膝関節症が疑わしい方や、変形性膝関節症など膝の痛みにお悩みの方は、ぜひイノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックまでお気軽にご相談ください。

股関節の不調で膝が痛む?痛みの連動メカニズムとセルフケア

股関節の不調が原因となり、膝に痛みが出るケースは珍しくありません。

股関節に原因がある場合、膝の処置だけでは痛みを改善できない場合も考えられます。

本記事では股関節と膝の痛みがどのように関係しているのか、原因やセルフケアの方法・治療法を詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

股関節の不調が膝の痛みを引き起こすことがある

股関節と膝関節は、下半身を動かす際に連動してはたらいています。股関節に不具合があると、その負担が膝関節に波及し、痛みとして現れます。

股関節の可動域が制限されたり、筋力の低下が見られたりする場合は特に注意が必要です。

特に歩行や立ち上がり動作・階段の昇り降りなど、日常生活のささいな動きに影響を及ぼす可能性もあります。

股関節と膝の痛みを同時に引き起こす主な原因

股関節と膝の痛みが同時に現れる場合、主な原因として挙げられるのは以下の4点です。

加齢による軟骨減少

加齢によって股関節や膝関節の軟骨がすり減ると、クッション機能が低下し、動作によるダメージが骨へ伝わります。

同時に靭帯のはたらきも弱まり、日常生活の簡単な動きでさえも大きな負担がかかるようになります。

姿勢の癖

片方の足ばかりに重心をかけたり猫背や座り方に癖があったりする方は、正しい姿勢に比べて関節への負担が高まります。

大人になってから姿勢を正すことは簡単ではなく、長年の癖が影響して身体のバランスが崩れている方も珍しくありません。

運動不足

運動不足によって股関節や膝関節の筋肉が衰えると、関節の安定性が低下し、動作による圧力を分散しにくくなります。

単なる日常の動作でも痛みが生じやすいほか、ダイエットなど急に思い立って激しい運動を始めることで、弱った股関節や膝に大きなダメージが及びます。

肥満

体重が重い方は、その分股関節や膝へ大きな負担がかかった状態です。

同時に運動不足状態であることも多く、弱った関節へ常に重みが加わり、痛みが生じやすくなります。

関連記事:再生医療とは?適応となる整形適応の疾患や費用について

股関節と膝の痛みをやわらげるセルフケア

以下のような簡単な体操やストレッチを取り入れることで、関節の柔軟性や筋力を保ち、痛みの予防や緩和につながります。

- 股関節回し:仰向けで膝を立て、両足をピッタリと付けた状態で左右にゆっくりと倒す。

- サイドレッグレイズ:横向きに寝た状態で上側の足をゆっくりと上げ下げする。

- ブリッジ運動:仰向けで膝を立て、身体がまっすぐになるまでお尻をゆっくりと持ち上げる。

セルフケアで改善しない股関節と膝の痛みは受診を検討

以下のような症状が見られる場合は、セルフケアを続けず、早めに医療機関を受診する必要があります。

痛みが長引く・強くなる

痛みが徐々に強くなる場合や、数週間経っても変わらずに痛む場合は、セルフケアでの改善が期待できません。

腫れや熱感がある

腫れや熱感は炎症のサインであり、放置するとさらに悪化する可能性があります。

歩くのが困難になるほどの痛み

日常生活に支障が出るほどの痛みは、専門的な判断と治療が必要です。

放置することで自然と痛む場所をかばうようになり、別の場所に痛みが出る可能性もあります。

短期間で急に悪化した場合

短期間での症状の悪化は、骨壊死や感染症が関係している可能性もあるため、早急な検査および治療が必要です。

関連記事:膝が痛い時の対処法は?やってはいけないことや受診のポイントを解説

股関節と膝の痛みに対する主な治療法

イノルト整形外科では、股関節や膝の状態・痛みの程度などを総合的に判断し、以下のような治療が行われます。

理学療法士の施術

理学療法士はリハビリのプロフェッショナルであり、柔軟性や筋力の強化や姿勢や動作の改善などをメインに行う専門家です。

患者様一人ひとりに合わせたメニューを組み、リハビリを行います。

長期的にリハビリを行うことにより、股関節や膝関節が正しい状態で定着し、痛みの出にくい体作りを目指せます。

薬物療法(内服、外用)

痛みの一時的な緩和を目的とし、内服薬や外用薬を用いた薬物療法が行われる場合もあります。

内服薬は消炎鎮痛薬を用い、外用薬は湿布といった貼り薬や軟膏が処方されます。

ハイドロリリース

生理食塩水など身体に入れても害のない水を注入することにより、筋肉や腱の癒着を剥がし、可動域の改善や痛みの緩和を目指す施術です。

薬剤とは異なり身体に異物反応が起こりにくく、股関節・膝関節・肩・首・腰などさまざまな部位に適応します。

体外衝撃波治療(拡散型、集束型)

筋肉や腱に炎症が起きている場合や、運動不足などで筋肉が硬くなっている場合に用いられます。

痛みのある部位に圧力波や衝撃波をぶつけることで、痛みの改善を目指します。

一点に高いエネルギー波である衝撃波を集中させる「集束型体外衝撃波」と、広い面に圧力波を拡散させる「拡散型圧力波」があります。

再生医療(幹細胞治療、成長因子療法、幹細胞上清液療法)

自身の幹細胞を採取して培養したり、血液内の組織を修復させる成長因子を関節内に注入することで、組織の修復や炎症の抑制することで痛みを改善させる治療法です。

症状が軽度の方から重症な方まで幅広く適しています。

副作用が少ないですが、保険適用外で費用面が課題になりやすい治療法です。

手術療法

症状が重く上記の対策では不足すると判断した場合や、上記の治療を続けても改善が見られない場合は手術が選択されます。

変形した関節を人工のものへ交換する人工股関節置換術が一般的です。

関連記事:膝の痛みで病院に行くタイミングとは?治療と再発予防のポイントを解説

股関節と膝の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

イノルト整形外科では、股関節や膝をはじめとする関節の痛みに対し、一人ひとりに合った診療を行っています。

原因を特定するための診断方法はもちろん、今回ご紹介したようなさまざまな治療法を用意しており、患者様に合うオーダーメイドの治療をご提供します。

イノルト整形外科では第一に「保存療法」を目的とし、手術を回避しながら症状の緩和を目指します。

医師はもちろん、理学療法士やスポーツトレーナーなど、各方面のプロが協力しながらアプローチを行います。

股関節と膝の痛みは、治療が長期化することも十分に考えられます。辛い痛みや違和感がある場合は、早めに当院までご相談ください。

まとめ

股関節の不調が膝に影響することは珍しいことではなく、単に膝を治療するだけでは根本的な改善につながりません。

痛みの原因を正しく理解するとともに、整形外科で適切な検査と治療を受け、快適な日常生活を取り戻しましょう。

股関節や膝の痛みにお悩みの方は、ぜひイノルト整形外科へご相談ください。

肩の痛みの原因とは?自宅でできるセルフケアや受診の目安

肩の痛みは、誰にでも起こりうる症状です。

ただのこりだと思って放置してしまうと、症状が悪化し日常生活に支障が出ることもあります。

本記事では、肩の痛みの原因やセルフケアの方法・受診の目安などを分かりやすくご紹介します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

肩の痛みの主な原因

肩の痛みにはさまざまな要因があり、加齢や生活習慣も深く関係しています。

加齢

年齢を重ねると、肩の関節を支える筋肉や腱・靭帯が少しずつ衰えていきます。

特に「腱板(けんばん)」と呼ばれる筋肉の損傷は、50代以降に良く見られる原因の一つです。

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)と呼ばれる状態も、腱板の損傷が影響しています。

運動不足

身体を動かす機会が減ると、肩周りの筋肉が硬くなり、柔軟性の低下や血流の悪化につながります。

筋肉がこわばると肩関節の動きが悪化し、小さな動きでも痛みが出やすくなります。

姿勢の乱れ

長時間のデスクワークやスマホ操作により猫背の姿勢が定着すると、肩甲骨周りのバランスが崩れます。

その結果、筋肉に偏った負担がかかり、肩こりや痛みを引き起こしやすくなります。

肩の酷使

スポーツや日常動作で肩を使いすぎると、炎症が起きやすくなります。

野球やテニスなど肩を大きく動かす競技では、「腱板損傷」や「インピンジメント症候群」などの発症リスクが上がります。

血行不良

冷えや長時間同じ姿勢をとったり、身体が冷えていたりすることで、血流が悪くなり肩周辺の組織に酸素や栄養が届きにくくなります。

これにより、慢性的な肩こりや痛みにつながることもあります。

関連記事:再生医療とは?適応となる整形適応の疾患や費用について

肩の痛みで支障が出る日常生活の動作

日常生活の動作が肩の痛みにつながることも多く、痛みが強くなれば動作が制限されやすくなります。

- 腕を上にあげると痛む(洗濯物を干す、髪を結ぶなど)

- 上着を脱ぎ着するときに痛む

- 背中に手を回すと痛む

- 横向きに寝ると肩が痛くて眠れない

- 重い荷物を持ち上げると肩が痛む

関連記事:首の痛みでよくみられる症状は?考えられる原因や注意すべきケースを解説

肩の痛みを予防する自宅でできるストレッチ方法

肩の痛みは、毎日のストレッチで予防・緩和できる場合があります。

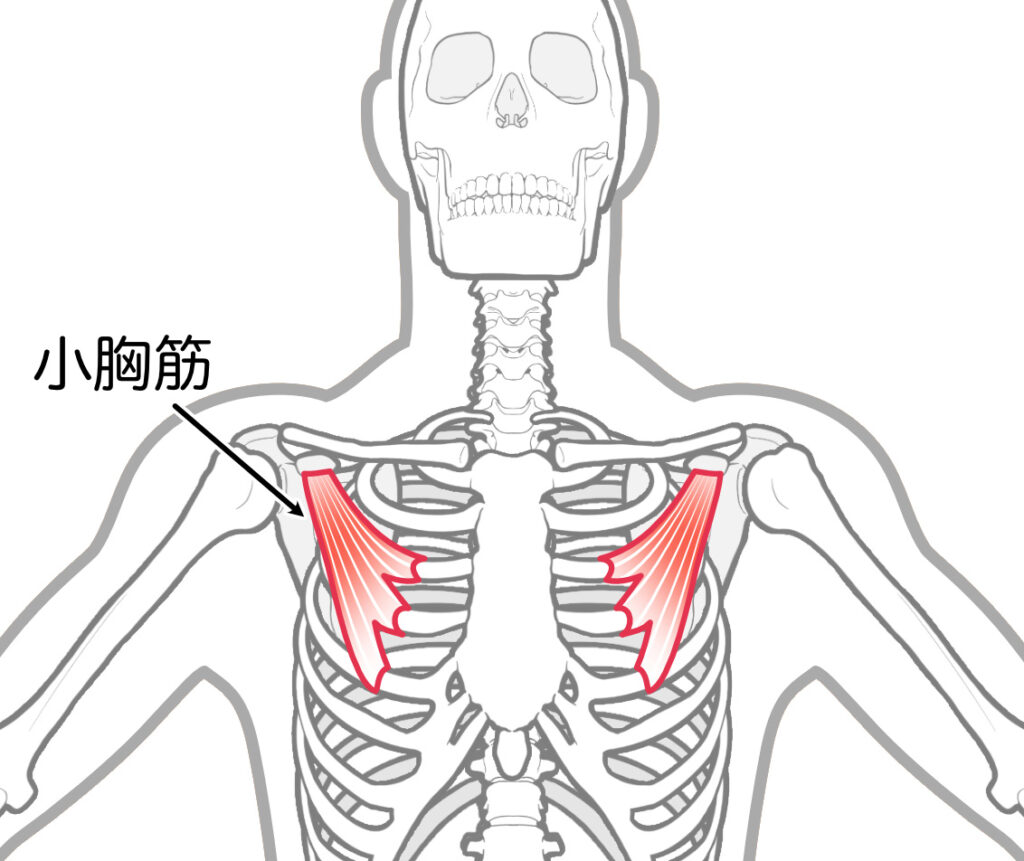

小胸筋のストレッチ

小胸筋は肩甲骨の動きに関わる筋肉であり、ここが固まると猫背になり肩こりや痛みにつながります。

以下のストレッチで筋肉のこわばりをほぐしましょう。

- 1. 壁に対し横向きに立ち、右手と右肘を壁につける

- 2. 腕を動かさずに身体を前に出し、背中の筋肉を伸ばす

- 3. 10秒から20秒を1サイクルとし、1日に5回から10回ほど行う(左も同様)

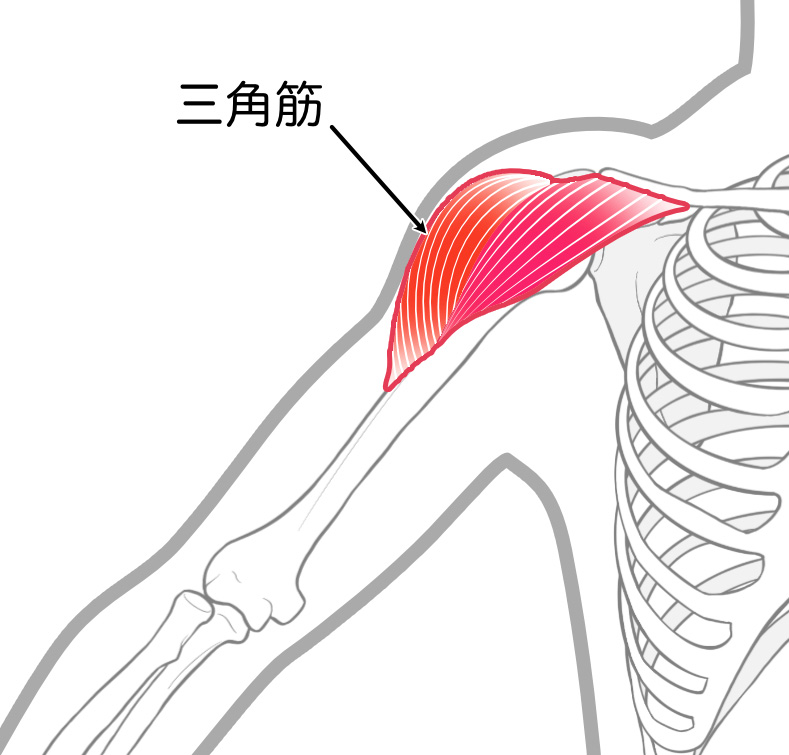

三角筋のストレッチ

三角筋は肩を覆うように存在する筋肉で、日々酷使されやすい部分です。

ストレッチでこわばりを予防し、痛みの軽減を目指しましょう。

- 1. 右てのひらで左肩を掴む

- 2. 手で右肘を持ち、胸へ引き寄せる

- 3.左手も同様に行う

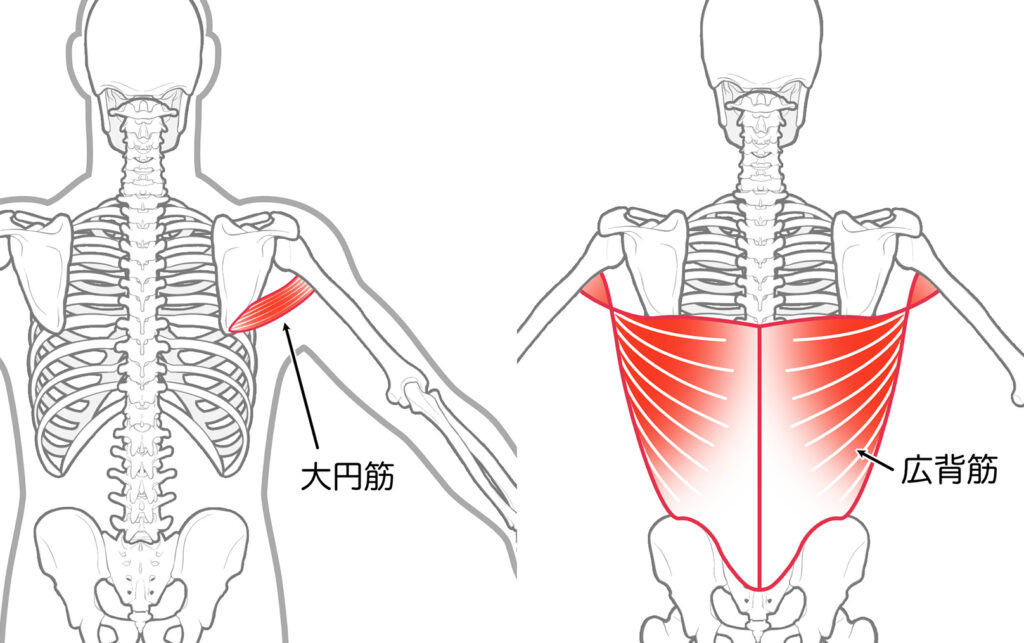

広背筋・大円筋のストレッチ

広背筋や大円筋は、肩甲骨と連動して動く背中の筋肉です。

痛みの出ない程度にストレッチを行い、こわばりを予防しましょう。

- 1. 右手首の甲側を左手で掴み、頭の上で右腕をまっすぐに上に伸ばす

- 2. 右腕を伸ばしたまま、身体とともに左斜め前へ倒す(左も同様)

肩の痛みで病院に行くべき症状セルフチェック

一時的な痛みであれば様子を見ることも可能ですが、以下のような症状がある場合は、早めの段階で医療機関を受診する必要があります。

- 夜間のに痛みが増す

- 肩だけでなく腕や手にもしびれがある

- 少し動かすだけでズキズキと痛む

- 関節が腫れ、熱感がある

- 肩が動かしにくく、服の着脱にも支障がある

- 2週間以上痛みが続いている

これらに当てはまる場合、肩関節の炎症や神経の圧迫などの疾患が隠れている可能性があります。

肩の痛みに対する治療法

肩の痛みで医療機関を受診する場合、原因や症状に合わせて以下のような治療が検討されます。

保存療法

痛みが軽度であれば、安静や薬物治療・理学療法士の施術を組み合わせて経過を見ることが一般的です。

注射療法

ステロイドやヒアルロン酸の注射により、炎症を抑えて痛みを軽減します。

特に肩関節周囲炎の肩に効果的です。

ハイドロリリース

筋膜や筋肉の癒着を剥がす注射治療です。

痛みの原因が筋肉によるものの場合に有効です。

体外衝撃波療法

衝撃波を患部に照射することで、痛みの軽減や組織の再生を促す治療法です。

肩の痛みが慢性化している場合に用いられます。

再生医療

脂肪などから幹細胞を採取して培養して増やしたり、自己の血液から抽出した成長因子などの成分を注射することで、炎症や痛みを緩和したり、組織の回復を図ったりするための施術です。

手術療法

腱板の断裂や関節の変性が進んでいる場合などは、内視鏡や人工関節を用いた手術が検討されます。

関連記事:首筋が痛いときはどうする?自分でできる対策と整形外科での治療方法を解説

肩の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

肩の痛みでお悩みの方は、適確な診断・治療が可能な「イノルト整形外科」へご相談ください。

関節外来を設け、画像検査を含む的確な診断の元、一人ひとりに合った最先端治療に対応しています。

また、保存療法の選択肢も多岐にわたるため、手術を避けながら痛みを回避したい方にも適しています。

肩の痛みによって日常生活に支障が出ないよう、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

肩の痛みは、加齢・姿勢の悪さ・筋肉の使い方などさまざまな要因から生じます。

痛みが長引いたり悪化したりした場合は、イノルト整形外科の関節外来までご相談ください。

早めの対処で、快適な日常を取り戻しましょう。

鼠径部が痛む原因を解説|痛みに左右差が出る理由や対処法は?

歩き出したときや立ち上がったときなど、足の付け根がズキッと痛むことはありませんか?

このような「鼠径部(そけいぶ)」の痛みは、加齢や関節疾患・筋肉のバランスなどさまざまな原因によって起こります。

本記事では鼠径部が痛む原因を詳しく探るとともに、左右で差が出る理由や対処法をご紹介します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

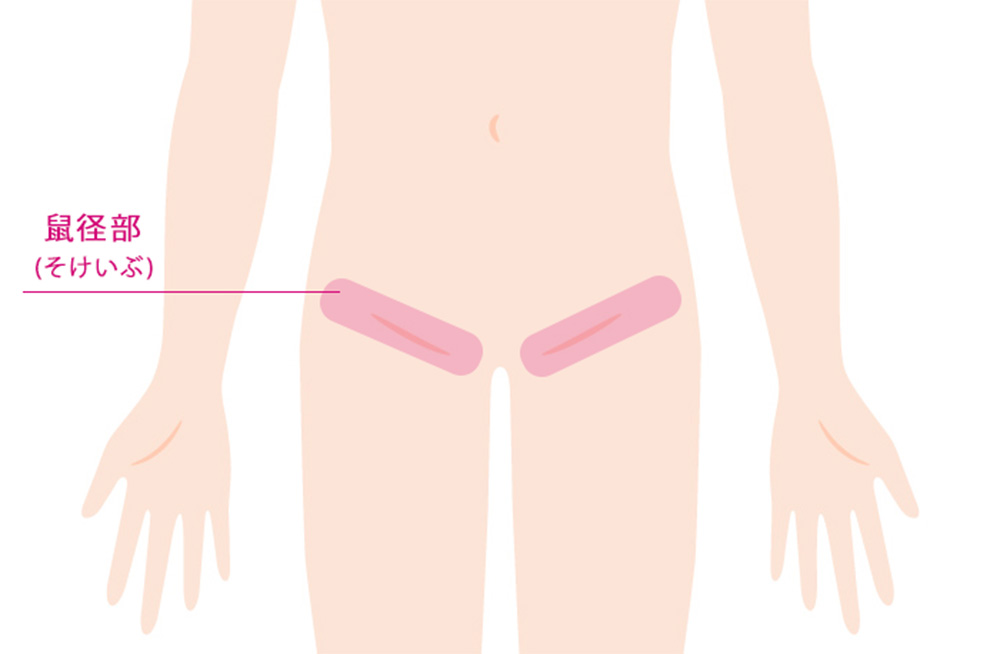

鼠径部の痛みとは?

鼠径部とは、足の付け根にあるV字型の部分を指します。

下腹部と太腿の境界に位置し、股関節・大腿動脈・神経・リンパ節・腸の一部・複数の筋肉などさまざまな組織が通っています。

鼠径部に痛みがある場合、これらの構造のいずれかに炎症・損傷・圧迫が加わったことにより発症することがほとんどです。

皮膚の表面ではなく体内で痛みを感じるため、どこが痛いのか分かりにくいといったケースも見られます。

関連記事:股関節の付け根が痛む原因は?対処方法とおすすめストレッチを紹介

鼠径部が痛む原因

鼠径部の痛みには多くの原因が考えられます。

鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)

スポーツをする人に多く、サッカー・ラグビーなど急な動作が多い競技で発症率が高い疾患です。

股関節周りの筋肉や靭帯・腱の炎症が痛みの原因であり、外傷の有無を問わず発症する点が特徴です。

変形性股関節症

加齢や先天的な関節異常などが原因で軟骨がすり減り、鼠径部に痛みが生じる疾患です。

50代以降の女性に多く、症状が進行するにつれて安静にしていても痛みが生じるようになります。

リウマチ性関節症

関節の内側に存在する「滑膜」に炎症が起き、痛みが生じる自己免疫性疾患です。

特徴的ではありませんが、股関節にも症状が広がる場合があり、特に起きてすぐのタイミングでこわばりや痛みを感じやすくなります。

単純性股関節炎

小児に多く見られる一過性の関節炎であり、インフルエンザなどウイルスによる感染症の後に発症することがあります。

症状が急激に悪化し歩行が困難になることも多いため、病み上がりには特に注意が必要です。

大腿骨頭壊死

「大腿骨頭」と呼ばれる股関節の骨に十分な血液が届かず、壊死することで激しい痛みが起こる疾患です。

多量の飲酒やステロイドの長期使用が原因といわれています。

関連記事:脚の付け根が痛い!原因は何?おすすめのストレッチや注意点もご紹介

鼠径部の痛みに左右差が出る理由

「右だけが痛い」「左に違和感がある」といった左右差のある痛みは、次のような要因によって起こります。

体のくせや利き足の影響

利き足や日常的な姿勢の癖があると、股関節周りの筋肉や腱の使い方に偏りが出ます。

体重を支える方には負担が集中し、痛みを生じやすくなります。

姿勢や動作の偏り

足を組んだり片足重心で立ったりといった姿勢や動作の偏りも、左右どちらかに負担が限定する原因となります。

スポーツなどの反復動作

スポーツにおける片側に限定したキックや投球・踏み込みなどの反復動作は、特定の部位にダメージが蓄積し、片側の痛みにつながります。

鼠径部が痛むときの対処方法

鼠径部が痛むときには、自分でできる対処法を試してみることをおすすめします。

安静にして冷やす

まずは炎症を悪化させないため、安静にしながら患部を冷やします。

アイスバッグや保冷剤をタオルで包み、15分~20分ほど冷やして様子を見ます。

湿布を使う

痛みや腫れがある場合は、消炎鎮痛作用のある湿布薬を使うのも効果的です。

痛みが続く場合は自己判断での継続を避け、一度医師へ相談しましょう。

負担の少ない動き方を心がける

痛みがあるときは無理な運動や長時間の歩行を避け、姿勢や身体の使い方に注意して過ごすことが大切です。

ストレッチで柔軟性を保つ

股関節周りの筋肉が凝り固まると、痛みや可動域の制限につながります。

ストレッチで筋肉の柔軟性を維持し、関節の動きをスムーズに保つことが大切です。

股関節まわりを鍛える

股関節や骨盤周りの筋肉を鍛えることで、負担が分散され、痛みの再発予防につながります。

ハーフスクワットやヒップリフトなど、無理のない範囲で続けられるトレーニングを選びましょう。

鼠径部の痛みで病院に行くべきタイミング

最初から強い痛みがある場合や、何日経っても痛みが引かない場合などは、詳しい整形外科を受診する必要があります。

受診すべき症状

以下のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 安静にしていても痛みが引かない

- 痛みが日ごとに悪化する

- 歩くのが辛いなど日常生活に支障が出ている

- 足に力が入らない

- しびれを感じる

- 発熱や腫れがある

受診する診療科

整形外科を標榜するクリニックまたは病院が適しています。

症状の低度や状況に応じて、専門的な検査や治療を受けられます。

診断と検査の流れ

問診や触診に加え、X線・超音波検査・MRIなどを行い痛みの原因を特定します。

必要に応じて血液検査や関節液検査が行われることもあります。

治療方法

原因や症状の程度によって、以下のような治療方法が選ばれます。

- 消炎鎮痛剤の処方

- 湿布や塗り薬の処方

- 理学療法(リハビリ)

- ストレッチ・筋トレの指導

- 手術

関連記事:股関節回りの筋肉が痛む原因と治し方|考えられる疾患や病院に行くべき目安を解説

鼠径部の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

痛みの原因が分からないまま放置すると、日常生活の質が低下したり、他の部位に負担がかかり新たな不調を招いたりすることがあります。

イノルト整形外科では、股関節も診察できる整形外科専門医が在籍しており、的確な診断の元一人ひとりに合った治療プランをご提案します。

再発予防の観点からも、症状が軽いうちに専門医へ相談しておくことが大切です。

まとめ

鼠径部の痛みは、股関節周りの筋肉や腱・関節などさまざまな組織が原因となって起こります。

痛みが続いたり、歩行に支障があったりする場合は、早めに整形外科を受診しましょう。

イノルト整形外科では、全国&海外から5万人以上の患者様が来院し、一人ひとりに合った治療を受けています。

保険診療・自由診療と選択肢も豊富なため、まずはお気軽に最寄りの院へご相談ください。

膝の痛みで病院に行くタイミングとは?治療と再発予防のポイントを解説

膝の痛みは、加齢や運動のしすぎ、体重の増加などが原因で発症することが多く、重症化すると日常生活にさまざまな支障をきたします。

痛みの程度は人によっても異なるため、病院を受診すべきなのか迷ってしまう方も多いでしょう。

そこで本記事では、膝に痛みがある場合に病院を受診すべきタイミングや、どういった治療法があるのか、再発を防ぐためのポイントもあわせてご紹介します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

膝の痛みで整形外科を受診すべきタイミング

膝の痛みは整骨院(接骨院)で施術を受けたり、整形外科で治療をすることで緩和できる可能性があります。

整骨院は柔道整復師が手技やマッサージを行うのに対し、整形外科では医学的見地に基づき診察や検査、治療を行います。

特に、以下の症状が見られる場合には重症化のおそれがあるため、整形外科の受診が推奨されます。

痛みが数日続く・改善しないとき

運動のしすぎや膝に負担がかかる姿勢を取り続けたとき、一時的に痛みを感じることがあります。

このような場合は整骨院でマッサージを受けることで症状が緩和されることが多いですが、数日経っても痛みが引かず悪化しているようであれば整形外科を受診しましょう。

骨や軟骨、靭帯が損傷している可能性もあり、医師の判断のもとで適切な治療を受けないと重症化するおそれがあります。

腫れや熱感・引っかかるような違和感があるとき

膝の痛みだけでなく腫れや熱感が現れたり、曲げ伸ばしをしたときに引っかかるような違和感があるときも整形外科の受診が推奨されます。

これらの症状は関節部の損傷や変形の初期症状として現れることが多く、治療をせずに放置しておくと重症化し日常生活にも支障をきたすおそれがあります。

整形外科ではレントゲンやMRIなどの検査を行い、膝関節に異常がないかを正確に調べられます。

歩行がつらい・階段の昇降が難しいとき

歩行や階段の昇り降りが辛く日常生活に支障をきたしている場合、膝関節の疾患が進行している可能性が考えられます。

治療をせず放置しておくとさらに重症化し、膝関節の可動域が狭くなり曲げ伸ばしが困難になるおそれもあるため、早めに整形外科を受診しましょう。

整形外科では薬物療法で痛みを緩和しながら、理学療法士の指導のもと正しいストレッチやリハビリテーションを行ったり、物理療法や手術療法などさまざまな治療が受けられます。

関連記事:膝関節の痛みの原因|痛みを和らげるセルフケアや病院の受診目安

膝の痛みの主な原因

膝の痛みが強かったり、慢性的に痛みが続いている場合、関節に何らかの疾患を発症している可能性も考えられます。

主な原因となる疾患を4つご紹介しましょう。

変形性膝関節症

変形性膝関節症とは、関節の軟骨がすり減り骨同士が直接こすれ合うことで痛みを引き起こす病気です。

初期段階では膝の違和感や軽い痛みを感じる程度ですが、進行していくと歩き始めや階段の昇り降りで痛みが現れ、やがて膝関節そのものが変形し曲げ伸ばしも困難になっていきます。

加齢や膝の酷使、肥満、O脚などが原因で発症することが多く、重症化すると日常生活にもさまざまな支障をきたすことから早めの治療が不可欠です。

半月板損傷

半月板損傷は、膝関節のクッションの役割を果たす半月板とよばれる組織が損傷することで痛みを引き起こす疾患です。

主にスポーツ中の急な方向転換やジャンプの着地時に強いねじれや衝撃が加わることで発症しますが、中高年では加齢にともない半月板の強度が低下し損傷することもあります。

軽度の損傷であれば、膝が引っかかるようなロッキング現象が見られますが、治療をせず放置しておくと損傷の度合いが大きくなり膝の痛みや腫れ、熱感なども見られるようになります。

靭帯損傷

靭帯損傷とは、膝関節の靭帯が強い力で引っ張られることで一部が損傷したり、断裂したりする疾患です。

靭帯は関節を安定的に保つために重要な役割を果たしていますが、これが損傷することで強い痛みを引き起こし、関節のぐらつきや歩行が困難になることもあります。

半月板損傷と同様、急な方向転換やジャンプからの着地などが原因で発症しやすいですが、転倒や事故などの外傷が起因することもあります。

関節リウマチ

関節リウマチとは、免疫機能の異常により関節に炎症や痛みを引き起こす疾患です。

体内に侵入してきた異物を排除する機能を免疫機能とよびますが、何らかの理由によって免疫機能に異常を引き起こすと、正常な組織や細胞までもが攻撃され炎症を引き起こします。

主な症状としては、関節の痛みや腫れ、こわばりなどが見られ、治療をせず放置しておくと関節が大きく変形し曲げ伸ばしが困難になることもあります。

膝の痛みの診察・検査の内容

膝の痛みの治療にあたっては、まずは検査を行い原因を特定する必要があります。病院ではどのような検査を行うのでしょうか。

問診・診察

病院で必ず行われるのが、問診と診察です。

問診では、痛む場所や痛みの強さ、現れ方、いつ頃から痛むようになったのかなどをヒアリングします。

そのうえで、視診によって膝の腫れや変形、可動域を確認したり、触診で熱感の有無なども調べます。

また、靭帯や半月板の異常を探るための特殊なテストを行うこともあります。

レントゲン検査

骨に異常がないかを調べるために用いられるのがレントゲン検査です。

痛みのある部位にX線を照射することで、骨の変形や骨折の有無、軟骨のすり減り、関節の隙間の幅などを確認できます。

特に変形性膝関節症の診断には欠かせない検査であり、進行度の把握にも役立ちます。

エコー検査

エコー検査とは特殊な超音波を照射することで、膝の内部をリアルタイムで観察する検査方法です。

レントゲンには写らない靭帯や腱といった軟部組織の状態を確認できるほか、膝関節に水(関節液)が溜まっていないかも検査できます。

エコー検査は大規模な設備も必要なく、診察室内で素早く検査ができるため多くの病院に導入されています。

MRI検査

MRI検査とは、強力な磁場を作り出し体の内部を撮影する検査方法です。

骨や軟骨はもちろんのこと、レントゲンには写らない半月板や靭帯、さらには骨の中の微細な異常まで映し出すことができるため、膝の痛みの原因を精密に調べる際に有効です。

ただし、MRI装置は非常に高額で大掛かりな設備であるため、導入している病院は限られているほか検査にかかる費用も高額です。

関連記事:膝の裏が痛い!「ピキッ」という鋭い痛みの原因や治し方を解説

膝の痛みに対する治療法

検査によって膝の痛みの原因が判明したら、それぞれに対応した適切な治療法を検討していきます。

病院で受けられる主な治療法を6つご紹介しましょう。

保存療法

保存療法とは、手術を行わずに膝の痛みを軽減し機能回復を目指す治療法です。

鎮痛薬や湿布を処方し痛みを抑えながら、サポーターや装具の着用で膝への負担を軽減し、継続的なリハビリテーションを行うパターンが一般的です。

特に、初期の変形性膝関節症や軽度の靭帯損傷など、比較的軽症なケースに多く用いられます。

状態を悪化させないために安静にすることも大切ですが、長期間にわたって関節を動かさないでいると筋肉量が減り、膝関節を支えきれなくなってしまいます。

そのため、患者様の膝の状態に合わせて無理のない治療計画を立てていきます。

注射療法

特に膝の痛みが強く、日常生活に支障をきたしている場合に用いられるのが注射療法です。

膝関節内に薬剤を注入し痛みや炎症を抑えるケースが一般的ですが、これ以外にもヒアルロン酸を注射し、関節のクッション作用を高めることで痛みの緩和を図る方法もあります。

変形性膝関節症の治療に用いられることが多く、膝の状態にもよりますが複数回にわたって注射をするケースが多いです。

ただし、注射療法は即効性が期待できる一方で根本治療ではないため、並行してリハビリを行うことも重要です。

ハイドロリリース

ハイドロリリースとは、筋膜や腱の周囲に生理食塩水を注入し、痛みの原因となっている癒着した筋膜を剥がす治療法です。

エコー検査機器で膝の内部を確認しながら注射を行うため、ピンポイントで痛みの原因となる部位にアプローチが可能で即効性も期待できます。

比較的新しい治療法であることと、注射部位の見極めには高度な知見と技術も要するため、ハイドロリリースに対応できる病院は限られています。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療は、膝に医療用の特殊な衝撃波を当て、損傷した組織の修復や血流改善を促す治療法です。

慢性的な膝の痛みや腱損傷などに対して効果が期待されているほか、手術の必要がないため体への負担が少なくて済みます。

ただし、効果には個人差があるほか、ほとんどのケースにおいて体外衝撃波治療は保険適用外となるため治療にかかる経済的負担も大きいです。

再生医療

再生医療とは、患者様自身から採取し培養した細胞を再び体内に注入し、損傷した組織の修復を図る最先端の治療法です。

膝関節の痛みに対しては幹細胞治療やPRP療法(多血小板血漿療法)などが用いられており、手術に比べて患者様への負担が少なく入院の必要もないことから、次世代の治療法として注目を集めています。

ただし、再生医療は保険適用外のため治療費が高額になりがちで、対応できる病院も限られています。

また、膝関節の状態によっては再生・修復が見込めないケースもあることから、専門医と相談のうえ慎重に検討する必要があります。

手術療法

保存療法をはじめとした治療法では改善の見込みがなく、膝関節の損傷度合いが進行している場合には手術療法が検討されます。

たとえば、半月板損傷や靭帯損傷は小型の内視鏡を使った関節鏡視下手術が用いられたり、重度の変形性膝関節症に対しては人工膝関節置換術が用いられることもあります。

手術療法は痛みの根本原因に直接的にアプローチする効果的な治療法ですが、入院とリハビリも不可欠であるため、患者様の年齢や膝の状態、生活スタイルなども考慮して検討されます。

膝の痛みを再発させないためにできること

治療によって膝の痛みを緩和できたとしても、日常生活の些細な動作が原因で再発することもあります。

これを防ぐためには、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。

日常生活で膝に負担をかけないコツ

普段の生活の中で気をつけたいポイントは以下の通りです。

- 適切な高さの椅子を使用する

- 洋式トイレを使用する

- 膝を冷やさない

- 適正体重を維持する

- 階段の昇り降りの際には手すりをつかむ

畳の上に正座やあぐらで座ったり、和式トイレを使用するなどの行為は膝に負担がかかりやすく、痛みの再発を招くことがあります。

また、肥満も膝への負担を増大させる要因となるため、食生活に気をつけながら適正体重の維持を心がけましょう。

再発予防として効果的な運動・ストレッチ

膝の筋力を強化するためには適度な運動が欠かせませんが、長時間のウォーキングやランニングは膝の負担が大きく、逆に症状を悪化させるおそれもあります。

そこでおすすめなのが、エアロバイクや水中ウォーキングといった膝への負担が少ないトレーニングです。

エアロバイクを使用する際には、ペダルを漕いだときに膝がまっすぐになるようサドルの位置を調整してください。

サドルが低すぎると膝を深く曲げることになり、負担がかかってしまいます。

また、これらの運動と合わせて、お風呂上がりや就寝前にはストレッチを行うこともおすすめです。

- 仰向けの状態で両膝を立てる

- 右足を曲げ、足首を両手で持つ

- 右太ももの筋肉を伸ばすことを意識しながら、足首を手前にゆっくりと引き寄せる

- 3の姿勢を20秒程度キープ

- 左右の足を交代し2〜4を繰り返す

強い力を入れると痛みを感じることもあるため、心地よいと感じる程度を心がけましょう。

整形外科で受けられる予防的なリハビリ

病院では理学療法士の指導のもと、痛みの再発を防ぐためのリハビリも受けられます。

基本的なストレッチや装具を装着した状態での運動などが一般的ですが、病院によっては特殊な装置を用いながら関節や筋肉の動きを観察し、膝への負担をかけない歩行のコツなども提案できます。

関連記事:膝に水が溜まるとはどういう状態?原因や症状について解説

膝の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

膝の痛みを緩和する治療法はさまざまで、病院によっては手術など高度な治療が難しいというケースもあります。

そのため、膝の痛みにお悩みの方は、多様な治療法に対応できる信頼性の高い病院を選ぶことが大切です。

イノルト整形外科では関節専門外来とスポーツ整形外科専門外来を設置しており、膝や肘、股関節などさまざまな部位に特化した治療を行っています。

レントゲンやエコー、MRIで精度の高い検査を行った後は、患者様の膝の状態や生活様式なども考慮しながらオーダーメイドの治療プランを策定します。

たとえば、加齢に伴う膝の痛みに対しては保存療法を中心のプランを提案したり、スポーツ中のケガが原因の場合には体外衝撃波治療やハイドロリリース、手術療法なども含め早期回復を最優先とした治療プランも選択できます。

ストレッチや定期的な運動、適正体重を維持しているのに膝の痛みが続いている方や、他の病院で診てもらったものの改善しないという方は、お気軽にイノルト整形外科へご相談ください。

まとめ

膝の痛みの原因はさまざまで、一時的に症状が緩和したとしても日常生活の些細な行動が原因で再発・悪化することもあります。

治療が遅れると膝関節の損傷が深刻化し、日常生活にも大きな支障をきたす可能性も少なくありません。

重症化を防ぎ、一日でも早くもとの日常生活を取り戻すためにも、早めに病院を受診し適切な治療を受けるようにしましょう。

イノルト整形外科では高度な検査機器を備え最新の治療法にも対応しているため、一般の患者様はもちろんのこと現役のアスリートからも選ばれています。

首筋が痛いときはどうする?自分でできる対策と整形外科での治療方法を解説

スポーツや事故によるケガや寝違えなどにより、首筋に痛みを感じることがあります。

数日程度で症状が収まるケースも多いですが、痛みが慢性化したり、腕から手にかけてしびれを感じる場合には何らかの疾患のサインかもしれません。

そこで本記事では、首筋が痛いときの正しい対処法や病院を受診すべき目安、主な治療法について詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

首筋が痛いときに考えられる主な原因

首筋の痛みはさまざまな原因によって起こり、何気ない生活習慣が起因していることも珍しくありません。

代表的な原因として考えられるものを4つご紹介しましょう。

寝違えや筋肉の炎症

朝起きたときに首筋が痛む場合には、寝違えの可能性が考えられます。

寝違えは睡眠時に無理な姿勢をとることで筋肉や靭帯が無理に引き伸ばされることで発症します。

窮屈な場所で寝ていたり、身体に合わないサイズの枕やクッションを使用したりすることも寝違えの原因になります。

また、日常生活での無理な動作やスポーツも首筋から肩にかけての筋肉に負担をかけ、痛みや炎症を起こすことがあります。

寝違えや筋肉の炎症は、軽度であれば数日で自然に回復するケースが多いです。

神経の圧迫や牽引

首筋の痛みが強く、肩から腕、手にかけてしびれを感じたり、力が入りにくい場合には頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症や胸郭出口症候群など神経の圧迫や牽引が関係している可能性があります。

頚椎椎間板ヘルニアでは、加齢や外傷などによって椎間板が変形すると、突出した頚椎の神経が圧迫されやすくなり、頚椎症性神経根症では加齢に伴い変形した頚椎が神経根という部分で神経を圧迫し、胸郭出口症候群では突っ張った斜角筋という頚部の筋肉の緊張によって神経が牽引されることで、腕や手の痺れや痛みが生じ、放置すると症状が悪化し日常生活に支障をきたすこともあるため、早期発見と適切な治療が不可欠です。

姿勢不良や負荷の蓄積

本来、頚椎は前に凸のゆるやかな弓状のカーブになっていますが、まっすぐに伸び切ったストレートネックになってしまい前傾姿勢になってしまうと首筋から肩にかけてストレスが次第に溜まり痛みを感じたり、肩こりや頭痛の原因になることもあります。

ストレートネックは前かがみの姿勢を長時間維持することで発症しやすく、特に昨今ではスマートフォンやパソコンの長時間使用が原因で起こるケースが珍しくありません。

猫背やうつむき姿勢が長時間続くと、首の後ろ側の筋肉が常に緊張した状態となり血流が悪化していきます。

首への負荷が少しずつ蓄積していくと、炎症や肩こりを引き起こし、徐々に首筋の痛みも強くなっていきます。

デスクワークが中心の方や、体を動かす機会が極端に少なく猫背の姿勢が癖になっている方は負荷が蓄積しやすいため、こまめにストレッチを行うなど健康管理を心がけましょう。

現代病のひとつともいえ、重症化を防ぐためにも早めの対策が求められます。

関連記事:ロキソプロフェンが効かない?痛み止めで腰痛や首の痛みが取れない原因

首筋の痛みを和らげるストレッチ方法

首筋に慢性的な痛みがある場合、日頃からストレッチを行うことで症状を緩和できるかもしれません。効果的なストレッチの方法をご紹介しましょう。

首筋の血行を改善するストレッチ

首筋から肩にかけてのこわばりやコリ、痛みが気になる場合には、首筋の血行を改善するストレッチがおすすめです。

強い痛みがある場合は無理をせず、心地よいと感じる程度で動かしてください。

- 頭を前方に倒し、ゆっくりと首を右方向に回す

- 1周回したら同様に左方向に回す

- 左右を交互に1〜2を10回繰り返す

デスクワーカーにおすすめのストレッチ

パソコンの前で長時間作業をしていたり、スマートフォンの操作に集中することが多い方は、ストレートネック対策として以下のストレッチがおすすめです。

- 立った状態で、左右に軽く足を開き、両手を後ろに回して組む

- 胸を前方に突き出し、両肘を伸ばしながら手を下げる

- 両手を後ろで組んだまま、できるだけ上に挙げる

- 3の姿勢を30秒程度キープする

首筋の痛みをセルフチェックで確認

頚椎には太い神経が通っており、万が一これらを損傷すると重症な症状を引き起こします。

そのような意味でも首筋の痛みを放置しておくことは危険であり、原因の特定と適切な治療が求められます。

首筋の痛みは専門医の検査によって正確な原因や状態を把握できますが、まずは自宅でも手軽にできるセルフチェックをしてみるのもおすすめです。

【頚椎の神経の損傷を簡易的に確認するチェック項目】

- 首を前後左右に倒したときに、腕や手、肩甲骨周囲に痛みやしびれを感じる

- 最近に手に力が入らない

上記いずれかに該当する場合、頚椎の内外の神経が圧迫されている可能性があります。

首筋の痛みは一時的に現れた後に症状が緩和されていくこともあるため、病院を受診すべきか迷ってしまうことも多いものです。

そこで、以下に示すいずれかの項目に該当する場合には受診を検討してみましょう。

【病院を受診すべき目安】

- 痛みが数日続く

- 安静にしても痛みが引かない

- 首から肩、腕、手のしびれ・脱力感がある

関連記事:ぎっくり腰になる原因とは?症状のチェック項目と合わせて解説!

首筋が痛いときに行われる検査の内容

首筋に痛みがあり病院を受診した場合、どのような検査が行われるのでしょうか。

症状や医療機関の設備によっても異なりますが、代表的な検査方法を5つご紹介します。

問診・触診

必ず行われる基本的な検査方法として問診と触診があります。

問診では、痛みが出始めた時期や痛みの性質(鋭い痛み、鈍い痛みなど)、しびれの有無などを患者様から直接ヒアリングします。

触診では、医師が首筋や肩周辺に直接触れて、腫れや熱感、圧痛点(押して痛みを感じる部分)などをチェックします。

その他、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症かどうかをチェックするために、首を後ろや斜め後ろに倒すことで神経痛を誘発させるジャクソンテストやスパーリングテストを行う場合もあります。

これらの情報をもとに、痛みの原因が筋肉、骨、神経のどれに関係しているかを見極め、必要な追加検査を判断していきます。

レントゲン検査

頚椎の変形や曲がり方、前傾姿勢など、頚椎に異常がないかを調べるために行われるのがレントゲン検査です。

首を痛みが出た場合、まずは骨の状態を正確に把握する必要があるためレントゲン検査は欠かせません。

逆にレントゲンでは骨の状態のみの把握になるために、骨以外の状態の確認には別の検査が必要になります。

MRI検査

レントゲン検査では骨の異常を見分けられますが、神経や椎間板など骨以外の部位については詳細を分析できません。

そこで、より詳細な検査を行うための手段としてMRIが用いられることもあります。

MRI検査では椎間板ヘルニア、それに伴う神経の圧迫、さらには炎症や腫瘍の有無なども確認できるため、原因の早期発見と適切な治療プランの策定に大いに役立ちます。

ただし、MRI検査が置いていないクリニックが多いため、検査を行う場合は、近隣の対応できる医療機関で受けることになります。

エコー検査

エコー検査は医療用の特殊な超音波を照射する検査方法で、筋肉や靭帯などの軟部組織の状態をリアルタイムで観察できます。

また、胸郭出口症候群の場合はエコーで前斜角筋と中斜角筋の間の神経叢を確認し、神経の圧痛や放散痛を確認することで簡易的な診断を付けることができ、さらにはそのままハイドロリリースを神経周囲に行うことで即座に症状を改善することもできる場合が多いです。

エコー検査は短時間で検査を受けることが可能ですが、検査する医師の技術による差は大きくなります。

首筋が痛いときに行われる治療の種類

検査によって首筋の痛みの原因が判明したら、それぞれに合わせた適切な治療を行っていきます。代表的な5つの治療法をご紹介しましょう。

理学療法士による施術・リハビリテーション

理学療法士による施術やリハビリテーションは、多くの整形外科のクリニックで用いられる最も重要なな治療法です。

具体的には動かすことにより痛みを改善させる治療法で、マッサージやストレッチの他、筋力トレーニングを行うことで、少しずつ筋肉をほぐしながら可動域を広げていきます。

また、首筋の痛みは日頃の生活習慣や姿勢が根本的な原因となっていることも多いため、正しい姿勢の指導や継続的なリハビリテーションも欠かせません。

物理療法

よくある整形外科クリニックで行われている、牽引やホットパック、マイクロ波といった機械を使った物理療法の多くはほとんど効果がないことが研究の結果報告されています。

その機械の治療法の中でも、低周波治療に関して一定の効果を期待することが可能です。

薬物療法

痛みが強く日常生活にも支障をきたしている場合には、症状を緩和するために薬物療法が用いられます。

痛み止めの飲み薬や湿布や塗り薬といった外用薬が処方されることが多いですが、首筋周辺の筋肉の緊張やこりが見られる場合には、筋弛緩薬の内服により症状が緩和するケースもあります。

ハイドロリリース治療

ハイドロリリース治療とは、患部に生理食塩水を注入し、癒着した筋膜や神経を剥がす治療法です。

超音波検査で筋膜などを確認しながらで治療は短時間で完了します。

即効性が高く、痛みの緩和だけでなく可動域の改善効果も期待できることから、最新の治療法として注目を集めています。

ただし、ハイドロリリース治療は専門的な施術のノウハウと経験が要求されるため、対応できる医療機関も限られています。

期待通りの効果を得るためには、信頼性が高く施術実績も豊富な医療機関を選ぶことが大切です。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療とは、医療用の特殊な衝撃波を患部に照射し、痛みの緩和や組織の修復再生を促す治療法です。

もともとは尿路結石の破砕に使われていましたが、整形外科領域でも応用されるようになりました。

首筋に限らず、肩や膝、肘などさまざまな部位の炎症・痛みを緩和する新たな治療法として注目されており、治療中は痛みがほとんどありません。

ただし、日本において体外衝撃波治療は特殊な疾患を除き健康保険の適用外となっており治療費がかかります。

場合によっては複数回の施術が必要なため、専門医と相談しながら検討してみましょう。

手術療法

手術療法は、保存療法では効果が期待できない重度の症状に対して行われます。

たとえば、重度の椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症などで神経の圧迫が強く、痛みやしびれの他、筋力低下が進行している場合には手術が必要になる場合があります。

入院はもちろん、退院後も継続的なリハビリが必要になります。

関連記事:関節痛の治し方|主な原因や自宅でできる対処方法とは?

首筋の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

首筋の痛みの治療法はさまざまで、今回ご紹介したハイドロリリース治療や体外衝撃波治療や理学療法士の施術が対応できる医療機関も限られています。

また、痛みの根本原因を解消し期待通りの結果を得るためにも、信頼性が高く治療実績が豊富なクリニックを選ぶことが大切です。

しかし、はじめて治療を受ける方にとって、そのようなクリニックを見極めることは簡単ではありません。

クリニック選びに迷ったら、まずはイノルト整形外科へお気軽にご相談ください。

イノルト整形外科では脊椎専門外来を設置しており、頚椎関係の痛みについて専門的な治療を行っています。

レントゲンや超音波といった検査機器を導入済みで、近隣でもMRI検査を最短即日で検査が受けられるほか、今回ご紹介したさまざまな治療法にも対応しています。

患者様の状態や希望に合わせて最適な治療法を提案させていただきます。

まとめ

首筋の痛みは数日程度で収まることもありますが、時間が経過しても症状が続いたり、腕や手のしびれを感じたりする場合には神経が圧迫されている可能性も考えられます。

治療をせず放置しておくと頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症神経根症といった神経性の疾患になってしまっていることもあるため、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

クリニックによってはMRI検査に対応できなかったり、治療方法も限られているケースもあるため、多様な治療法に対応できる信頼性の高い医療機関を選ぶことも大切です。

クリニック選びに迷ったら、脊椎専門外来を設置しているイノルト整形外科までお気軽にご相談ください。

腰が痛い女性に多い病気とは?整形外科で診るべき症状と治療法を解説

腰痛は加齢とともに現れることの多い症状ですが、「昼夜を問わず腰が痛い」「腰の痛みだけでなくしびれや熱感もある」という場合、何らかの疾患のサインかもしれません。

特に女性の場合、婦人科系の疾患の症状として腰痛が現れるケースも多いため注意が必要です。

本記事では、腰が痛い女性に多く見られる疾患や整形外科を受診したほうが良い症状、主な治療法について詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

腰が痛い女性に多い原因と整形外科で扱う病気

腰痛は性別を問わず多くの人にみられる症状ですが、その原因はさまざまです。

特に女性の場合、仕事や家事、生活習慣が原因となって一時的に痛みを発症するケースもあれば、深刻な疾患が隠されているケースも少なくありません。

筋肉疲労や姿勢不良による一時的な腰痛

比較的軽度な症状として多いのが、筋肉疲労や無理な姿勢によって起こる一時的な腰痛です。

たとえば、長時間同じ姿勢でのデスクワークや、子育て・家事での中腰の作業、運動不足による筋力低下などが主な要因となり、腰に負担がかかって痛みが生じることがあります。

このタイプの腰痛は、こまめなストレッチや休息、姿勢改善などを心がけることで症状が改善することが多いのが特徴です。

整形外科で診るべき腰痛の種類

時間が経過しても症状が改善せず、慢性的な腰痛に悩んでいる場合、何らかの疾患が隠されているケースもあります。

特に代表的なのが腰椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症です。

腰椎椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板という軟骨組織が飛び出し、神経を圧迫する病気です。

腰の痛みに加えて、お尻や足にかけてのしびれや、歩行時の違和感が現れることもあります。

腰部脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る脊柱管とよばれる神経の通り道が狭くなり、神経が圧迫されることで腰の痛みや下半身のしびれが生じる病気です。

中高年女性に発症しやすく、長時間歩くと足がしびれたり、激しい痛みによって歩行そのものが困難になることもあります。

このように、慢性的な痛みに加えてしびれや何らかの違和感も現れた場合には、医療機関を受診し検査を受けることが大切です。

関連記事:膝が痛い時の対処法は?やってはいけないことや受診のポイントを解説

婦人科の病気と整形外科で扱う腰の痛みの違い

女性の場合、腰の周辺に痛みを感じると婦人科の病気なのではないかと不安に感じ、整形外科と産婦人科のどちらを受診すべきか悩むことも多いでしょう。

たとえば、腰痛を引き起こす婦人科の病気には子宮内膜症や子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮がんなどがありますが、これらは痛みが現れる位置や症状もわずかに異なります。

以下の表を参考に、整形外科と産婦人科のどちらを受診すべきかを見極めましょう。

【整形外科で扱う疾患と腰痛の特徴】

| 痛みの現れる位置 | 腰の痛み方 | 腰痛以外の症状 | |

| 腰椎椎間板ヘルニア | 腰・尻・太ももの裏・足 | 時間の経過とともに痛みが強くなり慢性化

背中を伸ばしたときや横になったときに痛みが緩和する |

下半身のしびれ |

| 腰部脊柱管狭窄症 | 腰・尻・足 | 歩行時に痛みが現れ、安静時に緩和する | 下半身のしびれ・熱感・つっぱり感

排泄の異常(残尿感・頻尿・失禁) |

【産婦人科で扱う疾患と腰痛の特徴】

| 痛みの現れる位置 | 腰の痛み方 | 腰痛以外の症状 | |

| 子宮内膜症 | 腰・下腹部 | 排便・性交時の痛み

重症化すると痛みが慢性化 |

激しい月経痛・不妊 |

| 子宮筋腫 | 腰・下腹部 | 個人差があり痛みを感じないこともある | 月経血の量が多い

長期にわたって月経が続く 貧血 排泄の異常(残尿感・頻尿・失禁) |

| 卵巣嚢腫 | 腰・下腹部 | 初期段階は無症状

進行すると鈍い痛みを発症 |

下腹部の膨張感

便秘・頻尿 |

| 子宮がん | 腰・下腹部 | 初期段階は無症状

進行すると鈍い痛みを発症 |

月経時以外の出血

性交痛 血便・血尿 |

腰が痛いときに行われる診察・検査

腰に痛みがある場合、適切な治療を行うためには検査によって状態や原因を明確にすることが重要です。

医療機関ではどのような診察・検査が行われるのかを詳しく解説しましょう。

問診・診察

腰の痛みで医療機関を訪れた際、必ず行われるのが医師による問診と診察です。

痛みを感じる部位や痛みの現れ方、症状が現れた時期や心当たりのある原因やきっかけなどを詳しくヒアリングします。

また、ほかの疾患との関連性を考えるうえで、発熱の有無や下痢・便秘、足のしびれなど、腰痛以外に症状がないかも患者様から聞き出します。

その後、痛みを訴える部位を医師が確認し、腫れや熱感の有無、特定の動作の際に腰に痛みが現れないかも確認します。

レントゲン検査

骨盤の骨折など、骨の損傷が腰痛の原因となっている可能性も考えられるため、問診と診察が終わったらレントゲン検査で骨の状態を確認します。

レントゲン検査は骨折だけでなく、骨盤の変形や歪みなどの異常も確認できます。

エコー検査

整形外科においてレントゲン検査と合わせて用いられることの多いのがエコー検査です。

エコー検査は筋肉などの柔らかい組織の状態を確認できるため、筋肉疲労や無理な姿勢によって起こる一時的な腰痛の診断に役立ちます。

MRI検査

レントゲン検査やエコー検査で異常が確認できなかったり、痛みとともにしびれの症状も見られる場合には、MRI検査が行われることもあります。

MRIでは脊髄や神経、関節などの状態を詳細に可視化でき、さまざまな疾患の早期発見に役立てられています。

関連記事:ぎっくり腰になる原因とは?症状のチェック項目と合わせて解説!

整形外科で受けられる腰痛治療

整形外科では、腰痛の原因や症状に応じてさまざまな治療法を検討し、患者様へ説明を行ったうえで治療方針を決定しています。

クリニックによっても対応できる治療法は異なりますが、代表的な腰痛の治療法を6つご紹介しましょう。

保存療法

軽度の腰痛や、一時的な腰痛に対し選択されることが多いのが保存療法です。

痛み止めや炎症を抑える薬で症状を緩和しながら、理学療法士の指導のもとストレッチや筋力トレーニングを組み合わせたリハビリテーションと日常生活指導(姿勢改善や体の使い方の指導)などを組み合わせ、手術をせずに症状の改善を目指します。

注射療法

特に強い痛みが現れている場合には、注射療法が行われることもあります。

代表的なのは神経ブロック注射とよばれる治療法で、痛みの原因となっている神経周辺に麻酔薬や抗炎症薬を注入することで炎症や痛みを抑えられます。

物理療法

物理療法とは、熱や電気、超音波などを患部に照射する治療法です。

温熱療法、電気刺激療法、超音波療法ともよばれ、血流を改善し痛みや筋肉のこわばりを緩和します。

物理療法は理学療法士の指導のもと、リハビリテーションと合わせて施術されることも多く、特に慢性的な腰痛に効果が期待できます。

ハイドロリリース

ハイドロリリースは近年注目されている新たな治療法です。

エコーを照射しながら患部の状態を確認し、筋膜や神経周囲に生理食塩水を注射することで癒着した筋膜を剥がしていきます。

慢性的な腰の痛みや可動域制限の改善に役立つとされており、即効性も期待できますが、対応できるクリニックは限られています。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療もハイドロリリースと同様、近年注目されている治療法です。

音速以上の速さで伝わる衝撃波を患部に照射し、組織の修復を促すことで痛みの緩和が期待できます。

もともとは尿路結石の破砕に用いられてきた治療法ですが、関節部をはじめとした痛みの緩和にも効果があることが分かり、近年では整形外科領域でも続々と導入されています。

慢性的な腰痛に対して使用されることが多いですが、対応できるクリニックは限られていたり、ほとんどのケースが保険適用外のため高額な治療費を要します。

手術療法

手術療法は保存的な治療で効果が得られない重度の症状・疾患に対して行われることが多くあります。

たとえば、腰椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などで強く神経が圧迫され、痛みやしびれ、運動障害が進行している場合には手術以外の選択肢がないケースも少なくありません。

入院はもちろんのこと、退院後も長期間にわたるリハビリが必要になるケースがほとんどですが、腰の痛みを根本から改善できる可能性は高いでしょう。

当然のことながら、保存療法に比べると手術はリスクも高いため、専門医との十分な相談が不可欠です。

腰が痛い女性が整形外科を受診すべきタイミング

腰痛は多くの人が悩む症状であるため、病院を受診すべきか悩むこともあるでしょう。

一方で、適切な処置が遅れてしまうと重症化し危険な状態に陥るリスクもあります。

以下の項目に該当する場合には、早めに整形外科を受診しましょう。

- 痛みが強く日常生活に支障をきたしている

- 痛みが慢性的に続いている

- 痛み以外の症状も見られる(しびれ、腫れ、熱感、腹痛、発熱 など)

軽度の腰痛であったとしても痛みが慢性的に続いたり、痛みが緩和したり悪化したりを繰り返している場合には、何らかの疾患が隠されているかもしれません。

また、腰の痛み以外にもしびれや腫れ、熱感などの症状が見られる場合、内臓疾患のサインである可能性も考えられます。

整形外科を受診することでレントゲンやMRIによって詳しい検査ができ、必要に応じてほかの診療科を紹介してもらえます。

関連記事:ロキソプロフェンが効かない?痛み止めで腰痛や首の痛みが取れない原因

腰痛でお悩みの方はイノルト整形外科まで

整形外科によっても対応できる検査や治療法は異なり、MRI検査や体外衝撃波治療、手術療法などは対応できるクリニックが限られています。

また、最新の治療法には高度な知見と技術も求められるため、信頼性が高く治療実績も豊富なクリニックを選ぶことが重要です。

特に体外衝撃波治療は健康保険の適用外で高額な治療費がかかるため、本当に治療効果が見込めるかを医師と相談しながら慎重に見極めなければなりません。

信頼できるクリニックが近所に見つからなかったり、どのクリニックを選べばよいかわからないという方は、イノルト整形外科へご相談ください。

イノルト整形外科では脊椎専門外来を設置しており、腰椎間板ヘルニアや脊柱菅狭窄症などの治療実績が豊富です。

また、患者様の状態に合わせたオーダーメイドの治療を提案しており、体外衝撃波治療やハイドロリリースなど多様な治療法にも対応しています。

「慢性的な腰痛に悩んでいる」「他のクリニックで治療を受けたものの、痛みが改善しなかった」という女性の方は、まずは一度イノルト整形外科を受診ください。

まとめ

腰痛は加齢や運動のしすぎなどによって起こる一般的な症状であるため、「わざわざ病院で診てもらうほどではない」と軽く考えがちです。

しかし、痛みが慢性化していたり、しびれや腫れ、熱感なども見られる場合、何らかの疾患を抱えている可能性もあります。

治療が遅れると重篤化し、日常生活に支障をきたすケースもあることから、気になる症状があれば早めに病院を受診しましょう。

女性の場合、子宮内膜症や子宮筋腫など婦人科系の疾患の症状として腰痛が見られることも多いため、今回ご紹介したポイントを参考に自覚症状があれば整形外科とあわせて産婦人科でも検査を受けてみることが大切です。

半月板損傷でやってはいけないこととは?注意点や放置した場合のリスクについて解説

半月板損傷が疑われる場合にやってはいけないことは、膝に大きな負担がかかる姿勢や動作、激しい運動、不適切な靴の着用などが挙げられます。

膝の痛みを伴う疾患にはさまざまなものがありますが、半月板損傷もそのうちのひとつです。

膝に違和感や痛みがある場合、日常生活の些細な動作が原因で症状を悪化させるおそれもあります。

本記事では、半月板損傷が疑われる場合、やってはいけないことや治療をせず放置しておいた場合のリスクについて詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

半月板損傷でやってはいけないこととは?

半月板損傷によって膝に痛みがある場合、状況を悪化させないためにも日常生活のさまざまな動作に注意する必要があります。

半月板損傷のときにやってはいけないことをいくつかご紹介しましょう。

膝に負荷のかかる体勢

半月板損傷では、膝に強い負荷がかかる体勢を避けることが重要です。

特に、しゃがみ込む姿勢や正座は膝関節に大きな圧力がかかり、損傷の悪化を招くおそれがあります。

また、急な方向転換やひねる動作、内股での歩行も半月板に大きな負担をかけるため、日常のさまざまな場面において膝の動きに注意しながら生活することが大切です。

階段の上り下り体勢

階段の上り下りは、膝関節に繰り返し衝撃を与えるため、痛みや炎症の悪化を引き起こす可能性が高まります。

特に、階段を下る際は膝への負荷が大きくなるため、できるだけエレベーターやエスカレーターを利用するようにしましょう。

どうしても階段を利用せざるを得ないときには、手すりを使って体重を分散させたり、できるだけ膝を伸ばした状態で動くようにすると負担を軽減できます。

体重過多

膝が痛いからといって極端に運動量が減ると、体重が増え膝関節への負荷も増していきます。

特に歩行や階段の上り下りをする時には、体重の数倍の負荷が膝にかかるため、適正体重を維持することが大切です。

無理のない範囲で食事管理や運動を取り入れ、膝への負担を減らしましょう。

運動は軽めのウォーキングや水泳、サイクリング、上半身の筋力トレーニングなど、膝への負担が少ないメニューを取り入れると良いでしょう。

激しい運動

ランニングやジャンプを伴うスポーツは、半月板へのダメージを悪化させる原因になります。

特に、バスケットボールやサッカーなどの急激な動きが必要なスポーツは避けるべきです。

代わりに、負担の少ない水中ウォーキングやエルゴメーターなどの運動を取り入れることで、膝の負担を抑えつつ筋力を維持できます。

不適切な靴の着用

サイズが合わないブカブカの靴や、クッション性のない硬い靴、ヒールの高い靴などを履くと膝に余計な負担がかかり半月板損傷を悪化させる可能性があります。

特にハイヒールは膝の関節に負担をかけるため、半月板損傷がある場合は避けた方がよいでしょう。

衝撃を吸収できるスニーカーや、ビジネスシューズの場合には膝に優しいインソールを使用するのがおすすめです。

関連記事:半月板損傷の症状チェック|初期症状や変形性膝関節症との違いは?

半月板損傷の主な症状

膝に違和感や痛みがあったとしても、それが半月板損傷なのか判断が難しいものです。

正確な診断には検査が必要ですが、半月板を損傷した際に現れる代表的な症状をいくつかご紹介しましょう。

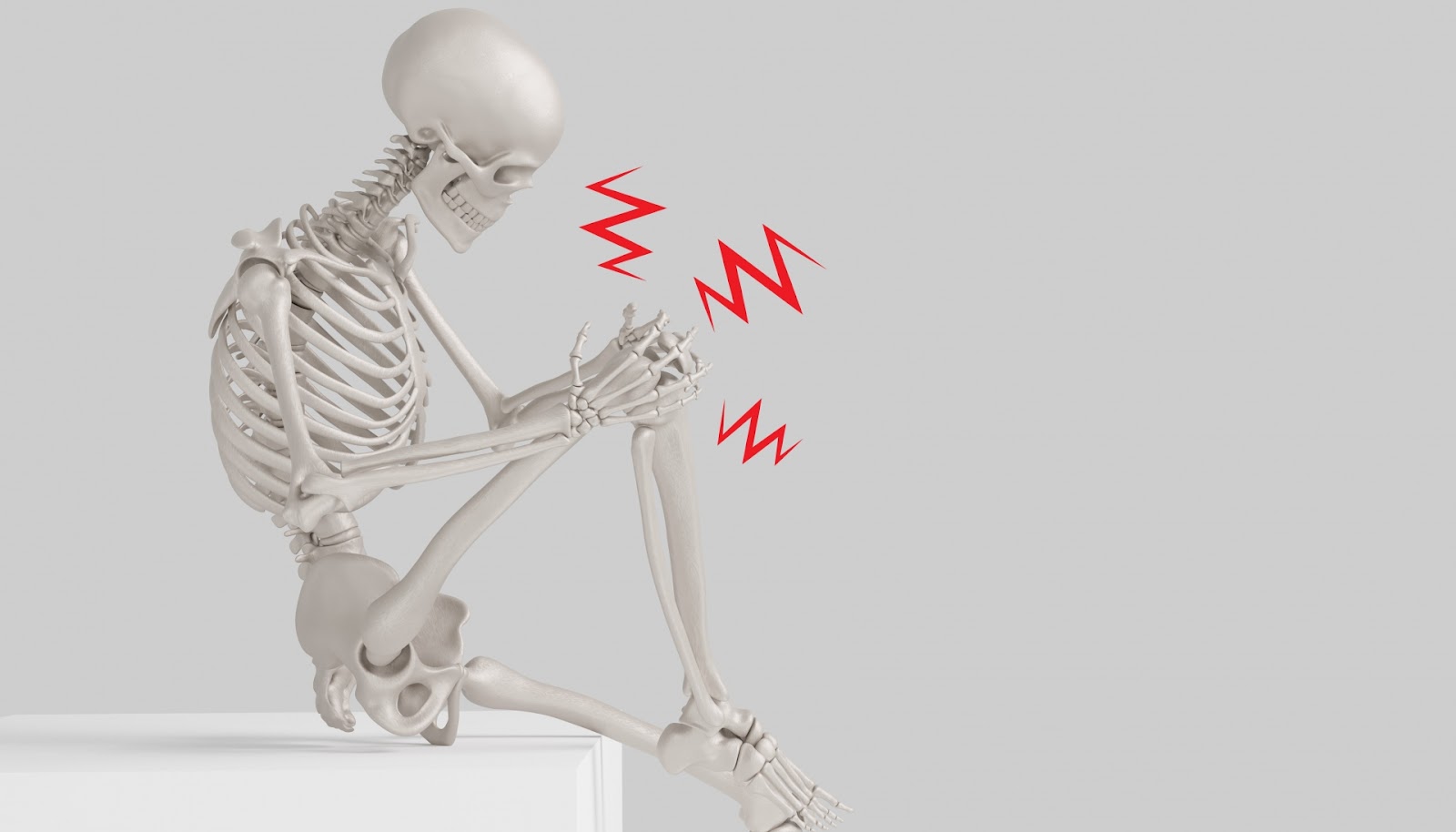

ロッキングや膝の引っかかり感

半月板を損傷すると、スムーズに膝が動かず引っかかるような感覚が生じることがあります。

はじめのうちは膝に軽い膝の痛み程度の症状の場合も多いですが、やがて膝を曲げたり伸ばしたりする際に、途中で動かなくなる「ロッキング」とよばれる症状を引き起こすことがあります。

ロッキングは損傷した半月板の一部が関節内で引っかかることが原因で起こり、膝に激痛が走る場合も少なくありません。

ロッキングが頻繁に起こる場合、日常生活に大きな支障をきたすため早めの治療が必要です。

階段や下り坂で強まる痛みと腫れ

膝関節は階段を下りるときや、下り坂を歩く際に大きな負荷がかかるため、半月板を損傷すると強い痛みを伴います。

膝を曲げた時と伸ばす時のどちらでも痛みは出る場合がありますが、半月板損傷の部位によってどのような動作で痛みが出るかは変わってきます。

また、半月板損傷による炎症が進行すると慢性的に膝に水がたまり、腫れやすくなり、動かすたびに痛みを伴うこともあります。

歩行時の痛み

半月板の損傷度合いが大きい場合、階段や坂道だけでなく平坦な道の歩行時にも痛みを感じることが多くなります。

特に、長時間歩いた後や、凸凹のある道を歩いた際に痛みが増すことが珍しくありません。

初期の段階では軽い違和感程度であったとしても、症状が進行すると普通の歩行が難しくなることもあります。

膝に水が溜まる

半月板損傷によって関節内で炎症が起こると、過剰に分泌された関節液が関節内に溜まることがあります。

いわゆる「膝に水が溜まった」状態のことで、初期の段階では圧迫感や違和感を覚える程度ですが、やがて膝が腫れて動かしにくくなります。

さらに病状が進行していくと、強い痛みとともに関節の可動域が制限され、日常生活にもさまざまな支障をきたすおそれがあります。

熱感やこわばり

炎症が強い場合、膝に熱を持つため触ると温かく感じることがあります。

また、朝起きたときや長時間同じ姿勢を続けた際に膝のこわばりを感じ、動かしづらくなることもあります。

半月板損傷の治療・理学療法士のリハビリにおける注意点

半月板は自然治癒が難しい部位とされており、適切な治療を行わずにいると重症化するおそれがあります。

一般的な治療法としては保存療法と手術療法がありますが、このうち保存療法は長期間にわたる理学療法士のリハビリが必須です。

膝の治療は非常にデリケートであり、負荷のかけ方や無理な動作をすると損傷が悪化する可能性もあり、膝の治療に慣れた理学療法士の施術を受ける必要があります。

一方、手術療法には部分切除と縫合術があり、縫合術のほうが半月板を温存できるため将来的に変形性膝関節症になりにくいというメリットがあります。

そのため、縫合術の選択が理想的といえますが、中年以降の場合は半月板を縫合しても損傷部位がくっつきにくく、思うような成果が得られないこともありますが、その場合は再生医療や集束型体外衝撃波などの治療法があります。

このように、損傷の程度や年齢などによっても最適な治療法は異なるため、まずは医師や理学療法士などの専門医に相談することが大切です。

半月板損傷を放置した場合のリスク

半月板を損傷した際には早い段階で治療を行う必要があり、これを放置していると重症化を招きます。

治療をしないことで具体的にどういったリスクが考えられるのかご紹介しましょう。

痛みや水が溜まる、軟骨損傷など症状悪化

半月板損傷を治療しないまま放置していると、損傷部位が徐々に悪化し痛みや腫れが頻繁に起こるようになります。

炎症が続くことで関節内に水(関節液)が溜まりやすくなり、膝の圧迫感や可動域の制限も強くなっていきます。

半月板は本来、膝関節の衝撃を和らげたり円滑な動きをサポートする役割を担っていますが、損傷によってこれらの役割が果たせなくなると、軟骨への負担が増加し軟骨が損傷していく可能性が高まります。

変形性膝関節症の発症と人工関節の置換リスク

膝関節にある軟骨がすり減っていった場合、変形性膝関節症を発症するリスクが高まります。

変形性膝関節症を発症すると膝に強い痛みを感じるほか、椅子からの立ち上がりや歩行、階段の上り下りが困難になるケースも少なくありません。

初期の変形性膝関節症であれば保存療法で痛みは軽減する可能性もありますが、重症化すると最終的には膝を金属に入れ替える手術(人工関節置換術)が必要になることもあります。

膝がぐらつきやすくなる

半月板損傷によって膝関節の安定性を保てなくなり、治療をしないまま放置した場合、膝のぐらつきや不安定感を覚えるようになります。

歩行や階段の上り下り、椅子から立ち上がる際など、ちょっとした動作で膝のバランスが崩れ、転倒しやすくなります。その結果、さらなる膝の損傷を引き起こす可能性も高まるのです。

関連記事:半月板損傷を早く治す方法や症状が改善するリハビリについて解説

半月板損傷の治療方法

半月板損傷の治療にはどういった方法があるのでしょうか。代表的な治療法を4つご紹介します。

保存療法

軽度の半月板損傷では、手術をせずに保存療法を選択することが一般的です。

具体的には安静にすることはもちろん、痛みと炎症を抑えるための薬物療法、理学療法士の施術、温熱療法や装具の装着などが挙げられます。

また、外傷によって膝を痛めた場合には、急性の炎症を抑えるための応急処置としてアイシングも多少有効です。

特に、膝周りの筋力を強化し関節の安定性を高めるためにも理学療法士の施術は必須ですが、誤った方法で行うと悪化するおそれもあるため、膝に詳しい理学療法士の指導が必須です。

手術療法

損傷の程度が大きく保存療法での改善が見込まれない場合には手術療法が検討されます。

先述の通り、部分切除または縫合の2つの選択肢がありますが、半月板の切除は長期的に関節の負担を増やし、変形性膝関節症のリスクを高めるため推奨されていません。

関節鏡を使い、損傷した部位を縫合する関節鏡下半月板縫合術は患者様への負担も少なく、半月板を温存できるため優先的に検討されます。

ただし縫合術の場合は術後に松葉杖を長期間使用しないといけないことや、中年以降の半月板損傷は変性断裂のため縫合してもくっつきにくい問題があります。

集束型体外衝撃波治療

近年注目されている保存療法のひとつに体外衝撃波治療があります。

特殊な衝撃波を患部に照射し組織の修復を促進する治療法で、集束型と拡散型の2タイプがあります。

半月板損傷の治療ではよりエネルギー波の強力な集束型衝撃波が選択されることが多く、手術をせずに痛みの軽減や回復を目指す方法として薬物療法やリハビリテーションと組み合わせて使用されることがあります。

再生医療

再生医療とは、患者様自身から抽出した幹細胞を培養する幹細胞治療や、血液から血小板を抽出濃縮するPRP療法などは、再び体内に注入することで組織の修復・再生を図る最新の治療法です。

一口に再生医療といってもさまざまな種類があり、保険の適用外となるケースが多いことから、医師と相談しながら慎重に検討する必要があります。

幹細胞治療

多様な細胞に分化し組織の修復・再生を図る幹細胞を培養し、膝関節に注入することで軟骨や半月板の損傷の修復を促します。

PRP(多血小板血漿)療法

PRP(多血小板血漿)療法とは、血液内の成長因子を含む血小板を抽出し、再び関節内に注入する治療法です。

炎症を抑え、損傷した半月板や軟骨の修復を促進する効果が期待できます。

成長因子療法・幹細胞上清液(エクソソーム)

成長因子や幹細胞由来のエクソソーム(細胞間の情報伝達を担う物質)を膝関節に投与することで、損傷した組織の修復を促す再生医療に似た治療法です。

半月板損傷の保存治療で気を付けたい点

半月板損傷の治療において、悪化を防ぐために注意すべきポイントがあります。

適切な理学療法士の施術

半月板損傷に対する理学療法士の施術は手術を要しない場合でも早期から開始する必要があります。

膝の歩行中やスポーツ中の使い方や姿勢に問題があるままだとさらなる損傷も危惧されます。

歩行やスポーツ中の姿勢や筋力、柔軟性を改善することで悪化や再発を防ぎやすくなります。

体重のコントロール

過度な体重は半月板損傷を悪化させる危険性があるため、保存治療の一環として体重を管理し、適正体重まで体重コントロールを行うことが求められます。

運動で基礎代謝を上げる他、食事療法をしっかり行っていく必要があります。

膝周囲の筋力強化

痛みがあり安静にすることで徐々に膝周囲の筋力も低下していきます。

そうすると膝を支えられなくなるため、半月板の損傷が悪化してしまう危険性があります。

大腿四頭筋やハムストリングスなどの膝周囲の筋力を強化するようなトレーニングを理学療法士とともに行っていくことが大事になってきます。

関連記事:半月板損傷の軽度な場合について治療について解説|手術しないで治すことは可能か?

半月板損傷でお悩みの方はイノルト整形外科まで

一口に半月板損傷といってもその程度はさまざまで、特に初期段階では発症に気づかないことも少なくありません。

膝の違和感や軽い痛みを感じた場合には早めに医療機関を受診し、治療をスタートさせることが大切です。

イノルト整形外科では関節専門外来やスポーツ外来を設置しており、保存療法はもちろんのこと終息型体外衝撃波や再生医療、ハイドロリリースといった最新の治療メニューもご用意しています。

半月板損傷以外にも変形性膝関節症など膝関節のさまざまな疾患の治療に対応しています。

さらに、高度な専門知識をもった理学療法士が在籍しており、膝の痛みを再発させないための正しいフォームやトレーニング法もアドバイスさせていただきます。

まとめ

半月板損傷が疑われる場合にやってはいけないことは、膝に大きな負担がかかる姿勢や動作、激しい運動、不適切な靴の着用などが挙げられます。

股関節の付け根が痛む原因は?対処方法とおすすめストレッチを紹介

重症化を防ぎ、早期の完治を目指すためにもできるだけ早めに治療を受けましょう。

加齢やスポーツによるケガなどが原因で、股関節の付け根に痛みを伴うことがあります。

一時的に痛みが引くこともあれば、数週間以上にわたって痛みが持続し、やがて激しい痛みへと悪化していくケースも少なくありません。

股関節の付け根が痛む主な原因と、痛みを軽減するための対処法やストレッチなども詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

股関節の付け根が痛い原因

股関節の付け根に痛みを感じる場合、さまざまな疾患が関係している可能性があります。考えられる代表的な疾患をご紹介しましょう。

変形性股関節症

変形性股関節症とは、股関節の軟骨がすり減ることで骨同士が接触し、痛みを引き起こす疾患です。

加齢や体重過多などにより股関節の負担が増大し、軟骨がすり減ることで発症します。

また、生まれつき臼蓋形成不全などで股関節の形状に異常がある場合、関節内の一部分に荷重が集中したり、股関節唇損傷に引き続き発症することもあります。

変形性股関節症は歩き始めや立ち上がったとき、あるいは長時間の歩行や運動でも痛みが強く現れることが特徴です。

股関節唇損傷

股関節唇損傷とは、股関節唇(股関節の縁に付いている軟部組織)が損傷することで痛みが現れる疾患です。

股関節唇は大腿骨と骨盤の間でパッキンのような役割を担っており、この部分が損傷すると股関節の付け根に痛みが生じます。

股関節唇損傷が重症化すると軟骨が摩耗していき、変形性股関節症へと進行していきます。

鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)

鼠径部痛症候群はグロインペイン症候群ともよばれ、股関節の付け根から下腹部にかけて痛みが生じる疾患です。

サッカーなど股関節を酷使するスポーツ選手に多く発症し、痛み以外にも股関節の不快感や違和感など症状はさまざまです。

痛みを我慢しながら運動を続けることで悪化するため、運動制限が必要です。

大腿骨頭壊死

大腿骨頭壊死は、股関節の部分、大腿骨の先端部分に当たる大腿骨頭(こっとう)への血流障害によって、骨が壊死する疾患です。

初期の時点では自覚症状がありませんが、徐々に進行していくと体重をかけたときに股関節の付け根に痛みを感じるようになります。

やがて痛みが強くなり、大腿骨頭が潰れていき、末期になると歩行困難に陥ることもあります。

先天性股関節脱臼

先天性股関節脱臼とは、生まれつき股関節の形状に異常があることが原因で関節がずれたり、脱臼したりする疾患です。

乳児期は股関節が十分に開きにくく、成長するにつれて痛みや歩行困難といった症状が現れます。

生後間もないの段階で発見できれば装具の装着で回復することがありますが、成人期では手術が必要になるケースも少なくありません。

関連記事:股関節回りの筋肉が痛む原因と治し方|考えられる疾患や病院に行くべき目安を解説

股関節の付け根が痛むのはなぜ?

股関節の付け根が痛む原因として考えられることと、治療が必要な場合の目安についても解説しましょう。

痛みが出る原因

股関節の付け根が痛む原因は、主に冒頭でご紹介したさまざまな疾患が関係している可能性が考えられます。

加齢や運動のしすぎ、仕事での股関節の酷使、先天性の異常などその原因はさまざまですが、骨や軟骨が摩耗・変形することが直接的な引き金となります。

痛みを軽減する姿勢

股関節の付け根に痛みがあるときには、関節に負担をかけないことが大前提となります。

特に、深くしゃがみ込む姿勢や猫背、足を組んで座るといった姿勢は股関節への負担が大きいため避けましょう。

また、デスクワークでは長時間座りっぱなしの姿勢が続きがちですが、30分に1回程度立ち上がるだけでも股関節への負担が減り、痛みを軽減できる可能性もあります。

痛みが続く場合の受診の目安

股関節の付け根の痛みは一時的な症状の場合も多く、時間の経過とともに回復することもあります。そのため、病院を受診すべきか迷う方も多いでしょう。

整形外科を受診する目安としては、以下を参考にしてください。

- 痛みが原因で日常生活に支障が出ている

- 痛みが2週間以上続いている

- 痛みが改善したり再発したりを繰り返している

股関節の付け根が痛いときの対処法

股関節の付け根が強く痛む、あるいは慢性的な痛みがとれない場合、一時的に痛みを軽減するためにはどういった対処法が効果的なのでしょうか。

ストレッチ・マッサージ

股関節の痛みが強い場合には、後述するストレッチを試すことで症状を軽減できるかもしれません。

また、股関節周囲の筋肉のマッサージも即効性があり、一時的に痛みを軽減したい場合におすすめです。

外用薬・安静

痛みがあるにもかかわらず股関節を動かしていると、炎症がさらに悪化し痛みが強くなっていくため、まずは安静を心がけましょう。

そのうえで、痛みを抑える塗り薬や貼り薬(湿布)などを使用することで一時的に痛みを軽減できます。特に痛みが強い場合には坐薬も効果的です。

整形外科の受診

ストレッチやマッサージ、外用薬はあくまでも一時的に痛みを軽減するための手段であり、根本的な解決にはつながりません。

痛みが強く数週間以上続く場合には、早めに整形外科を受診し適切な治療を受けましょう。

関連記事:股関節の痛みに効くストレッチ|片方だけ痛い場合はどうする?

股関節の付け根の痛みにおすすめのストレッチ

股関節の付け根の痛みに効くストレッチにはさまざまなものがあります。

自宅はもちろん、職場や通勤時にも実践できるストレッチをいくつかご紹介しましょう。

寝ながらできるストレッチ

お風呂上がりや就寝前などのリラックスタイムでは、横になった状態でのストレッチがおすすめです。

【膝曲げストレッチ】

- 仰向けに寝る

- お尻を床に付けたまま、片膝を曲げて両手で抱え込む

- 息を吐きながら膝を胸に近づける

- 3の姿勢を10秒程度キープ

- 左右の膝を交代し2〜4の動作を行う

【股関節の外側ストレッチ】

- 仰向けに寝る

- お尻を床に付けたまま、両膝を立てる

- 足の裏を床につけた状態で、両膝を左右方向に倒す(上半身は倒さず上を向いたままにする)

立ったまま行うストレッチ

立ったまま行うストレッチは、横になった状態でのストレッチよりも強度があり、運動不足が気になる方におすすめです。

【スクワット】

- 両足を肩幅よりも広めに開き、つま先を前方に向ける

- 両手をそれぞれ左右の膝に置き、ゆっくりとお尻を下ろす

- 顔を前方に向け、上体を左方向にゆっくりとひねる

- 3の姿勢を30秒程度キープ

- ひねる方向を左右変えて3〜4を繰り返す

椅子に座った状態で行うストレッチ

デスクワークの方は、仕事の合間に手軽に実践できる椅子に座った状態でのストレッチがおすすめです。

【内側・後面筋のストレッチ】

- 椅子に座った状態で左足首を右膝の上に乗せる

- 左手で左膝を押し下げる

- 股関節の内側とお尻を伸ばすことを意識しながら、上半身を前に倒す

股関節の付け根の痛みを防ぐために注意したい日常生活のポイント

股関節の痛みは日々の何気ない生活習慣が原因で悪化することもあります。

症状の悪化を防ぐために、日常生活の中で気をつけたいポイントをご紹介しましょう。

股関節を冷やさない

関節が冷えると血流が悪化し、筋肉の硬直化と関節の柔軟性低下を招き痛みを感じやすくなるため、股関節は冷やさないように注意しましょう。

体が冷えやすい薄着を控えることはもちろん、夏場は空調による冷えにも注意が必要です。

湯船に浸かって体の芯から温めたり、就寝前には軽めのストレッチを行うことも有効な方法といえます。

ただし、外傷やスポーツによるケガなどが原因で股関節に激しい痛みや腫れを伴う場合には、患部を冷やすことが重要です。

股関節の負担を減らす

股関節の痛みがある際には安静を心がけ、負担を減らすことを意識しましょう。

痛みがあるにもかかわらず、重いものを持ち上げたり激しいトレーニングを行ったりすると、さらなる重症化を招く可能性があります。

また、深くしゃがみ込む姿勢も股関節に大きな負担をかけることになるため、和式トイレではなく洋式トイレを使用したり、床に直接座るのではなく椅子に腰掛けるなどの対策も効果的です。

適度な運動

極端な運動不足が続くと筋力が落ちたり股関節の柔軟性が失われることで、痛みが悪化しやすくなります。

そのため、痛みがある程度落ち着いてきたタイミングで軽めのウォーキングやストレッチなどの運動をしましょう。

関節への負担が大きいと感じる場合には、プールでの水中ウォーキングもおすすめです。

体重管理

股関節には上半身の体重が集中的にかかるため、体重過多が痛みの悪化を招くこともあります。

バランスのとれた食生活を心がけ、有酸素運動や筋力トレーニングも取り入れながら適正な体重管理を行いましょう。

股関節の付け根の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

股関節の付け根に違和感があったり、痛みが数週間にわたって継続する場合には整形外科を受診することが大切です。

しかし、一口に整形外科といっても治療方法が整っていなかったり、対応できる治療法に限りがあるクリニックも少なくありません。

患者様一人ひとりの状態を正確に見極め、それぞれに適した治療法を提案できるクリニックを選ぶことが大切といえるでしょう。

イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、レントゲンやMRIの検査の他、理学療法士の施術や薬物療法のほか、再生医療や体外衝撃波治療、ハイドロリリースなど多様な治療法を提案させていただきます。

「股関節の付け根が痛む原因が分からない」「治療を受けるべきか迷っている」という方は、まずはお気軽にイノルト整形外科へご相談ください。

関連記事:股関節の痛みの原因は?女性特有の痛みについても解説

まとめ

股関節の付け根が痛む場合、変形性股関節症や股関節唇損傷などさまざまな疾患が原因となっている可能性があります。

これらの疾患は初期段階において自覚症状を伴わないこともあり、気づかないうちに状態が悪化するケースも少なくありません。

重症化を防ぎ、早期の完治を目指すためにもできるだけ早めに治療を受けましょう。

股関節回りの筋肉が痛む原因と治し方|考えられる疾患や病院に行くべき目安を解説

痛みが続き症状が改善されない場合には、早めに詳しく診断および治療のできる整形外科へのを受診し適切な治療を受けましょう。

股関節周辺にはさまざまな筋肉があり、痛みを引き起こすことがあります。一口に痛みといっても程度はさまざまで、原因も多岐にわたります。

また、病院で診察を受けるべきか判断に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、股関節周りの筋肉に痛みを引き起こす主な原因と、痛みを軽減するための方法、病院を受診すべき目安について詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

股関節周りの筋肉が痛む原因

股関節周辺には腸腰筋や大腿四頭筋、大殿筋などの筋肉が折り重なっており、さまざまな原因によって痛みが生じることがあります。

筋肉の柔軟性の低下

長時間のデスクワークや運動不足が原因で股関節周辺の筋肉が硬くなりやすくなります。

特に腸腰筋や大腿四頭筋の柔軟性が低下すると、股関節の可動域が狭くなり痛みを引き起こすことがあります。

悪い姿勢の維持

長時間にわたって悪い姿勢をキープし続けると、股関節周辺の筋肉に負担が集中しやすくなります。

たとえば、長時間猫背や前傾姿勢での座り仕事をする習慣があると、股関節周りの筋肉が過度に緊張し痛みを生じさせることがあります。

加齢による筋力低下

年齢を重ねると、大殿筋・腸腰筋・内転筋などの股関節周辺の筋肉が衰えやすくなります。

筋力の低下によって股関節を十分に支えられなくなると、歩行時や立ち上がる動作の際に痛みを感じやすくなります。

また、痛みによって運動量が低下するとさらに筋力の低下を招くという悪循環に陥ることも少なくありません。

負荷の高いトレーニングによる筋肉痛

運動の習慣がない方がいきなり長時間のウォーキングやランニングを行ったり、負荷の高い下半身の筋力トレーニングなどを行うと、筋線維が損傷し炎症が起こります。

これが筋肉痛として現れ、特に股関節周辺の筋肉に強い痛みを生じさせることがあります。

関連記事:股関節が硬くなる原因とは?セルフチェック方法や自宅でできるストレッチを紹介

股関節周りの筋肉が痛む場合に考えられる疾患

股関節周りの筋肉の痛みが持続する場合、何らかの疾患を発症している可能性も考えられます。

梨状筋症候群

梨状筋症候群とは、お尻の奥にある梨状筋とよばれる筋肉が坐骨神経を圧迫することで、股関節周辺の痛みを引き起こす疾患です。

また、痛みだけでなく、股関節や太ももの後ろにしびれを感じることもあります。

股関節を外側に広げた際には梨状筋が弛緩するため、坐骨神経を圧迫することはありません。

しかし、内側に曲げると梨状筋の伸張によって神経が圧迫されるため、痛みやしびれを感じることがあります。

グロインペイン症候群

グロインペイン症候群は「鼠径部痛症候群」ともよばれ、主に股関節を動かした際に鼠径部に痛みが生じる疾患です。

痛みの程度や現れ方はさまざまで、重症化すると腹部や太ももにまで痛みが放散されることもあります。

グロインペイン症候群は筋肉の損傷以外にもさまざまな原因が考えられるため、適切な検査を行ったうえで治療法を検討する必要があります。

腸腰筋膿瘍

腸腰筋膿瘍とは、腸腰筋に膿が溜まり痛みや発熱、倦怠感を引き起こす疾患です。

糖尿病の合併症や消化器疾患、感染症から腸腰筋膿瘍を発症することも多く、さまざまな発症原因があります。

主に中高年層が発症しやすく、糖尿病などの基礎疾患を抱えている状態は重症化するケースも少なくありません。

その他の疾患

股関節周囲の筋肉の痛みと思っていたら実は筋肉以外の疾患だったということも少なくありません。

変形性股関節症や股関節唇損傷など股関節自体が損傷していることにより痛みが引き起こされている場合もありますし、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症による神経痛が股関節周囲に及んでいる場合もあり、診断には整形外科専門医の診察を受ける必要があります。

関連記事:歩くと股関節が痛いときの原因は?股関節をほぐすストレッチを紹介

股関節周りの筋肉の痛みを緩和する方法

股関節周辺の筋肉の痛みを少しでも緩和するためにはどういった方法があるのでしょうか。自宅でもできる手軽な方法をいくつかご紹介します。

ストレッチ

一人でもできる手軽な方法としておすすめなのがストレッチです。

股関節にはさまざまな筋肉があるため、それぞれの部位に合わせたストレッチを試してみましょう。

お尻の筋肉に効果的なストレッチ

- 床に座った姿勢で両膝を曲げ、体育座りの状態になる

- 左足を右膝の上に乗せ左脚を右膝の上であぐらをかく状態にし、前傾姿勢を取る

- 2の姿勢のまま30秒程度キープ

- 右と左を交代して同様の動作をもう一度行う

身体が固い方は膝に反対の足が乗せられる範囲で曲げる。

太ももの筋肉に効果的なストレッチ

- 床に座り、左脚を前方に伸ばし、右膝はあぐらの状態にする

- 左足のつま先は天井を向け、膝を伸ばしたまま、前傾姿勢になり左手で左のつま先を掴むように体を倒す

- 2の姿勢のまま30秒程度キープ

- 左右の脚を入れ替えて1〜3の動作を繰り返す

掴む側の膝が曲がらないこと、猫背にできる限りならないように行うのがポイントです。

足を上げたままキープするときには、太ももに力が入っていることを意識しましょう。

マッサージ

ストレッチとあわせてマッサージも習慣づけることで筋肉の痛みを緩和できる可能性もあります。

太ももの内側のマッサージ

- 椅子に座り、両足を軽く開く

- 太ももの付け根の内側部分を軽くつまみ、10秒程度揺らす

- 膝の内側にかけて、つまむ部分を徐々に移動していく

お尻のマッサージ

- 仰向けの状態でお尻の下にテニスボールを置く

- テニスボールに体重をかけ、心地よいと感じる部分で20秒程度キープ

- テニスボールの位置を少しずつ移動する

いずれのマッサージも痛みを感じたら中止し、心地よいと感じる程度を心がけましょう。

理学療法士の施術

運動機能の維持や回復を目的として、理学療法士が施術を行います。

これらは医学的知見をもとにした医療行為であり、痛みの緩和にもつながるだけでなく、痛みの再発防止を行うことも可能です。

自宅でのストレッチやマッサージだけで症状が緩和されない場合には、理学療法士の施術を受けられる整形外科を受診し理学療法士による施術の要否も含めて相談してみましょう。

日常生活で負担を軽減する工夫

日常生活の習慣や癖が痛みの原因となっているケースも少なくありません。

たとえば、運動不足を解消するためにウォーキングやストレッチを習慣づけたり、デスクワークの際には背筋を伸ばし無理な姿勢を維持しないこと、十分な睡眠とバランスのとれた食生活を心がけることも重要です。

股関節周りの筋肉の痛みの治療方法

股関節周辺の筋肉の痛みを緩和するために、医療機関で行われることの多い治療法をご紹介します。

理学療法士の施術

理学療法士の施術は、股関節周辺の筋肉の柔軟性を向上させ、痛みの軽減や再発を防ぐためにも効果的です。

適切なストレッチや正しいフォームでの筋力トレーニング、リハビリを行うことで、体のバランスが整い股関節の可動域も向上します。

ハイドロリリース

ハイドロリリースは筋膜リリース注射ともよばれ、筋膜の癒着を改善するために生理食塩水などを注射する治療法です。

超音波を使用しながら正確に痛みの部位に注射をするため、筋膜などの癒着によって引き起こされる股関節周囲の痛みに効果を発揮します。

理学療法士の施術を合わせて行うことでより痛みを改善したり再発を防止することに対して効果的です。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療とは、特殊な衝撃波を患部に照射することで細胞の修復を促し、痛みを軽減する治療法です。

炎症や痛みを抑えると同時に自然治癒力を促進する効果もあり、損傷した筋肉の回復を早めます。

体外衝撃波治療は慢性的な痛みの治療に効果が期待でき、理学療法士による施術や薬物療法と組み合わせて行うこともハイドロリリースと同じく大事になります。

薬物療法

薬物療法は主に痛みを緩和するために用いられる治療法です。

ロキソニンなどの痛み止めの内服薬などさまざまな痛み止めが使用されますが、股関節周りの筋肉の痛みに対してはロコアテープとよばれる痛み止めの貼り薬が効果的です。

しかし、痛み止めは痛みを隠しているだけで、痛みの出ている原因を絶つという根本的な問題解決に繋がっていないので一時的な対処法と考えて下さい。

股関節周りの筋肉に痛みがある場合に病院へ行くべき目安

股関節周辺の筋肉の痛みは、軽い筋肉痛や一時的な疲労が原因の場合もありますが、何らかの疾患が隠れている可能性もあります。

以下のような症状が見られる場合には、早めに最適な整形外科を受診しましょう。

痛みが長期間続く

2週間以上にわたって痛みが続く場合には、単なる筋肉痛ではなく筋肉および腱の炎症や損傷、股関節疾患などの可能性があるため、早めに病院を受診しましょう。

また、痛みが引いた後で再発を繰り返す場合も慢性的な疾患を抱えている可能性が高いため、早めに受診しましょう。

日常動作に支障が出ている

歩行時に痛みを感じたり、階段の上り下りが辛い、しゃがむ動作が困難など、普段の生活に支障がある場合には放置しておくと重症化するおそれがあります。

痛みによって関節の動きが制限されると筋肉がさらに硬くなり、悪循環に陥ることもあるため、早急に病院を受診しましょう。

他の症状が併発している

股関節周辺の痛み以外にも、腫れや熱感、しびれなどの症状が併発している場合には整形外科を受診してください。

骨や関節の異常が関係している可能性があり、放置しておくと重症化するおそれがあります。

安静にしていても改善しない

通常の筋肉痛であれば、数日間の安静やストレッチで改善に向かうことがほとんどです。

しかし、数日が経過し安静にしていても痛みが引かない、あるいは悪化する場合には早期の診断および治療が必要な可能性もあります。

関連記事:変形性股関節症を悪化させないためにやってはいけないこととは?

股関節の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

股関節の痛みにはさまざまな原因があり、医学的な専門知識がない方にとっては判断が難しいものです。

また、医師であっても外見を見ただけで正確な診断ができるわけではなく、まずはレントゲンや超音波、MRIなどによる正確な検査が必要です。

そのため、股関節の痛みにお悩みの方は、検査設備が充実し多様な治療法に対応できる医療機関を選ぶことがおすすめです。

イノルト整形外科ではレントゲンや超音波の検査が可能で、MRI検査も提携の医療機関で最短で当日・翌日以降に検査が可能で、さらには今回ご紹介したハイドロリリースや体外衝撃波治療といった最新の治療法にも対応しています。

検査結果を踏まえ、患者様の状態や要望に合わせた個別の治療プランを提案させていただくことも可能なため、まずはお気軽にイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックに受診の上、ご相談ください。

まとめ

股関節周辺はさまざまな筋肉が折り重なっており、筋肉の炎症や損傷が原因になることはもちろん、その他の変形性股関節症や股関節唇損傷、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症などの疾患でも痛みを引き起こすこともあります。

しかし、外見や症状だけでは痛みの原因が筋肉にあるのか関節にあるのか判断することができません。

痛みが続き症状が改善されない場合には、早めに詳しく診断および治療のできる整形外科へのを受診し適切な治療を受けましょう。