関節リウマチの原因はストレス?なりやすい性格がある?

30代以降の女性に多く発症する関節リウマチは、関節の痛みや腫れなどが現れ、やがて重症化すると関節が変形したり曲げ伸ばしが困難になったりすることもある病気です。

関節リウマチは「ストレスに弱い人ほどなりやすい」、「慢性的なストレスが原因で発症する」といった内容を耳にすることがありますが、果たしてこれは本当なのでしょうか。

本記事では、関節リウマチを発症する原因とストレスとの関連性を解説します。

個人の性格によって発症リスクは左右されるのか、痛み以外で現れやすい症状についても紹介します。

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら

関節リウマチの原因は?

関節リウマチという病気は現在も研究が進められています。

しかし、どういった人が罹患するのかはっきりとしたことは分かっていないのが現状です。

そのなかで、なぜ関節リウマチが発症するのか、基本的なメカニズムや原因として考えられていることを解説しましょう。

関節リウマチは自己免疫性疾患

関節リウマチとは、手指や肘、肩、膝など、身体のさまざまな関節に腫れと痛みが現れる病気のことをいいます。

ヒトの関節内部には滑膜とよばれる組織があり、関節液を分泌することで軟骨へ栄養を供給し関節の動きをスムーズにする役割を果たしています。

しかし、この滑膜に炎症が起こると徐々に腫れていき、やがて関節の骨や軟骨組織までもが破壊され関節そのものが変形することがあるのです。

近年の研究で、滑膜の炎症は私たちの体内に本来備わっている免疫という仕組みに異常をきたしたときに引き起こされることが分かってきました。

すなわち、関節リウマチは自己免疫性疾患(自分の免疫が自分の関節を破壊してしまう病気)の一種といえるのです。

関連記事:関節リウマチかもしれない初期症状や変形性関節症との違いを解説

ストレスが直接的な原因ではない

関節リウマチに悩む人は数多く、特に30〜50代の女性に発症しやすい傾向が見られます。

また、これまで関節リウマチは「ストレスが主な発症原因である」といわれることが少なくありませんでした。

しかし、関節リウマチの直接の発症原因はあくまでも免疫異常であり、ストレスそのものが直接的な引き金になることはないとされています。

すなわち、関節リウマチの発症には免疫に関連する遺伝的な要因に喫煙、歯周病などの環境因子が深く関係し、そこにストレスが間接的に関係しているのです。

ただし、慢性的なストレス要素が加わることで免疫機能が弱まり、関節リウマチを発症するリスクが高まることが分かっています。

同時に血流の低下も招き、栄養や酸素を体内に運んだり、老廃物を体外に排出する力も弱くなります。

その結果、自律神経が乱れ活性酸素やサイトカインとよばれる物質が体内で大量に発生し、正常であるはずの細胞組織を破壊することもあるのです。

そういった意味では、ストレスという要素が間接的な発症原因になる可能性は十分考えられます。

すでに関節リウマチを発症している場合には、重症化するおそれもあるのです。

そのため、関節リウマチを発症・重症化させないためには、ストレスとうまく付き合っていくことが大切といえます。

参考記事:関節リウマチのしてはいけない10項目とは|リウマチになりやすい性格がある?|西春内科・在宅クリニック

関節リウマチになりやすい性格とは?

大前提として、個人の性格が直接的な原因となって関節リウマチを発症することはありません。

ただし、上記でも紹介した通りストレスが間接的な要因になる可能性は十分あります。

特に、以下に該当する性格の人は要注意といえるでしょう。

ストレス耐性が低い人

ストレスを感じる事象や程度は人によっても異なります。

たとえば、仕事で些細なミスをしたとき、必要以上に落ち込む人もいれば楽観的に考える人もいます。

前者は良く言えば「責任感が強い人」ともいえますが、見方を変えれば「ストレス耐性が低い人」ともいえるでしょう。

ストレス耐性が低い人ほど、他人から投げかけられた些細な一言や何気ない行動で落ち込み、自分でストレスを抱え込む傾向が見られます。

日常的にこのようなストレスがかかり続けていると、免疫力の低下を招き関節リウマチをはじめとしたさまざまな病気の発症リスクが高まるでしょう。

神経症的傾向がある人も要注意

神経症とは、主にストレスが原因で精神の不安や不調をきたす精神疾患で、かつてはノイローゼともよばれていました。

神経症的傾向は神経症そのものではありませんが、感情的になりやすく繊細で、悪い言い方をすれば情緒不安定な傾向が見られる性格を指します。

また、神経症的傾向が高い人ほどネガティブで悲観的な感情を抱きやすく、ストレスを抱え込む傾向も見られます。

実際に関節リウマチの患者を対象にした心理状況の調査を見ても、40~70%の患者に神経症的傾向が見られたとの報告があります。

このような性格の人は一定の発症リスクがあるといえるでしょう。

我慢強い人は重症化のリスクがある

体調の変化や身体の一部に痛みや違和感があっても、「そのうち治るだろう」と気にせず放置する人も少なくありません。

また、もともと痛みに強い人や我慢強い性格の人は、多少の痛みがあっても病院を受診せず我慢するケースもあります。

関節リウマチを発症して間もない頃は、見た目にほとんど変化が見られず深刻に捉えないことも多いです。

しかし、一度発症すると関節リウマチは日々進行していき、治療を行わないでいると重症化し関節組織の破壊や関節そのものが変形するリスクも高まります。

そのため、我慢強い性格の人ほど重症化しやすく、病院を受診した頃にはすでに関節が破壊されているなど状態が悪化しているケースが少なくありません。

関連記事:関節リウマチは治るの?検査から診断基準、治療までの流れをご紹介

関節リウマチのしびれの原因

関節リウマチを発症すると、関節の腫れや痛みだけでなく手足などの末端にしびれが生じたり、思うように力が入らないなどの症状が現れることもあります。

関節リウマチによって起こるしびれは、関節部分の骨の変形や脱臼などによって周辺の神経を圧迫した結果現れる症状です。

ただし、手足のしびれは必ずしも関節リウマチだけが原因とは限りません。

ほかの理由によって神経が圧迫されているケースや、血流そのものの流れが悪化して生じている可能性も考えられます。

まずは医療機関を受診し原因を特定することが大切です。

場合によっては手術をしなければならないこともあるため、できるだけ早めに診てもらいましょう。

関節リウマチの発熱の原因

一口に関節リウマチといっても人によって現れる症状や程度はさまざまです。

関節の痛みや炎症とあわせて多いのが、風邪のような発熱の症状です。

炎症が強いと微熱が出る場合がある

関節リウマチの初期症状として、37℃程度の微熱が見られることがあります。

これは免疫システムに異常をきたした結果、自分自身の組織を敵と見なして攻撃するために現れる症状です。

特に関節の炎症が強い場合に微熱が現れることが多く、あわせて全身の倦怠感や食欲の低下なども見られます。

はじめのうちは風邪と混同する患者様も少なくありません。

風邪薬を飲んでも微熱が収まらず、さらに関節の腫れや痛みが強く現れてきた場合には関節リウマチの可能性が考えられます。

早めに医療機関を受診してください。

高熱は要注意!合併症の危険が

関節リウマチによって現れるのはあくまでも37℃前後の微熱であり、それ以上の極端な高熱が現れることはありません。

もし、38℃台やそれ以上の発熱が見られる場合には、関節リウマチとは別の合併症を引き起こしている可能性が考えられます。

関節リウマチの治療中は免疫力を下げる薬を処方されることがあり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかるリスクが増大。

急な高熱が出たにもかかわらず、そのまま免疫力を下げる薬を飲み続けているとさらに重症化するおそれがあります。

早急に医療機関を受診することが大切です。

まとめ

関節リウマチは自己免疫性疾患であり、免疫の異常が直接的な原因で発症します。

ストレスは免疫力と密接な関係があり、慢性的なストレスが間接的な要因となって関節リウマチの発症リスクや重症化リスクを高める可能性は十分あります。

また、神経症的傾向やストレス耐性が低いなど個人の性格も影響することもあるのです。

微熱や倦怠感、関節の痛みなど関節リウマチの初期症状が見られた場合には、できるだけ早めに医療機関を受診し治療をスタートさせましょう。

テニス肘を放置するとどうなる?症状や原因、重症化について解説

テニスやバドミントンなどをプレーする機会が多い方や、腕や指を酷使する仕事に従事している方のなかには、テニス肘に悩まされている方も少なくないのではないでしょうか?

なんとなく腕に痛みがあると感じていても、それがテニス肘であると認識しないまま放置していると重症化し、日常生活にさまざまな支障をきたすおそれがあるのです。

本記事では、テニス肘の症状や発症する原因のほか、治療をせず放置するとどうなるのかについても詳しく解説します。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とは?

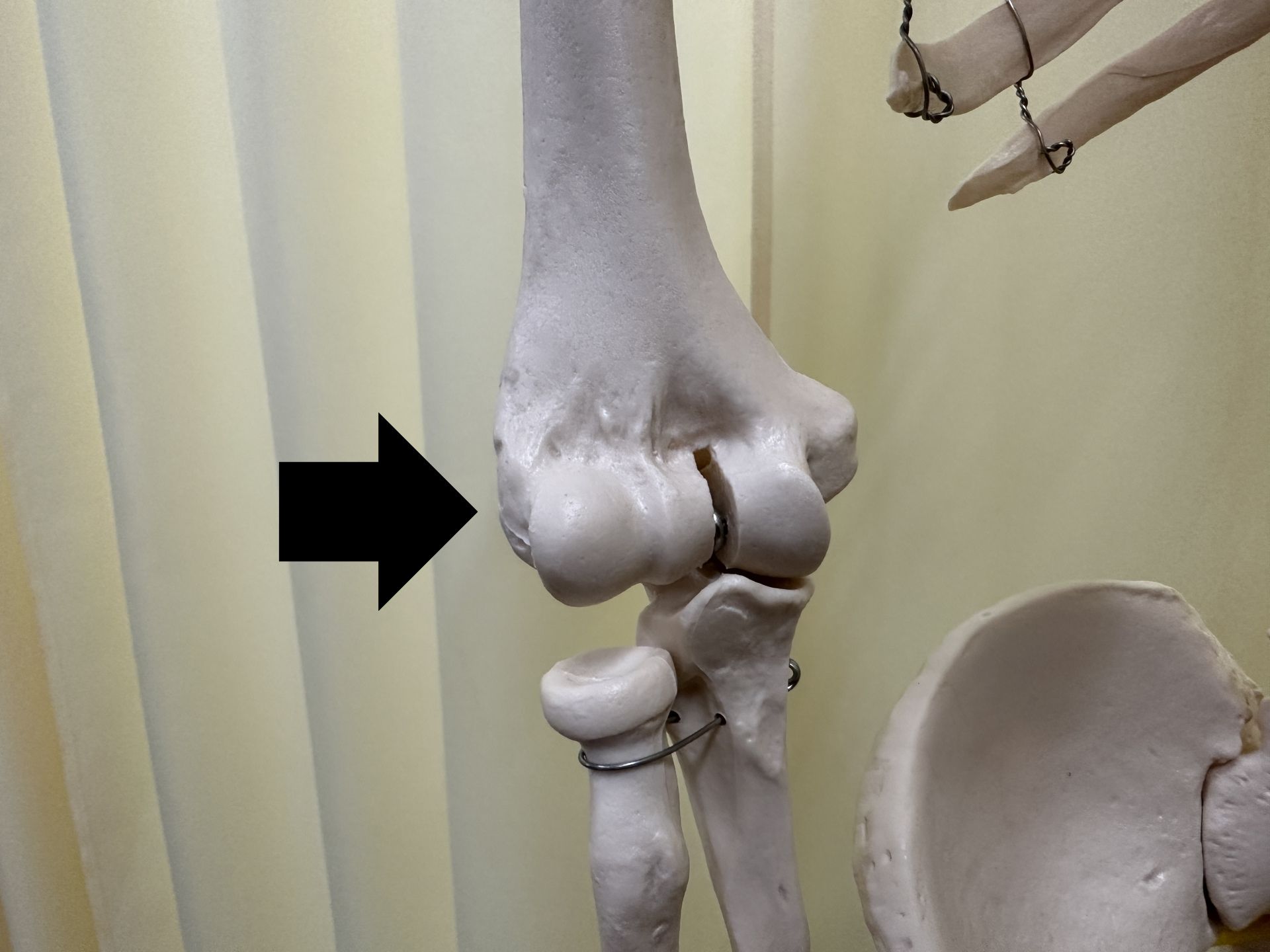

テニス肘とは正式名称「上腕骨外側上顆炎」といい、その名の通り外側上腕骨上顆という部位に炎症が起こる疾患です。

主にテニスやバドミントンなどのプレーヤーが発症することが多く、腕の外側部分に痛みが生じることが特徴です。

この痛みによって、日常生活におけるさまざまな動作が困難になることもあります。

なお、テニス肘は日常的にスポーツを行っているアスリートはもちろんのこと、スポーツ経験のない一般の方に発症するケースも少なくありません。

上腕骨外側上顆とは

上腕骨外側上顆とは、肩から肘に掛けての上腕骨の外側にある部位のことで、ここには指を曲げ伸ばしするための複数の筋肉の腱が複雑に絡み合っています。

このうち、「短橈側手根伸筋」とよばれる筋肉と関節をつなぐ腱の部分に炎症が起こることでテニス肘が発症します。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)になる原因

そもそもなぜテニス肘が発症するのでしょうか。考えられる代表的な原因をいくつかご紹介します。

筋肉や腱への過度な負荷

テニスやバドミントンなどのプレー中は、常にラケットを握ったり振ったりすることで腕に負荷がかかっています。

また、アスリートだけでなく、鍋やフライパンを振る調理師や工具を扱う工事現場の職人なども腕に負荷がかかりやすいです。

肘から先の動きで重いものを扱うことによって腕の外側の筋肉や腱などに過度な負荷がかかり、炎症や痛みを生じさせることが多いです。

加齢

スポーツや日常生活の動き以外にも、加齢が原因でテニス肘を発症することがあります。

年齢を重ねると筋力が低下とともに腱も脆くなりますが、その状態で無理な負荷がかかると炎症を引き起こしやすく、痛みも生じやすくなります。

姿勢や技術の問題

テニスやバドミントンなどをプレーする際、正しい姿勢が維持できなかったりフォームが崩れたりすることも腕に無理な負荷をかけてしまうケースに繋がります。

また、テニスではボールを打ち返す際にラケットに衝撃が加わり、腕の筋力がそれに耐えきれずテニス肘を発症する場合も少なくありません。

関連記事:スポーツ整形外科に多い疾患は?名医の特徴や整形外科との違いを解説

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)の症状と経過

テニス肘を発症すると腕に痛みを覚えますが、具体的にどのような経過をたどり、どのような影響があるかご紹介します。

痛みの現れ方

テニス肘と一括りにしても、人によって痛みの現れ方が異なります。

たとえば、テニスのプレー中にいきなり強い痛みを感じることもあれば、日常生活のなかで徐々に痛みが強くなってくるというパターンも少なくありません。

痛みが現れる場所

テニス肘を発症すると、肘の外側の骨が一番出っ張っているあたりを中心に痛みが生じます。

日常生活への影響

テニス肘では手首を手の甲の側に反らせたり、指を伸ばしたりしたときに痛みを感じやすくなります。

具体的には、以下のような日常生活の動作によって痛みを発症することがあります。

- ドアノブを回す

- 雑巾を絞る

- キーボードやマウスを操作する

- 物を掴んで持ち上げる

これらの動作に共通しているのは、腕の曲げ伸ばしだけでなく指にも力を入れる動作であり、これが繰り返されることで腱が炎症を起こし、やがて痛みが生じるようになるメカニズムです。

テニス肘の初期段階においては安静にしていれば痛みを感じることは少ないですが、症状が悪化していくと安静時でもジンジンとした痛みが続くこともあります。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を放置するとどうなる?

テニス肘は無理な負荷を加えることなく安静にしていれば痛みが引き、症状が収まることもあります。しかし、すべての人がそうとは限らず、治療をせず放置しておくと悪化して日常生活に大きな支障をきたすリスクもあります。

テニス肘を放置するとどうなるのか、具体的な症状をいくつかご紹介しましょう。

物を掴むだけで痛みを感じるようになる

軽度のテニス肘であれば、物を掴んだ状態で腕に力を入れて持ち上げたときなどに痛みが走ります。

しかし、適切な治療をせず放置しておくと指を曲げて物を掴んだだけで痛みを感じるようになり、日常生活の些細な動作であっても苦痛に感じてしまいます。

また、腕の曲げ伸ばし動作だけでも強烈な痛みを感じる場合もあるようです。

安静時にも痛みを感じるようになる

上記でも簡単に説明したように、テニス肘の初期段階では安静時に痛みを感じることは少なく、腕や手首に負荷がかかったときだけ痛みを覚えます。

しかし悪化すると腱や筋肉の炎症が悪化していき、安静時にも痛みが感じられるようになります。

ひどい場合には、腕の痛みで夜も眠れないほど重症化することもあるでしょう。

関連記事:膝に突っ張りを感じる原因や疾患|解消するストレッチ方法を解説

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)になりやすい人は?

テニス肘はどのような人が発症しやすいのでしょうか。代表的なケースをいくつかご紹介します。

アスリート

テニスやバドミントンなど、ラケットを使用するスポーツを日常的に行っている人は、ラケットを持つ側の腕に過度な負荷がかかり、テニス肘を発症しやすくなります。

テニス経験者の発症率は3〜5割程度ともいわれており、テニス未経験者に比べると発症率はかなり高くなるかと思います。

腕や指を酷使する人

日常生活や仕事で、腕や指を過度に使う職業の方はテニス肘を発症しやすくなります。

たとえば、引越し作業員や左官職人、建築作業員といった力仕事はもちろんのこと、プログラマーやライターなどキーボードを操作する機会が多い方もテニス肘の発症リスクは高いといえるでしょう。

中高年層

テニス肘は長年にわたる腕の酷使や筋力の低下、腱の脆さも発症要因となることから、中高年層にも大きなリスクがあるといえます。

スポーツや力仕事の経験がなかったとしても、長年にわたる身体への負荷が原因となって徐々に痛みが増し、気づいたときにはテニス肘を発症していたというケースもあるので注意が必要です。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)の治療について

テニス肘を放置しておくと重症化するおそれがあることから、腕の痛みを感じたら早めに整形外科を受診し治療をスタートすることが大切です。

テニス肘の治療にはさまざまな方法があり、症状の程度や状態によって最適な治療法は異なります。

たとえば、比較的軽度なテニス肘であれば痛み止めや湿布などの薬物療法が選択されることが多いですが、痛みが強い場合や長引いている場合は、様々な治療法を併用しながら痛みを軽減していきます。

様々な治療法として、以下なども選択肢のひとつとなります。

- 「体外衝撃波治療」物理療法である超音波治療よりも数十倍のエネルギー波である体外衝撃波を皮膚の上から照射し痛みを軽減する

- 「再生医療」血液から再生させる物質を抽出した後再び体内に注入し痛んだ部位の修復を促す

- 「装具療法」サポーターを装着しながら関節を安定させ、日常生活の動作をサポートする

テニス肘の具体的な治療法については、以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひこちらも参考にしてみてください。

関連記事:テニス肘の治し方!自分で治す方法は?整形外科での治療法を解説

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)でお悩みの方はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください

テニス肘を改善するためにはさまざまな治療法があり、症状の程度や状態に合わせて適切に判断しなければなりません。

しかし、整形外科によっても治療に必要な設備は異なり、たとえば体外衝撃波治療や再生医療といった最新の治療法には対応できないケースもあります。

そのため、テニス肘を早期に治療するためには、できるだけ多くの治療法に対応している整形外科を受診することが大切です。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、上記で紹介したテニス肘の治療法に対応しており、専門医のアドバイスを受けながら幅広い選択肢の中から自分に合った治療法を選択できます。

また、院長の渡邉 順哉医師は現役の空手選手でもあり、スポーツドクターや大会救護ドクターとして活躍しています。

当院を訪れるプロのアスリートも多く、さまざまな疾患や身体の悩みを解決しています。

テニス肘はもちろんのこと、アスリートならではの疾患や障害を改善したいと考える方は、ぜひ一度イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください。

まとめ

テニス肘は一度発症すると痛みが引いた後も再発するリスクがあり、治療をせず放置すると重症化し長期化・難治化するケースも少なくありません。

そのため、特にテニスプレーヤーや腕を酷使する仕事に従事している方は、肘の外側の痛みを感じたら早めに整形外科を受診することが大切です。

また、テニス肘にはさまざまな治療法がありますが、すべての整形外科で最新の治療法に対応できるとは限りません。

自分に合った最適な治療法を選択するためにも、近いというだけで整形外科を選ばずに、最新治療が受けることのできる信頼性の高い整形外科を選択しましょう。

関節リウマチかもしれない初期症状や変形性関節症との違いを解説!

起床時に関節がこわばって動かしにくい状態が1〜2時間続いたり、手足の指、手首や膝などの関節がぶよぶよと腫れ、痛みが見られる場合、関節リウマチの初期症状である可能性があります。

関節リウマチという言葉は聞いたことがあっても、どのような症状が現れるのか、進行していくとどうなるのか知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、関節リウマチの基礎知識や,リウマチ以外の関節に現れる疾患との違い、治療法や予防法などについても詳しく解説します。

関連記事:関節リウマチは治るの?検査から診断基準、治療までの流れをご紹介

関節リウマチかもしれない初期症状

関節リウマチは30〜50代の特に女性に多く発症する自己免疫疾患です。

しかし、発症経験のない方にとってはどういった病気なのか分かりづらいものでしょう。

関節リウマチの初期段階に多く見られる症状は以下などが挙げられます。

- 関節の痛み・腫れ・変形

- 手足のこわばり・むくみ

- 微熱・倦怠感・リンパ節の腫れ

それぞれの症状について解説しましょう。

関節の痛み・腫れ・変形

関節リウマチを発症した際に多く見られるのが関節の痛みや腫れです。

特に手足の指や肘、膝などに多く見られ、痛む箇所も日によって違うことがあります。

治療せずに放置しておくと、痛みや腫れが悪化していき関節部分が変形することも少なくありません。

手足のこわばり・むくみ

朝起きたときに手のこわばりが見られたり、人によってはむくんでいるように感じることもあります。

特に手に違和感を覚える方が多いですが、足にもむくみが現れるケースが少なくありません。

微熱・倦怠感・リンパ節の腫れ

微熱や倦怠感、リンパ節の腫れといった症状が出ることもあります。

これらは風邪の症状と似ていることから当初は関節リウマチと認識しづらいです。

風邪薬を飲んで安静にしていても症状が改善しない場合には関節リウマチを発症している可能性もあります。

参考記事:更年期の関節痛とリウマチの違いとは?起床時や冬の症状に注目|西春内科・在宅クリニック

関節リウマチが重症化するとどうなる?

一口に関節リウマチといっても症状はさまざまで、疾患の進行の程度にも個人差があります。

上記で紹介した内容は比較的初期段階に現れることの多い症状ですが、仮に関節リウマチの治療を行わず重症化した場合、どのような症状が現れるのでしょうか。

具体的な症状として以下などが挙げられます。

- 関節の変形

- 骨粗鬆症

- 骨強直

これらの症状について詳しく解説していきます。

関節の変形

上記でも簡単に紹介しましたが、関節の腫れが悪化していくと関節そのものが変形してくることがあります。

関節が変形すると、内部に水が溜まって曲げ伸ばしの際に激痛が走ったり、本来の動きができなくなることもあります。

関節の状態によっても治療法はさまざまです。

基本的にはリウマチの薬をしっかり飲むことで症状が改善し、変形の進行を抑えることができます。

変形が高度な場合には、機能の回復のために手術治療が選択されることもあります。

骨粗鬆症

関節リウマチによって関節が思うように動かなくなると、骨や軟骨組織の強度も低下していき、やがて骨粗鬆症を発症することがあります。

脆くなった骨はわずかな刺激によって折れやすくなり、日常生活にも大きな支障をきたすリスクがあるでしょう。

骨強直

骨強直とは、関節内部で骨同士が結びついてしまい、曲げ伸ばしができなくなる状態のことを指します。

強い関節の炎症を放置した場合、骨強直が生じることがあります。

関連記事:骨粗鬆症の診断基準について|どんな検査をする?費用についても解説

関連記事:骨粗鬆症が治った人はいる?原因・症状・治療・予防を簡単解説

関連記事:骨粗鬆症の初期症状は気づきにくい?|骨粗鬆症の原因も解説

変形性関節症との違い

関節リウマチとよく似た疾患として変形性関節症があります。

この2つの疾患にはどのような違いがあるのでしょうか。

変形性関節症とは、膝をはじめとした負荷がかかりやすい部位に痛みが生じ、関節の炎症や腫れ、関節軟骨の摩耗に伴い変形を引き起こす疾患です。

関節リウマチも関節の痛みや腫れが起こるという面では共通しています。

しかし、変形性関節症のように負荷がかかりやすい部位だけでなく、手足の指や手首など小さな関節にも症状が現れやすく、安静にしていても強い関節痛がある点は異なる点です。

また、関節リウマチでは関節内で滑膜炎という炎症を生じるため、関節がぶよぶよした腫れを伴うケースが多く見られます。

関連記事:膝を曲げると突然痛い!原因と治し方を外側・内側別に徹底解説

関節リウマチになりやすい人の特徴

関節リウマチと聞くと、中高年層に発症しやすい疾患というイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。

関節リウマチに悩む人はどのような人が多いのか、主な特徴は以下などです。

- 中高年女性

- 喫煙者

- 遺伝的要素

ここではそれぞれの特徴をご紹介しましょう。

中高年女性

関節リウマチは男性よりも女性のほうが発症リスクが3〜4倍高いとされています。

なぜ性別によって発症率が異なるのか明確な理由は分かっていません。

しかし、出産や加齢によってホルモンバランスの変化が1つの要因として考えられています。

また、年齢別に見ると30〜50代の発症率が高い傾向が見られますが、10〜20代や60代以降の方でも発症することがあります。

喫煙者

たばこを吸う習慣がある人とそうでない人を比較したとき、喫煙者のほうが関節リウマチを発症する割合が高いことが分かっています。

これまでの研究によれば、喫煙は最も関節リウマチの発症との関連が深いとされている環境的な発症因子とされています。

遺伝的要素

3親等以内の家族や親族に関節リウマチを発症した方がいる場合も発症リスクが高まることが報告されています。

ただし、関節リウマチは遺伝的要素のみで発症が確定するわけではなく、これ以外にも生活習慣などが大きく関係してきます。

関節リウマチで早期発見・早期治療が大切な理由

関節リウマチの初期症状は手のこわばりやむくみなど、わずかな違和感から始まることが多いため、病院を受診せず様子を見るという方が少なくありません。

しかし、上記でも紹介した通り、関節リウマチが進行していくと関節の痛みや腫れ、変形など重症化につながり、最悪の場合関節の曲げ伸ばしができなくなることもあります。

関節リウマチを発症してから半年から1年程度がもっとも進行が早く、気づいたときには手遅れの状態になっている可能性もあります。

そのため、関節リウマチの発症が疑われる場合には、できるだけ早めに病院を受診し早期治療に取り組むことが重要です。

関節リウマチによる関節破壊が進行しないための予防対策

関節リウマチが発症する原因は分かっていないことも多いほか、遺伝的要素も含まれるため発症を予防することは難しいとされています。

しかし、進行を遅らせたり、重篤な状態になる前に防ぐことはできます。

そのためにどのような対策が有効なのか具体的な例は以下の通りです。

- 定期的な検査

- 生活習慣の改善

- 適度な運動

ここでは対策の具体例を詳しくご紹介しましょう。

定期的な検査

関節リウマチの発症を完全に防ぐことはできませんが、症状の進行を遅らせるためには早期発見と早期治療が不可欠です。

上記でも紹介しましたが、朝起きたときに手のこわばりやむくみが現れたときには、早めに医師の診察を受けましょう。

また、定期的な検査を受けることで関節リウマチの発症に気づける可能性もあります。

生活習慣の改善

関節リウマチは免疫機能の不全によって引き起こされるケースもあります。

免疫機能の低下を防ぐためには、十分な睡眠とバランスのとれた食事が基本であり、これまでの生活習慣を見直すことが大切です。

また、喫煙は関節リウマチの発症リスクを高める可能性があることから、禁煙に取り組むことも有効な予防対策となります。

適度な運動

ウォーキングやストレッチなど、適度な運動は関節リウマチのリハビリでも行われることが多いです。

激しい運動は関節を痛める原因になるため、まずは上記のような軽めの運動を日課にしてみましょう。

適度な運動を心がけることで、関節を支える筋力が向上し関節の変形を予防することにもつながります。

関節リウマチでお悩みの方はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください

関節リウマチの発症が疑われる場合には、整形外科を受診し検査と治療を受ける必要があります。

しかし、一口に整形外科といってもクリニックによって治療法は異なり、特に最新の治療法は限られたクリニックでしか受けられないこともあります。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、リハビリテーションや薬物療法といった関節リウマチの基礎的な治療法のほかに、再生医療や体外衝撃波治療、ハイドロリリース注射、外科手術といった高度な治療法にも対応可能です。

特に、再生医療や体外衝撃波治療は、メスを入れることなく関節の痛みや炎症を抑える効果が期待でき、近年大いに注目されています。

リハビリや薬物療法だけでは効果が実感できない方にとっては、有効な治療の選択肢となるでしょう。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、患者様にとってどの治療法が適しているのか、専門医と相談しながら治療の方針やプランを策定できます。

関節リウマチに悩む多くの方の治療実績もあるため、ぜひ一度ご来院ください。

まとめ

関節リウマチは多くの方に発症リスクがあり、特に30代以上の女性はいつ発症してもおかしくない疾患のひとつです。

関節リウマチの発症には遺伝的要因も関わっているため、完全に予防することは難しく、早期発見と早期治療が何よりも大切です。

初期症状としては手のこわばりやむくみが多く、関節リウマチであると自覚できないケースも少なくありません。

そのため、少しでも違和感や気になる症状がある場合には信頼できる整形外科を受診しましょう。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、関節リウマチに悩む多くの患者様を診察・治療してきた実績があり、多様な治療法を選択できます。

肩腱板断裂の症状とは?原因や痛みを和らげる方法についても解説!

肩に違和感や痛みがある場合、四十肩や五十肩を連想しがちです。

しかし、必ずしもそれだけが原因ではなく、関節組織の一部が断裂しているケースもあります。

本記事では、特に40代以上の方が発症しやすい「肩腱板断裂」の症状と、発症する原因や痛みを和らげる方法などを詳しく解説します。

肩腱板断裂とは?

肩腱板断裂とは、肩を挙げる腱が切れることにより痛みを伴う病気、腱板損傷ともいいます。

肩には肩甲骨から上腕骨に繋がる筋肉と腱がありますが、何らかの理由で腱が上腕骨にくっつく近くで断裂することがあります。

肩の痛みと聞くと、真っ先に五十肩(四十肩)などを連想する方も多いと思いますが、整形外科で検査を受けてみると肩腱板断裂であったことが発覚するパターンは少なくありません。

五十肩は肩を上部に痛みで途中までしか挙げられないのが特徴です。

しかし、肩腱板断裂は肩に力が入りづらくなったり、どちらかというと肩を上げたり下げる途中や就寝後の夜間の痛みを訴える方が多いものです。

また、肩腱板断裂では肩の痛みが数週間以上経過しても引かず、時間の経過とともに断裂が悪化し痛みしていく場合もあります。

そのため、肩腱板断裂と診断された場合には適切な治療に取り組むことが大切です。

関連記事:ぎっくり腰になる原因とは?症状のチェック項目と合わせて解説!

肩腱板断裂になる原因

肩腱板断裂はさまざまな要因によって腱が切れることで発症します。

具体的にはどういった原因が考えられるのでしょうか。

急性断裂

急性断裂とは、瞬間的に大きな負荷や衝撃が加わったときに腱が断裂することをいいます。

たとえば、重いものを持ち上げたときや、肩をぶつけたとき、転倒して肩を強く打ったときなどに腱が断裂することが多いです。

変性断裂

変性断裂とは、加齢に伴い、腱が脆くなってくることに加え、肩を使い続けてきた事で腱が損傷を起こすことです。

脆くなっているため、わずかな衝撃や圧力などによって部分的または完全に断裂することもあります。

関連記事:五十肩でやってはいけないこと4選|症状を和らげるストレッチや治療法を解説

肩腱板断裂の症状

肩腱板断裂を発症すると、どのような症状が見られるのでしょうか。

人によっても症状の内容や程度はさまざまですが、多くの方に見られるのは以下の症状です。

- 肩を動かしたときに引っ掛かり感やゴリゴリとした音がする

- 肩を動かしたりしたときや夜間に痛みが強く現れる

- 自力で腕を上げようとすると痛む(反対に、痛い方の腕を反対の手で掴んで強制的に持ち上げたりすると痛みがない)

- 転んで手をつくなど腕に強い衝撃や圧力が加わった(急性断裂の場合)

- 破裂音のような音がして強い痛みを感じた(急性断裂の場合)

変性断裂の場合は徐々に症状が悪化していく傾向にありますが、急性断裂の場合は強い破裂音がして激痛が走ります。

上記のような症状が現れた場合は肩腱板断裂の疑いがあるため、できるだけ早めに整形外科を受診しましょう。

関連記事:関節リウマチは治るの?検査から診断基準、治療までの流れをご紹介

肩腱板断裂になりやすい人の特徴

肩腱板断裂を発症しやすいのはどのような人なのでしょうか。

50歳以上の中高年世代

加齢によって組織の老化は進んでいき、肩の腱も切れやすくなります。

特に40代以上の中高年はリスクが高まり、変形断裂を引き起こすケースが珍しくありません。

スポーツ選手・アスリート

冒頭でも紹介した通り、肩腱板断裂は肩を酷使する人ほど発症リスクが高まります。

特に肩を酷使する激しい運動を日常的に行っている人は、長年の疲労が蓄積され変性断裂を引き起こす可能性があるでしょう。

また、激しい動きをしていると転倒や強い衝撃が加わることもあり、それが原因で急性断裂を引き起こすリスクもあります。

現場作業者

肩を酷使するという意味では、スポーツ選手だけでなく現場作業に従事する大工さんや塗装工、引越し作業員なども同じことがいえます。

特に高い位置から低い位置へと腕を上下する動きが多い場合、肩にかかる負担も増えて変性断裂につながるリスクがあります。

肩腱板断裂の痛みを和らげる方法

肩腱板断裂を発症すると強烈な痛みを伴います。

症状を緩和するにはどういった方法が効果的なのでしょうか。

肩甲骨・胸郭のトレーニング

肩甲骨の周辺にはさまざまな筋肉が集中しており、年齢とともに固くなってきやすいため、これらの筋肉をほぐすことで痛みの緩和につながることがあります。

これらは正しいトレーニングが必要になるため、理学療法士のリハビリを受けることがとても大事です。

- 肩の上下運動

肩の力を抜いてリラックスした状態から、両肩を上げてすくめるような姿勢を作った後、ゆっくりと肩を下ろします。

このとき、呼吸は止めないようにしましょう。

- 胸郭のトレーニング

肩甲骨を後方に、胸を前方に張るようなイメージで、左右の肩を背骨に近づけていきます。

その後、両肩を前方にゆっくり持っていき、背骨を丸くする姿勢を作ります。

肩関節の可動域トレーニング

肩腱板断裂を発症して時間が経過してくると、肩関節が固まって可動域が制限され、上下左右の運動がしづらく感じることがあります。

以下のトレーニングを行うことで、可動域を広げ、肩関節の本来の機能を取り戻せる可能性があります。

- タオルを使用したトレーニング

テーブルの上にタオルを置き、座った状態でトレーニングを行います。

左右いずれかの手をタオルに置き、そのまま前方に滑らすように移動します。

また、前後だけでなく左右に動かすトレーニングも並行して行いましょう。

肩腱板断裂の治し方

肩腱板断裂によって重度の痛みや腫れなどがある場合、どのような治療が効果的なのでしょうか。

代表的な治療法をご紹介します。

保存治療

保存療法とは、一言でいえば手術以外の治療法を指します。

整形外科で行われる保存療法には、理学療法士の指導のもとで行われるリハビリやヒアルロン酸注射、体外衝撃波治療、再生医療などがあります。

特に、体外衝撃波治療は1回あたりの治療時間が数分から10分程度と短く、疼痛緩和に即効性が期待できます。

しかし、集束型体外衝撃波は接骨院や整体院などで治療を受けることはできません。

また、設備の整った整形外科も限られています。

再生医療は患者本人から採取した血液の一部を加工したり、幹細胞を培養して、完成したものを注射する治療法です。

これにより、断裂した腱の機能の回復が期待できます。

そのため、手術に比べて負担が少なく、日帰りでの治療が可能というメリットがあります。

手術

保存療法を行っても痛みがとれなかったり、運動障害が残ったりする場合には手術療法が選択されることがあります。

肩腱板断裂の手術は主に関節鏡視下手術によって行われますが、あまりにも大きな断裂の場合は患部を切開し直視下で行う通常手術が選択されることもあります。

関節鏡視下手術のほうが術後の痛みは少ないですが、どちらの手術も1カ月程度の入院と半年間程度の通院でのリハビリが必要です。

肩腱板断裂はどのくらいで治る?

肩腱板断裂にはさまざまな治療法があり、それぞれ治療期間は異なります。

保存療法の場合、ヒアルロン酸注射や体外衝撃波治療、再生医療や投薬などですぐに痛みを緩和することが期待できます。

一方、手術の場合は術後4〜6週間の装具固定と6カ月程度のリハビリを要するため、トータルで7カ月以上が目安となるでしょう。

肩腱板断裂でお悩みの方はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください

肩腱板断裂はさまざまな治療法があり、整形外科によっても設備は異なるため、上記で紹介したすべての治療法に対応できるとは限りません。

特に手術の場合は装具固定とリハビリで長い期間の治療が必要となるため、まずは保存療法に取り組み、治療の効果を見極めることが重要です。

多用な保存療法に対応できる整形外科を受診することで、治療法の選択肢が増え、早期に回復できる可能性が高まることも期待できます。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、理学療法士によるリハビリはもちろんのこと、ヒアルロン酸注射や体外衝撃波治療、再生医療、投薬治療などさまざまな保存療法に対応しています。

また、これらの治療法で効果が現れなかった場合には信頼のある肩専門外科医のいる医療機関を紹介してすることが可能です。

肩に痛みがあり、しばらく様子を見ても症状が緩和されない場合には、ぜひ一度イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください。

まとめ

年齢を重ねると体のさまざまな部位に痛みが生じたり、違和感を覚えたりすることも珍しくありません。

特に肩の痛みは「五十肩なのではないか」と考えがちですが、肩腱板断裂を発症しているケースも意外と多いものです。

肩の痛みを和らげる方法としては、今回紹介したトレーニングが有効です。

しかし、それでも症状が緩和しない、慢性的に痛みが続くという場合には、整形外科を受診し治療に専念するようにしましょう。

ぎっくり腰になる原因とは?症状のチェック項目と合わせて解説!

ぎっくり腰の正式名称は「急性腰痛」とよばれるもので、その名の通り激しい腰痛が急に発症します。

ときにはその場から起き上がることすらできないほど激しい痛みに襲われることも…。

本記事では、なぜぎっくり腰を発症するのか、主な原因や病院へ行く際の目安、治療法や予防法なども詳しく解説します。

ぎっくり腰になる原因

ぎっくり腰は重い荷物を持ったときに発症するイメージがありますが、実はそれ以外にもさまざまな原因があります。

悪い姿勢

ひとつ目の原因は、悪い姿勢に伴う筋肉の慢性的なストレスです。

ぎっくり腰はある日突然発症するものというイメージがありますが、実際には腰周りの筋肉へのストレスが徐々に蓄積していき、ある許容量を超えた場合に痛みとして現れる可能性があります。

柔軟性の低下

腰は上半身の体重を支える重要な役割を果たしていますが、日頃からストレッチを怠り同じ姿勢を維持していると筋肉が硬直し徐々に柔軟性が失われます。

柔軟性が失われた筋肉は体重を支えることが難しくなり、腰の周辺の筋肉にまで負荷をかけてしまいます。

その結果、ぎっくり腰を発症するケースがあるのです。

急な過負荷

急に体勢を変えたり、高いところからジャンプをしたりしたとき、腰には瞬間的に大きな負荷がかかります。

これが原因でぎっくり腰を発症することも少なくありません。

特に、激しい運動をするアスリートや身体を酷使する肉体労働者などが多く、日常的にトレーニングや運動をしていてもぎっくり腰になるリスクは高いです。

筋力低下

ぎっくり腰は日々の生活習慣が原因で発症することも多くあります。

特にデスクワークや長期間の入院などでは運動不足に伴い体幹の筋力が低下します。

体幹の筋力は自然のコルセットの役目を果たすため筋力が落ちると、ベッドから起きがったときや椅子から立ち上がったとき、さらにはくしゃみや咳などをしたタイミングでも発症することがあります。

関連記事;関節リウマチは治るの?検査から診断基準、治療までの流れをご紹介

ぎっくり腰になるかもしれない症状のチェック項目

「運動をしているから大丈夫」、「若いから大丈夫」と思っていても、ある日突然ぎっくり腰を発症するリスクがあります。

どのような人がぎっくり腰になりやすいのか、手軽にチェックできる項目を紹介します。

- 慢性的な腰痛を抱えている

- モノを持ち上げるときに腰が痛くなる

- 咳やくしゃみをしたときに腰が痛くなる

- 前かがみになったときや椅子から立ち上がるときに腰が痛くなる

- 姿勢を変えることで腰痛が悪化または緩和する

- 腰が痛くて真っ直ぐ立てない

- デスクワークの仕事である

- 仕事で重い荷物を運ぶことが多い

- 中腰など無理な姿勢で仕事をすることが多い

- 運動の習慣がない

- 子どもを抱えて家事や外出をすることが多い

- 過去にぎっくり腰になったことがある

上記のなかで当てはまる項目が多いほどぎっくり腰を発症するリスクが高いといえるでしょう。

関連記事:肩腱板断裂の症状とは?原因や痛みを和らげる方法についても解説!

ぎっくり腰になったら病院にいくべき?受診の目安

腰痛の感じ方は人によってもさまざまで、自覚症状だけではぎっくり腰なのかどうかわからない方も多いでしょう。

また、そもそもぎっくり腰を発症した場合、すぐに病院で診察を受けるべきなのか迷う方も多いはずです。

結論からいえば、以下のいずれかの項目に当てはまる場合、できるだけ早めに病院を受診し整形外科医に診てもらう必要があります。

- 仕事や日常生活をするのに支障が出るくらい強い腰痛がある

- 数時間安静にしても腰痛が引かないか悪化している

- 痛み止めが大して効かないか、すぐまた腰痛が悪化する

ぎっくり腰ではない一時的な腰痛の場合、痛み止めを飲んだあと、数時間安静にしていれば症状が緩和されていくケースが多いです。

しかし、時間の経過とともに改善が見られなかったり、悪化していく場合には早めに整形外科を受診し検査や治療を受けることが大切です。

参考記事:ぎっくり腰になるかもしれない予兆|病院へ行くべき痛みレベルを解説|西春内科・在宅クリニック

ぎっくり腰になったらどんな治療をするの?

整形外科での診察・整形外科の結果、ぎっくり腰と診断された場合にはどういった治療が行われるのでしょうか。

症状や痛みの程度によっても変わってきますが、代表的な治療法は以下の5つがあります。

ハイドロリリース

ハイドロリリースは筋膜リリース注射ともよばれ、体内に生理食塩水という体内に入れても良い水を注射し筋膜とよばれる筋肉の表面にある薄い膜を剥がす治療法です。

注射の際には超音波検査機を用い、注射針の先端の位置を確認しながら痛みの原因となっている筋膜に寸分の狂いなく注射をします。

痛みの部位の筋膜を生理食塩水によって剥がすことで、溜まっていた痛み物質が洗い流され筋肉の本来のスムーズな動きを取り戻せるようになり、痛みが即座に消えることもよくあります。

体外衝撃波治療

体外衝撃波とは、超音波の10倍以上にあたる強いエネルギーの衝撃波を患部に照射し、痛みの原因となっている神経の一部を機能させなくしたり、炎症を抑え修復を図る治療法です。

衝撃波は痛みの伝達物質を減少させる効果が期待できるほか、体内の組織修復作用も期待でき、ぎっくり腰に有効な治療法の一つです。

薬物療法

比較的症状が軽い場合には、セレコキシブやロキソニンなどNSAIDsといった「内服の鎮痛剤」やロコアテープやロキソニンテープといった「湿布薬」などの薬物両方が一般的に用いられます。

薬局では手に入らないような鎮痛薬を使って、早期に痛みを取り除くことで仕事や日常生活が行えるようになります。

実は、安静は短期間にし、日常生活は継続できた方が腰痛は長期化しにくくなるため、積極的な薬物療法も初期は必要になります。

理学療法士のリハビリ

ぎっくり腰の痛みを緩和できたとしても、その後の悪い生活習慣や普段の姿勢などによっては再発するリスクが高くなります。

そのため、再発を防ぐためにも理学療法士によるリハビリは重要な治療法といえます。

腰に腰に負担をかけない姿勢の矯正、筋力の強化などもリハビリの一環として行われます。

一時的なコルセットの使用

ぎっくり腰の初期から痛みを取って動ける状態にしておくことも大事です。

鎮痛薬やハイドロリリースなどの治療だけでは腰痛が十分緩和しない場合は、一時的にコルセットによる装具療法が用いられます。

但し、長期間付けておくと、患者自身の体幹の筋力が落ちて、コルセットを外しにくくなったり、ぎっくり腰が再発しやすくなるため、なるべく短期間に留めておくことが大事です。

ぎっくり腰の予防法

ぎっくり腰の原因の多くは、日頃の姿勢の改善と柔軟性、体幹の筋力の向上で対策が可能です。

日頃から猫背や中腰の姿勢は避け、座っている際も左右に傾いていたり斜め横を向き続ける姿勢は避ける必要があります。

日頃から下っ腹の腹筋を締めておくことも腰回りの筋肉に負担を掛けないためにはとても大事です。

運動は毎日、ウォーキングからでも構わないので30分以上行います。

筋トレは腹筋や背筋の筋トレを翌日に軽い筋肉痛になる程度で週に2~3回行います。

柔軟性は、腰や太ももやふくらはぎのストレットを、毎日起床時と運動や筋トレの前後、就寝前には必ずやるようにしましょう。

腰痛でお悩みの方はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください

慢性的な腰痛を抱えている方は、体幹の筋力が低下したり姿勢のバランスが崩れていることも多く、ある日突然ぎっくり腰を発症するリスクがあります。

ぎっくり腰は、強烈な痛みで身動きがとれなくなることもあります。

上記で紹介したように、運動不足の解消や柔軟性の改善などもぎっくり腰の予防にはとても重要ですが、整形外科を受診し慢性的な腰痛を治療していくことはさらに大事です。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、ハイドロリリースや体外衝撃波治療といった最先端の治療法を受けることができ、これらはぎっくり腰の治療はもちろんのこと、慢性的な腰痛の緩和にもおすすめです。

また、ぎっくり腰や腰痛を再発させないためにも、専門の理学療法士によるリハビリやトレーニング指導を受けることも大事です。

まとめ

ぎっくり腰は腰回りの筋肉の低下や慢性的な疲労や急な過負荷、運動不足などさまざまな原因によって発症します。

適度な運動の継続やストレッチや柔軟性や姿勢の改善など、ぎっくり腰を予防するための対策はたくさんあります。

また、発症した場合はしばらく安静にしていれば、症状が緩和してくるケースは多いですが、痛みがなかなか引かない場合や、日常生活や仕事に支障が出るような痛みがある場合は整形外科を受診し治療を受けるようにしましょう。

半月板損傷とはどんな状態?原因や症状、治療について詳しく解説!

スポーツのしすぎや加齢などによって、膝の曲げ伸ばし時に痛みが生じることがあります。

痛みが発生するメカニズムはさまざまなパターンが考えられますが、なかでも多いのが半月板損傷です。

半月板損傷とはどういった状態を指すのか、その原因や主な症状、有効な治療法なども詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

半月板損傷とはどんな状態?

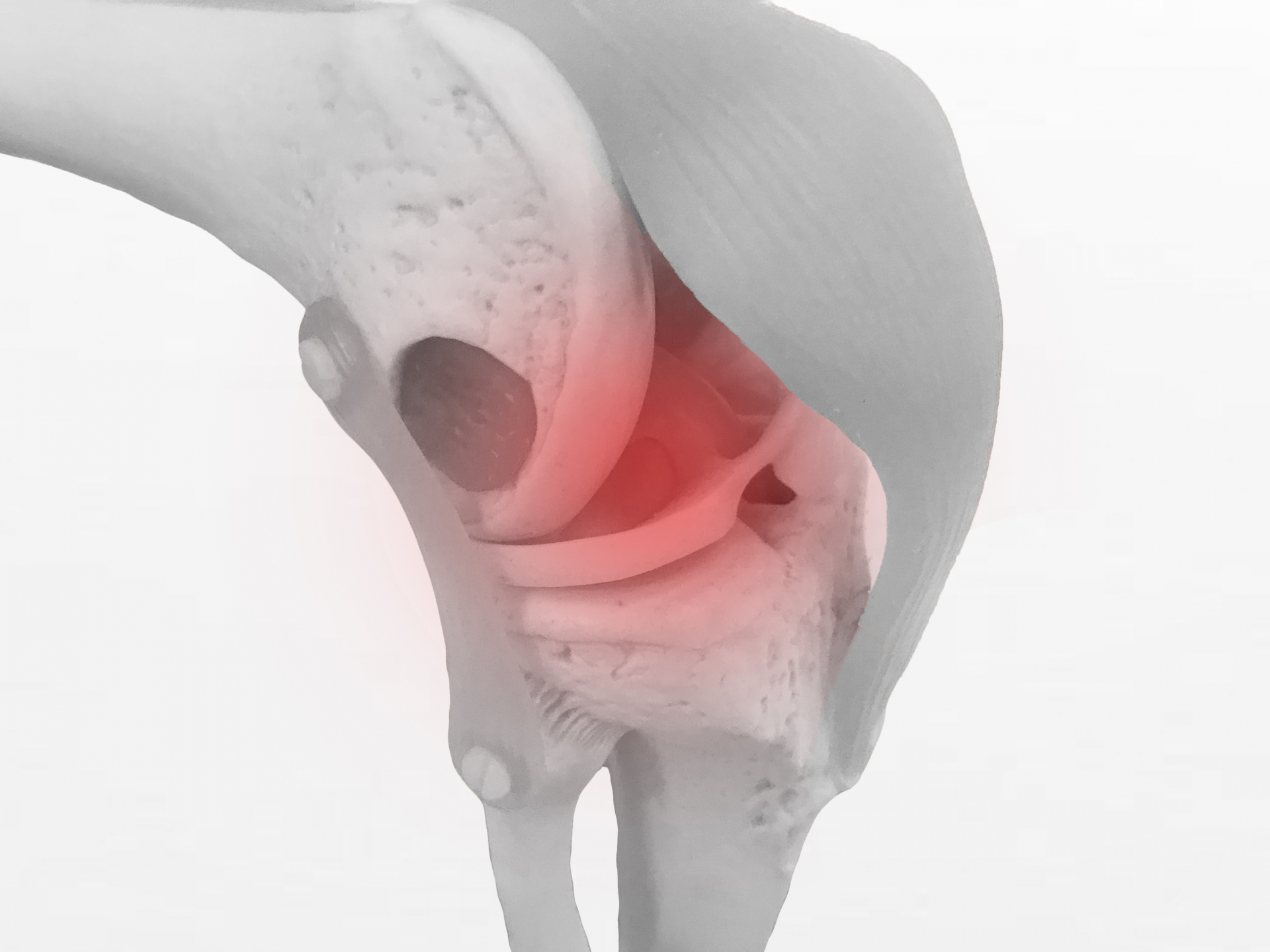

半月板損傷とは、膝関節にある半月板とよばれる部位が損傷した状態を指します。

半月板は、一言でいえば膝関節にかかる衝撃を緩和するクッションのような役割を果たしており、アルファベットの「C」のような形をしています。

膝関節には内側と外側のそれぞれに半月板が存在し、2つの半月板があることで関節が安定化します。

しかし、激しい運動や肥満による過体重による負荷、長年にわたる膝の酷使などによって半月板が切れてしまうことが珍しくありません。

このような状態を半月板損傷とよびます。

関連記事:膝を曲げると突然痛い!原因と治し方を外側・内側別に徹底解説

半月板損傷になる原因

半月板は中高年になると加齢に伴い脆くなるために立ち上がり動作など軽い外力でも損傷してしまう場合もあります。

一方で、スポーツ競技などで膝へ大きな負荷がかかることが原因で生じることも少なくありません。

具体的にはどういったことが挙げられるのでしょうか。

上記でも簡単に紹介した3つの原因を詳しく解説しましょう。

加齢

年齢を重ねると身体のさまざまな組織も衰えていきますが、膝関節も例外ではありません。

長年にわたって酷使し続けてきた膝関節の中にある半月板は劣化して脆くなっていくため、わずかな衝撃や圧力によっても損傷しやすくなっており、わずかに膝を捻っただけで半月板損傷を起こすことがあります。

激しいスポーツ

膝を深く曲げ伸ばしたり、ジャンプや捻りなどの動作が頻繁に行うスポーツで膝を酷使すると、膝関節に強い衝撃がかかり半月板損傷に至るケースがあります。

また、ウォーキングやランニングのように負荷はそれほど大きくなくても、加齢に伴う半月板の劣化により軽度の負荷だけで半月板が損傷することも少なくありません。

太り過ぎによる膝への圧迫

直立した状態や歩行時、階段の登り降りなどの際に、膝関節には体重の数倍の負荷が加わります。

当然のことながら、急激に体重が増加すると体重に見合った筋力がついてこないため、膝関節を筋力で支えきれず、強い負荷が半月板には加わりやすくなります。

結果として激しい運動をし続けた場合と同等の負荷がかかり、半月板損傷に至るケースも少なくありません。

特に、体重がかかった状態で無理に膝を捻ると半月板損傷を起こしやすくなります。

関連記事:半月板損傷でやってはいけないこととは?早く治す方法も解説!

半月板損傷の主な症状

半月板損傷に陥った場合、どのような症状が現れるのでしょうか。

代表的な症状のパターンは以下の通りです。

- 膝の屈伸動作や階段の上り下りなど体重が掛かった際に痛みを感じる

- 膝の曲げ伸ばし時に、関節が引っ掛かって曲げ伸ばししにく状態になることがある

- 強烈な膝の痛みによって膝のほとんど曲げ伸ばしができない

- 歩行中に膝に力が入らず崩れ落ちてしまう

- 膝の曲げ伸ばし時にパキっとするような音が鳴る

- 膝に水がたまり、腫れる

半月板損傷は人によって症状の程度はさまざまで、初期段階では膝関節の違和感や音が鳴る程度で痛みとして出ない場合もあります。

しかし、損傷の範囲が徐々に広がり症状が悪化していくと、強烈な痛みによって膝の曲げ伸ばしができなくなり、歩行そのものが困難になることもあります。

また、半月板損傷に伴い慢性的な膝関節の炎症が起こり、膝に水(関節液)がたまりやすくなり、定期的に水を抜かなければならない場合もあります。

関連記事:膝の裏が歩くと痛いのはなぜ?痛みの目安やストレッチ方法も紹介

半月板損傷になりやすい人の特徴

半月板損傷はどのような人に発症しやすいのでしょうか。

特に発症しやすい人の特徴を4つご紹介します。

体重が重い方

身長に対して、標準体重という適切な体重があります。

そこからもっと体重が増えれば増えるほど、関節の面積あたりに掛かる負荷は増えていきます。

負荷が増えるとより半月板損傷を起こしやすくなってきます。

40歳以上の人

加齢とともに体内の組織は徐々に老化していき、わずかな衝撃や圧力がくわわっただけでもケガをしやすくなります。

特に40代以降は30代までと比べても半月板が徐々に脆くなっていき、軽い外力でも損傷しやすくなってきます。

激しいスポーツをする機会が多い人

ジャンプや急な方向転換、ダッシュとストップなど膝の半月板損傷を起こしやすい繰り返す激しいスポーツをする人も半月板損傷になりやすいです。

具体的にはバスケットボールやサッカー、テニス、バドミントンなどさまざまな競技が該当します。

趣味程度にスポーツを楽しんでいる人であっても、準備運動を怠ってしまうと半月板を損傷する危険もあります。

膝を酷使する仕事に従事している人

重い荷物を運んだり、階段の登り降りを頻繁に行ったりと、日常的に膝を酷使する仕事に従事している人は、膝関節に大きな負担がかかるため半月板損傷に陥りやすいと言えます。

特に、中腰のまま荷物を運ぶなど無理な姿勢を強いられる肉体労働では、腰や膝への負担が大きいため注意が必要です。

半月板損傷の主な検査と治療の方法

半月板損傷は自然治癒が難しいため、発症した場合には各種検査と適切な治療を受ける必要があります。

具体的にどういった検査や治療法があるのか、代表的なものを4つ紹介しましょう。

半月板損傷の検査方法

問診・徒手検査

最も大事な検査の一つです。

膝と言っても細かくは様々な部位による違いがあります。

患者様のお話を十分に聞き、痛みの部位を触ったり、徒手検査をすることで、大まかにどこに痛みがどう起きているかは膝に詳しい整形外科専門医であれば容易に判断でき、いくつかの病気に絞り込むことができます。

この病気の絞り込みがその後の画像検査においてとても重要になってきます。

というのも、画像検査は無症状の方でも異常を認める場合があるのは日常茶飯事でして、異常が出た場合でも症状と一致しない部位だった場合誤診に繋がります。

実は、レントゲンだけで膝の状態を診断をしようとする整形外科医の多くは誤診している現状があるからです。

レントゲン検査

立った状態で検査ができるのがレントゲンの特徴です。

直接半月板を評価することはできませんが、膝周囲の大腿骨や脛骨がO脚あるいはX脚になっているのかを判別したり、膝関節の隙間を調べることができるため、より詳しい検査であるMRI検査を受けるべきかの判断材料にもなります。

超音波検査

すぐにMRI検査ができないことが多い整形外科外来でも、骨の状態しか判別することしかできないレントゲン検査にこの超音波検査を加えることで、膝に水が溜まっているのかどうかや、どこに炎症が起きているのかがMRI検査を行わずとも判別できるのが強みです。

弱点としては超音波が届く表層部分しか評価ができず、半月板損傷を正確に診断することはほぼ困難といってよいかと思います。

MRI検査

半月板損傷を診断する上で必須な検査となります。

MRI検査は、巨大な検査機でトンネルのような所に全身が丸ごと入り30分くらい掛けて行います。

横になってじっとしていれば終わる検査で、半月板損傷の他、靭帯損傷やヘルニア、脊柱菅狭窄症などを画像診断する上で無くてはならない検査になっています。

ただし難点としては、とても大きな音がしてうるさいこと、狭いトンネルに長時間いるため閉所恐怖症の方には難しいこと、強い磁力を発生する装置のためペースメーカーや数十年前に脳クリップなど金属を入れる一部の手術を受けられた方は検査が受けられない場合があります。

閉所恐怖症については、脳外科クリニックなどでしばしば導入されているトンネル型になっていないオープン型のMRIなら大丈夫という方もいらっしゃいますので、検査前にこれらの相談を主治医に予めしておきましょう。

半月板損傷の治療法

半月板損傷の治療方法には主に手術以外の保存療法と手術療法の2つに分かれます。

保存療法

保存療法とは、手術以外で痛みを取っていく治療法でいくつか治療法があります。

物理療法

治療機を当てることによって痛みを取っていく治療法です。

超音波治療や低周波治療、マイクロ波治療、ホットパック治療などがありますが、超音波治療や低周波治療を除き気休めの効果しか得られにくい昭和の時代から未だに多くの整形外科や整骨院で続けられている維持療法です。

超音波治療や低周波治療は正しい箇所に当てられていれば、一回の効果は弱いものの繰り返し継続することである程度の除痛効果を得ることが可能です。

理学療法士のリハビリテーション

理学療法士とのマンツーマンのリハビリは半月板損傷に限らず、変形性関節症、腰痛、五十肩、肩こりなど、日本人が最も困っている人が多い痛みの原因ランキング上位すべてに必要となる治療法です。

半月板損傷においても最も大事な治療法の一つであり、半月板損傷にとってほぼ必須の治療法と思って頂いて間違いない治療法です。

半月板損傷において、痛みでかばうことにより半月板損傷を起こした側の膝周囲の筋肉が衰えたり、そもそも半月板損傷を起こしやすい無意識の悪い癖が原因としてあり、その習慣をリハビリで改善しないとなかなか痛みが良くならないどころか再発したりより痛みが悪化する場合も少なくありません。

未だに理学療法士とのマンツーマンのリハビリを十分に受けることができる整形外科がまだまだ少ないのが現状ですが、まずは大前提としてこれが受けることができない整形外科は半月板損傷など理学療法士のリハビリが必須の病気を本気で治したいと思っていないと思って間違いないと確信します。

基本的には保険適応になる治療法のため、どなたでも受けやすい治療になるかと思いますが、当院では保険適応のリハビリよりも、さらに効果的な自費のオリジナルリハビリもご用意しています。

薬物療法

症状に応じて内服薬や外用薬なども用いられます。

昔は内服の痛み止めといえばロキソニンやボルタレンといった非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)が主流でしたが、長期使用で胃潰瘍や腎機能障害の副作用の問題が指摘されてきました。

しかし、最近ではデュロキセチンやトラマドールなど新しい長期安全性も除痛効果の高い痛み止めが次々と開発されて薬物療法の選択肢の幅もとても広くなっています。

外用薬は、昔から湿布や塗り薬もたくさん種類がありますが、痛みや炎症が強いときはどれも気休め程度の効果しかありませんでした。

ただ、外用薬も最近は内服のNSAIDsと同等の効果を得ることができるロコアテープという製剤も出てきており、当院では積極的な使用を推奨していますが、かぶれやすいのとたまに胃が痛くなる副作用があるのが難点です。

また、関節内へのヒアルロン酸注射も昔からありますが、最近では1か月に1回で十分除痛が得られるというNSAIDsが含まれているヒアルロン酸注射も発売されていますが、発売後調査でアナフィラキシーショックで死亡例も出ていて安全性が担保できないため当院では未だに採用しておりません。

昔ながらの安全性の高いヒアルロン酸注射も繰り返し注射することで痛みが徐々に楽になってくるケースは珍しくないので受けてみる価値はあります。

再生医療

再生医療とは、人間にもともと備わっている組織の修復機能をサポートし、自己修復を促す治療法のことです。

再生医療にもさまざまな方法がありますが、たとえば多血小板血漿治療では、患者自身の血液から血小板という組織を抽出し、半月板損傷のあたりへ注射することにより痛みが緩和されます。

血液には炎症を抑えるタンパク質と、軟骨組織を守る成長因子が含まれており、これらを抽出することによって症状の悪化を防ぎ、損傷した半月板の修復にも効果が期待できます。

さらに強力な再生医療として、幹細胞治療がありますが、こちらは皮下脂肪などを一部採取してそこにわずかに存在する幹細胞を体外で数千万倍まで培養して増やして膝関節に注入することで関節内の半月板損傷の修復を強力にサポートしてくれます。

集束型体外衝撃波治療

集束型体外衝撃波治療とは、超音波よりもはるかに強力な振動エネルギーを患部に当てる治療法です。

振動エネルギーを照射することにより痛みの原因となる神経を破壊してくれるため施術中から痛みが現象することに加え、再生医療でも活用されている組織を修復するための物質を体外衝撃波を当てた部位に呼び寄せることで損傷して治りにくかった部位が長期的に修復効果も十分期待することができます。

体外衝撃波治療はもともとは尿結石を体外から破砕するために用いられてきた治療法ですが、衝撃波の出力をある程度抑えることで疼痛や骨折などに効果が認められるようになりました。

1回あたりの治療時間は数分から10分程度で、1クール3〜5回程度の治療で完了します。

治療中の痛みは炎症の起きている患部を狙って当てるので、痛みを多少伴いますが、より出力を上げた方が1回での治療効果が高く望めるため、痛みが我慢できる範囲で最大出力で治療を行うことを勧めております。

手術

保存療法や再生医療、集束型体外衝撃波治療では改善効果が見込めない場合には、手術が行われる場合もあります。

特に、膝の痛みが強烈で曲げ伸ばしが不能な状態の場合には、膝関節に細い関節鏡と言われる細い内視鏡のカメラを挿入する手術で切れてしまった半月板の一部切除したり縫合する必要が出てきます。

半月板損傷のリハビリ方法

半月板損傷の治療や外科手術後はリハビリが必要です。

損傷を悪化させないためにもリハビリは専門の理学療法士の指導のもとで行われますが、具体的にどのような内容なのでしょうか。

関節可動域訓練

関節可動域訓練とは、関節の可動域を広げていくための訓練です。

膝関節のリハビリにおいては、膝の曲げ伸ばし角度を徐々に拡大していき、正常化することが目的となります。

ふくらはぎを伸ばすストレッチや、太ももの前後の筋肉を伸ばすストレッチなどが行われます。

筋力トレーニング

膝関節を支える周辺の筋力をアップさせるためのトレーニングです。

関節可動域訓練と同時または後に行われることが多く、仰向けの状態で膝を立て、そこから膝を伸ばすトレーニングや、膝関節の状態に応じてスクワットなどのトレーニングも取り入れられます。

バランストレーニング

バランストレーニングとは、その名の通りバランス感覚を鍛えるためのトレーニングです。

不安定なバランスパッドなどの上に立って行われることが多いですが、危険を伴うため理学療法士のサポートしながら転倒防止などの対策が不可欠です。

アスレチックリハビリテーション

アスレチックリハビリテーションとは、リハビリの仕上げ段階ともいえる実践的なトレーニングでスポーツへの復帰が目的となります。

軽いジョギングをしながら膝の状態を確認したり、ジャンプやラダートレーニングの他、その患者様それぞれの競技に合わせた動作のトレーニングを実践していきます。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックは膝の痛みに特化した治療が可能

半月板損傷の治療にあたっては、信頼性が高い専門のクリニックを受診することが何よりも大切です。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックは、膝の痛みに特化した高度な検査・治療が可能であり、今回紹介した保存療法や再生医療、集束型体外衝撃波治療のほか、ハイドロリリースや薬物療法などに対応しています。

また、いずれの治療法でも十分な効果が現れなかった場合には、外科手術による治療も可能です。

特に外科手術は身体的・心理的負担も大きく、リハビリにも多くの時間を要することから、なるべくそれ以外の治療法を選択したいという人がほとんどでしょう。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、最新の治療法を含むさまざまなプランが選択できるため、治療にあたっての不安や悩みの解消にも役立ちます。

まとめ

半月板損傷は激しいスポーツによる怪我や体重増加、加齢などさまざまな理由によって発症することが多く、症状が悪化すると激しい痛みによって歩行が不能になったり、膝の曲げ伸ばしが困難になったりすることもあります。

このような状態に陥らないようにするためにも、膝に痛みや違和感がある場合にはなるべく早めに専門のクリニックを受診しましょう。

閉経後骨粗鬆症の診断と治療

閉経後に骨粗鬆症になりやすくなるメカニズムとは?

女性は閉経を迎えると、女性ホルモンの分泌が減少します。これにより骨粗鬆症を発症しやすくなるのです。

女性ホルモンのひとつ、エストロゲンは骨の健康を保つのに深く関与しています。簡単にいうと人間の骨は、古い骨を取り壊す「破骨細胞」と、新しい骨を作る「骨芽細胞」の働きによって、常に健康な状態に保たれています。通常、エストロゲンはこの2つの細胞に作用しています。

女性ホルモンの分泌量が減ると破骨細胞の働きが盛んになり、骨芽細胞の働きが追いつかなくなってしまいます。そのため、骨量や骨密度が減って骨がスカスのカになってしまいます。この状態を「閉経後骨粗鬆症」といいます。

骨の強度が低下するため、簡単に骨折しやすくなり、場合によっては何もせずとも折れることがあります。特に高齢者の場合、さらに骨粗鬆症が悪化していくため、背骨や大腿骨を骨折することでかなり高い確率で寝たきりになるリスクが高くなるので、注意が必要な状態です。

研究データにより、骨粗鬆症により背骨や大腿骨を骨折すると寿命が短くなることがわかっています。それは、背骨が圧迫骨折を起こしたり、大腿骨を骨折したりすると、健康寿命が縮まるからです。特に骨粗鬆症により大腿骨を骨折すると、がん以上に寿命が短くなるというデータもあります。

女性が閉経後に骨粗鬆症にならないための予防方法は?

まずは、適度な運動をすることです。運動は筋肉を鍛える効果だけでなく、骨に刺激を与えて強化したり、再生を促したりする効果もあります。元々運動習慣がない方は、無理のない範囲でウォーキングやジョギングなどから始めてみましょう。慣れてきたら、これらの運動は荷重により下肢の骨に適度な物理的な刺激を与えるので、骨を強くするのに適しています。

有酸素運動に加え、筋力トレーニングを行なうと良いでしょう。腹筋や背筋などの体幹の筋力や大腿四頭筋やハムストリングスや大殿筋などを鍛えるのも良いでしょう。これはフィットネスジムでも良いですが、毎日自宅でやって頂くだけでも効果があります。ポイントは翌日もしくは翌々日に辛くない程度の筋肉痛が出る程度の負荷を与えることで、筋力は向上しやすくなります。筋力を鍛える場合は、タンパク質やビタミンの十分な摂取も大事になります。

骨に必要な栄養素を日々十分摂取することもとても大切です。特に不足しがちで、積極的に摂取したい栄養素はカルシウムと、カルシウムの吸収を助けるビタミンDになります。カルシウムは乳製品や大豆製品に多く含まれているので、積極的にとりましょう。またビタミンDは魚介類や卵、乳製品などに多く含まれています。そのほか、ビタミンK、タンパク質、ビタミンB群(B6、B12、葉酸)、マグネシウムも骨の健康を守るために必要です。

ビタミンDを増やすために、日光を浴びることも大切です。日光を浴びると体内でビタミンDの生成が促されます。そのため毎日30分程度は散歩をするなど、習慣化すると良いでしょう。ただし日焼けやシミを防止するためや、日中の外出が難しいなどで日光を浴びるのが難しい場合は、毎日魚を食べたり、サプリメントでビタミンDを摂取すると良いでしょう。

骨密度はどうやって調べるのですか?

骨密度は多くの場合整形外科で測定して判断します。閉経が近くなったら、最低年に1回は整形外科で骨密度を測定してもらうと良いでしょう。ときどき「去年測定して問題なかったらから今年は検査をしなくても大丈夫」という方がいらっしゃるのですが、女性の50代は人生で最も骨密度が急激に落ちやすい時期です。そのため閉経以降は、たとえ昨年は問題なくても、少なくとも年に1回は定期的に測定して数値を比較することが重要です。

骨密度を測定するにはいろいろな方法がありますが、できる限り大腿骨と腰椎の骨密度を測定することが大切です。これは、大腿骨や背骨の骨折が寿命に大きく関わってくるからです。骨粗鬆症の診療基準でも原則的に「大腿骨と腰椎の骨密度を測定していずれか低い方の骨密度で診断する」ように取り決められています。そのため、医療機関のホームページを確認して大腿骨と腰椎の骨密度を測ることができる医療機関を受診することが大切です。

閉経後骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療のベースは薬による治療が原則です。骨粗鬆症は女性ホルモンが閉経によって分泌量が大幅に減ることが大きな要因になるからです。現在は骨粗鬆症の新薬が数多く登場しており、病状に応じて選択できる幅が増えました。骨粗鬆症治療薬には主に以下の3つがあり、必要に応じて選択します。

1.骨吸収を抑制する薬(骨を壊す働きを抑える)

SERM(サーム)製剤、ビスフォスフォネート製剤、デノスマブ製剤など

2.骨の形成を促進する薬(骨芽細胞が骨を作る働きを促進する)

テリパラチド製剤、アバロパラチド製剤、ロモソズマブ製剤など

3.骨の材料となる薬

ビタミンD3製剤、ビタミンK2製剤、カルシウム製剤、マグネシウム製剤、ビタミンB製剤など

骨粗鬆症の治療の目的は骨密度や骨質を改善させ、骨折を予防することにあります。しかし、薬による治療だけでは骨密度が上がりにくいことも少なくなく、運動療法や食事療法などを行い、骨への物理的刺激を上げたり、骨が作られるための材料となる栄養素を十分に摂取することでより骨密度が上昇しやすくなります。

骨粗鬆症の治療効果判定

骨粗鬆症の治療は、女性ホルモンの減少に伴いほとんどの女性は避けては通れない病気であり一生治療の継続が必要な場合はよくあることです。せっかく治療を始めても、医師の指示通りに服薬を継続できないという人も少なくありません。しかし、骨粗鬆症の治療は、最低4カ月毎でないと健康保険を使って検査することができないことに加え、やはりそれくらいは検査と検査の期間をあけないと骨密度が上がったのか評価が難しいものです。「なかなか治療効果が見られない」「特に痛みなどの症状がないから治療は必要ない」など自己判断せず、あまり構え過ぎず早めに検査・治療を始めて、根気よく継続することがとても大事でになります。

薬を使わない骨粗鬆症の治療は?

確かに、骨粗鬆症と診断された方から「なるべく薬を使わずに治したい」とよく相談を受けます。よく誤解されますが、生活習慣病と呼ばれる糖尿病、高血圧、高脂血症などは、暴飲暴食や運動不足などが主な原因になるため、原因に対して食事療法や運動療法が最も大事になってきます。しかし、閉経後の女性の場合、骨粗鬆症はエストロゲンという女性ホルモンの分泌量が大幅に減ったことが主な原因となっていますので、食事療法や運動療法だけで治療するのは原則難しいと思って下さい。治療薬として、例えばSERM製剤は女性ホルモンに似た薬で骨に主に作用して骨密度が上昇しやすくなります。

編集部 「骨粗鬆症の治療と並行して歯科で治療をすると、顎の骨が壊死(顎骨壊死)する副作用が出る」という話を聞いたことがあります。本当でしょうか?

骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死

2000年初期に、歯科業界を中心に大きく騒がれた時期がありました。確かに、ビスフォスフォネート製剤やデノスマブ製剤など強力に破骨細胞を抑え込む薬は、抜歯などの歯科の外科的治療後に顎骨壊死を起こす危険性が、10万人に1人くらいですが起こる可能性があります。この確率は、歯科治療や骨粗鬆症の治療の有無に関わらず同じくらいの確率で起こり、実は大体宝くじで一等が当たる確率と同じです。すでに、「骨粗鬆症の治療は継続しながら歯科治療もしていく必要がある」という公な声明は出されていますが、未だに歯医者さんでは「この薬は危ないから飲んでいたらうちでは歯の治療はやらない」と治療を拒否されるケースが散見されます。骨粗鬆症も歯も同時に治療が必要な方は少なくありませんので、そのような方は骨粗鬆症の治療に寛容な歯医者さんを見つける必要があります。また、すべての骨粗鬆症治療薬が顎骨壊死のような副作用を引き起こすわけではありません。しかし、顎骨壊死は上記骨粗鬆症治療薬による治療中に一旦なると治りが悪いため、歯科外科治療や上記のような骨粗鬆症治療薬の開始のタイミングを調整する必要がある場合もありますので、骨粗鬆症の担当医師に相談すると良いでしょう。

最後に

女性は閉経が近くなったら必ず自分の骨密度を調べてください。日本では検査が必要な年齢なのにちゃんと検査を受けている方はたったの10%程度と非常に低い状況であり、結果的に高齢者の大腿骨や背骨の骨折を大量に招いています。大腿骨と腰椎の骨密度を最低でも毎年検査することに加え、レントゲン検査でいつの間にか骨折がないか、血液検査で破骨細胞や骨芽細胞の働きやビタミンDやカルシウム、タンパク質が不足していないかまで調べることもとても大事です。糖尿病や高脂血症などが骨粗鬆症と密接に絡むケースも多いので、必ず血液検査までトータルで行い、骨粗鬆症のリスクを測定するようにしましょう。一方女性だけでなく、男性にも骨粗鬆症は発症するので、60歳を超えたら測定する習慣をつけましょう。「糖尿病などの基礎疾患がある」「両親のどちらかが骨粗鬆症だった」などの場合には、40~50代でも定期的に検査を受けて頂くことをおすすめします。

骨粗鬆症のまとめ

基本的に骨粗鬆症は自覚症状がないため、いつの間にか発症しているものです。しかし骨粗鬆症を放置すると、将来的に大腿骨や背骨を骨折して日常生活での動作能力が大幅に下げるだけでなく、寿命が短くなります。必ず閉経が近くなったら予防として大腿骨と腰椎の骨密度を測定するとともに、食事や運動に気をつけ、予防を意識するようにしましょう。

膝の痛みを放置すると歩行困難になる恐れも!すぐに受診すべき症状とは?

膝の痛みの原因は?

膝は歩行時は平地で体重の3~4倍、階段昇降で6~7倍の負担がかかるため軟骨が擦り減ってしまいます。そのため、若い頃には何の痛みを感じなくても、加齢とともに痛みを感じる人が増えてきます。

特に、加齢に伴って多くの人が発症するのが「半月板損傷」です。また、半月板損傷が進行したことなどが原因となり、「変形性膝関節症」を発症する方はとても多くいらっしゃいます。

▶膝の再生医療にかかる費用や名医の探し方|保険適用はされる?

変形性膝関節症とは?

変形性膝関節症は、関節においてクッションの役割を果たしている軟骨が加齢とともにすり減り、痛みが生じる病気です。まずは、半月板やクッション(軟骨)がすり減り、炎症が起きて痛みが生じるようになります。

炎症により膝関節の縁に骨の棘のようなものができ、最終的には骨同士が直接ぶつかり合うようになって、関節がさらに変形してきます。

一般的に変形性膝関節症は40代くらいから発症する人が増え始めるとされていますが、スポーツや交通事故などで10代~20代に膝関節を怪我をされた方は30代前後から発症する方も少なくありません。

男女比を見ると、男性より女性の方が多く発症しています。これには、加齢に伴い女性ホルモンが減少することが関係していると考えられています。

女性ホルモンの一種であるエストロゲンは、筋肉や骨、軟骨を健康に保つ働きを担っています。しかし更年期になるとエストロゲンの分泌量が減少し、軟骨が摩耗するスピードも速くなります。そのため男性より女性の方が、変形性膝関節症になりやすいとされています。

▶膝の下が痛い人必見!原因や痛みやすい人の特徴や治療法を解説

変形性膝関節症を放置することのリスク

変形性膝関節症の症状は初期から末期まで分類されます。変形性膝関節症初期では立ち上がりや歩き始めなど、何か動作をするときに違和感や軽い痛みを感じるようになります。

しかし休めば痛みがなくなるのでこの頃はまだ、病気を自覚しない人も少なくありません。変形性膝関節症中期になると正座をしたり階段を上り下りしたりするのが困難になったりします。

ただし、初期でもひどい痛みを感じる人もいるなど個人差が大きいので注意が必要です。

変形性膝関節症が進行していくと膝の変形が目立つようになり、膝がまっすぐ伸ばせず、歩行が困難になることもあります。また、「平地を歩くのも痛い」「O脚またはX脚になる」「膝が腫れる」「歩行時に片足をひきずってしまう」「ゆっくりしか歩けない」といった症状が見られることもあります。

日本人は遺伝的にO脚の方が多く、O脚の方は変形性膝関節症が進行していくと、膝の内側にある軟骨がすり減ってしまい、よりO脚が進んでしまいます。

逆に、欧米人はX脚になりやすいのですが、日本人も少ないですがX脚で外側の軟骨が擦り減ってしまう方もいます。

変形性膝関節症の検査法

普段痛みが出る部位、膝の押して痛みがないか、関節の可動域、腫れの有無、O脚またはX脚の有無などを触診によって調べます。

また、X線(レントゲン)検査や超音波検査を行うほか、できる限りMRI検査を行うことで、軟骨や半月板、靱帯の損傷などがないか確認します。

X線検査や超音波検査だけでは、軟骨や半月板、靭帯などの傷み具合を正確に評価することが難しいため、MRI検査はできる限り撮ることをお勧めしています。

変形性膝関節症の治療

症状が軽い場合には痛み止めの内服薬を服用したり、湿布やクリームや軟膏、ゲル、湿布などの外用薬を活用して、炎症を抑えたりするのが一般的です。特に変形性関節症専用の湿布は非常に優れており、内服薬と同等の効果が期待できます。

膝の関節内にヒアルロン酸を注射したり、痛みがひどい場合にはPRP(多血小板血漿)療法や幹細胞治療のような再生医療の注射を行ったりすることもあります。

また、理学療法士のリハビリテーションを受けて筋力を向上させたり、関節の可動域や歩き方などを改善することもとても重要になってきます。

それらの保存療法でも痛みなどの症状が改善できない場合には手術を検討します。手術には半月板や滑膜に対する「関節鏡手術」、骨を切ってO脚もしくはX脚を矯正する「骨切り術」や、痛んだ関節を金属に置き替える「人工関節置換術」などがあります。

変形性膝関節症の予防

もっとも気をつけなければならないのが肥満です。通常の歩行時では体重の数倍もの負荷が膝にかかるため、体重が重くなればなるほどになればなるほど、膝に対するストレスも増大します。そのため、標準体重を維持するように摂取エネルギーのコントロールを心がけましょう。

膝に痛みがあると「痛いから動きたくない」となりがちなのですが、そうなると膝を支える筋力が落ち、体重増加を招いて、ますます痛みが悪化するという悪循環に陥ってしまいます。そのため積極的に運動することが大事。特に太ももの前面にある大腿四頭筋を鍛えるトレーニングはとても大事です。

その他には、関節の可動域を広げるストレッチや、陸上でのウォーキングのほか、水中ウォーキングやジムの自転車こぎのマシーンによる有酸素運動は膝への負担が少ないためお勧めです。可能であれば週3回以上、1回1時間できると望ましいと思います。

自分で運動を続けることも大事ですが、それ以上に重要なのが、医療機関で理学療法士による運動リハビリを行うこと。

運動リハビリでは筋力の向上や可動域の改善をめざすほか、正しい歩行のトレーニングや、自宅で行う自主トレーニングの指導も行います。

ぜひ、医療機関を選ぶ際には、理学療法士によるリハビリを行っている整形外科を選択しましょう。

最後に

膝に違和感を感じたら、できるだけ早めに膝専門の先生を訪ね、早期にMRI検査まで行うようにしましょう。初期であれば保存療法で済みますが、進行すると歩行が困難になったり手術が必要になったりすることもあります。

必ずMRI検査を行い、総合的に評価してくれる専門医を受診しましょう。また膝に痛みを感じる場合、肥満が原因となっていることも少なくありません。その場合には速やかに減量をはじめ、膝の負担を軽減することが必要です。

変形性膝関節症のまとめ

変形性膝関節症は日本人の国民病ともいわれるほど、患者数の多い疾患です。

痛みがあると「動きたくない」と引きこもりがちですが、そうなると余計に体重が増えたり、筋力が低下したりして、ますます痛みが悪化しやすくなってしまいます。

膝に違和感が見られたら、早めに専門医を受診し、早期に手を打つことが必要です。

骨粗鬆症の初期症状は気づきにくい?骨粗鬆症の原因も解説

骨粗鬆症の初期症状は気づきにくいということをご存知でしょうか?

実は、骨粗鬆症は年齢や性別に関係なく発症する可能性がありますが、初期症状は自覚しにくいと言われています。

健康な骨を保つためには、自分の骨の強度をチェックすることが重要です。

また、骨粗鬆症のリスクを減らすためには、カルシウムやビタミンDを十分に摂取することや、適度な運動をすることも推奨されます。

もし将来的に骨粗しょう症になるのが不安な場合は、早いうちに医師に相談することもおすすめです。

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

骨粗鬆症になる原因とは

骨粗鬆症は、骨の密度が低下し、骨の強度が低くなる病気です。

骨は、カルシウムやリンなどのミネラル質が豊富に含まれており、運動や食生活などの生活習慣によって形成されます。

しかし、骨粗鬆症になる原因は、様々な要因によると考えられています。

一つ目は、加齢による骨量の減少です。

年齢を重ねると、骨形成細胞と骨吸収細胞のバランスが崩れ、骨の量が減少します。

女性は更年期以降、特に骨密度の低下が進みやすく、骨粗鬆症になるリスクが高くなります。

二つ目は、栄養バランスの偏りや運動不足です。

骨を形成するためには、カルシウムやビタミンDなどの栄養素が必要です。

しかし、偏った食生活や運動不足は、骨形成に必要な栄養素の不足や骨の刺激不足を引き起こすため、骨密度の低下につながります。

三つ目は、喫煙や過剰な飲酒です。

タバコに含まれるニコチンやアルコールは、骨形成細胞の働きを妨げるため、骨密度の低下につながります。

以上のように、骨粗鬆症になる原因は、加齢や生活習慣によるものが大きく関与しているとされています。

骨粗鬆症を予防するためには、適度な運動やバランスの良い食生活、タバコやアルコールの適度な摂取などが重要となります。

【参考文献】坂本健二、骨粗鬆症の成因と予防、日本骨粗鬆症学会雑誌、2008年、Vol.7, No.1、pp.11-16。

National Osteoporosis Foundation. What Is Osteoporosis and What Causes It?

▶︎骨粗鬆症の予防対策|食べ物・運動・サプリ・薬などにわけて紹介

骨粗鬆症になりやすい人の特徴

骨粗鬆症になりやすい人の特徴には、加齢、女性であること、身長が高いこと、家族歴、喫煙、飲酒、運動不足などが挙げられます。

骨粗鬆症は、骨量が減少し、骨組織の質が低下することで起こります。

そのため、年齢が上がるほど骨粗鬆症になるリスクが高くなります。

また、女性は男性に比べて骨粗鬆症になりやすく、更年期以降の女性は特に注意が必要です。

身長が高い人も骨量が少ないため、骨粗鬆症になるリスクが高くなるとされています。

また、家族歴がある場合も骨粗鬆症になりやすくなると言われています。

喫煙や過剰な飲酒は骨量の減少に影響を与えるとされており、運動不足も骨粗鬆症の原因となることがあります。

一方、若い人でも骨粗鬆症になることがあります。

これは、若年性骨粗鬆症と呼ばれ、遺伝的な要因が関係していることが多く、ある種の疾患や薬の副作用などが原因となることもあります。

女性が骨粗鬆症になりやすい理由については、更年期以降の女性の卵巣機能の低下によって、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少することが挙げられます。

エストロゲンは、骨の形成を促進する作用があります。そのため、エストロゲンの分泌が低下することで、骨量が減少し、骨粗鬆症になりやすくなるとされています。

以上のように、骨粗鬆症になりやすい人には様々な特徴がありますが、適切な予防や治療を行うことで、骨粗鬆症の発症を予防することができます。

【参考文献】NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center.

▶︎骨粗鬆症の治療に使用される注射の一覧と効果・副作用について解説

骨粗鬆症の初期症状が気づきにくい理由

骨粗鬆症の初期症状は、非常に気づきにくいとされています。

これは、骨粗鬆症が進行していることに患者自身が気づかないためです。

骨粗鬆症は、骨の中の微小な構造が壊れ、骨密度が低下する病気です。

初期段階では、痛みや腫れなどの明確な症状が現れることが少なく、骨折してしまった場合に初めて気づくことが多いです。

さらに、骨粗鬆症は主に高齢者に発生する疾患であるため、初期症状が現れる年齢も遅いことがあります。

このため、若い人でも骨粗鬆症になることがありますが、初期症状が気づきにくいため、重症化してしまうことがあります。

また、女性は男性に比べ骨粗鬆症になりやすい傾向があります。

これは、女性は閉経後に骨密度が低下しやすく、また、女性ホルモンの減少によって骨の再生が阻害されることが原因とされています。

骨粗鬆症の初期症状が気づきにくいため、定期的な骨密度検査が重要です。

また、予防のために適度な運動や栄養バランスの良い食生活が推奨されています。

参考文献:骨粗鬆症診療ガイドライン 2011. 日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、日本整形外科学会、日本内分泌学会、日本リウマチ学会、日本産婦人科学会、日本骨代謝研究会、日本老年医学会. http://www.josteo.com/guideline/2011_guideline.html

National Osteoporosis Foundation. Osteoporosis Fast Facts. https://www.nof.org/preventing-fractures/general-facts/what-women-need-to-know/osteoporosis-fast-facts/

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

骨粗鬆症の症状セルフチェック

骨粗鬆症は、骨の量や質の低下により、骨がもろくなり、簡単に骨折を起こす病気です。

骨粗鬆症の症状は、最初の段階では特に現れないことが多く、痛みや不快感があっても、他の病気と混同されることがあります。

しかし、骨が折れやすくなるため、自然な動きで急激な痛みを感じることがあります。

また、骨粗鬆症の主な発症部位は、腰椎、大腿骨、前腕骨、肋骨などの大きな骨です。

骨粗鬆症の痛みの特徴は、急激な痛みや突然の痛み、常に痛むわけではない痛みなどがあります。

特に、腰椎の痛みは、腰痛や腰椎椎間板ヘルニアと混同されることがあります。

しかし、骨粗鬆症の場合、軽度の外傷で骨折する可能性が高いため、運動や軽い動作でも痛みを感じることがあります。

また、大腿骨や前腕骨など、骨粗鬆症の発症部位では、軽い衝撃でも骨折することがあります。

現在では、身近な医療機関で検査を気軽に受けることができます。

骨密度検査は、骨の厚さや密度を測定し、骨粗鬆症の危険性を評価する方法です。

また、健康的な生活習慣を実践することも重要です。

カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動、喫煙や過剰なアルコール摂取の避け方などが含まれます。

骨粗鬆症は、初期症状がほとんど現れないため、早期発見が重要な病気です。

【参考文献】骨粗鬆症ガイドライン作成委員会編. 骨粗鬆症診断・治療ガイドライン 2015年版 [インターネット]. 2015 [cited 2023 Feb 18].

▶︎骨粗鬆症(骨粗しょう症)はどんな検査をするの?検査方法や診断について

骨粗鬆症の悪化が招く危険性

骨粗鬆症は、骨の質が低下し、骨折や脊椎変形などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。

特に高齢者や女性、閉経後の女性に多く発症するため、年齢とともに悪化する傾向があります。

骨粗鬆症の悪化は、骨密度の低下により、骨折のリスクが高まることが最も深刻な問題です。

特に、骨折の多くは転倒などの軽度な外傷で発生するため、日常生活においても注意が必要です。

また、骨粗鬆症による脊椎変形は、身長の低下や背中の痛み、歩行困難などの症状を引き起こすことがあります。

重症化すると胸部や腹部の圧迫などの問題を引き起こすことがあり、生命予後にも関わる可能性があります。

さらに、骨粗鬆症による骨折や脊椎変形の治療は、入院や手術を必要とする場合があり、高い医療費やリハビリテーション期間が必要になることもあります。

そのため、骨粗鬆症の悪化を予防することが重要です。

骨粗鬆症の悪化を予防するためには、適切な運動やカルシウム・ビタミンDの摂取、禁煙、適度なアルコール摂取などが推奨されています。

また、骨粗鬆症のリスクを把握し、早期に検査・治療を行うことも重要です。

参考文献:NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center. (2022). What is Osteoporosis?

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. (2021). Osteoporosis.

▶︎骨粗鬆症の治療に使用される注射の一覧と効果・副作用について解説

骨粗鬆症にならないための予防について

骨粗鬆症の予防には、適切な栄養素の摂取や運動などが重要です。

カルシウム、ビタミンD、たんぱく質などの栄養素を十分に摂取することで、骨密度を維持することができます。

また、筋肉を鍛える運動も骨粗鬆症の予防につながります。

ウォーキング、ジョギング、筋トレなど、自分に合った運動を続けることが大切です。

さらに、タバコやアルコールの過剰摂取は骨粗鬆症のリスクを高めるため、控えることが望ましいです。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関連記事では、骨粗鬆症の予防について食べ物、運動、サプリメント、薬剤などの項目に分けて紹介されています。

たとえば、カルシウムを多く含む食品として、乳製品や海藻、小魚などが紹介されています。

また、ビタミンDは太陽光によって合成されますが、日光に当たる機会が少ない場合は、サプリメントの摂取が必要とされます。運動については、自宅で簡単に行える筋トレの方法が紹介されています。

さらに、骨粗鬆症の治療薬には、骨を強くする効果があるものがありますが、医師の指導のもとでの使用が必要です。

参考文献:食品・栄養学会. 骨粗鬆症予防のための食事と栄養素の摂取 (2018).

International Osteoporosis Foundation. Exercise for Strong Bones (2021).

▶︎骨粗鬆症の予防対策|食べ物・運動・サプリ・薬などにわけて紹介

参考記事:高齢者に多い骨折の部位を解説|治癒期間や手術ができない場合について|西春内科・在宅クリニック

骨粗鬆症の検査や治療は?

骨粗鬆症の検査や治療については、検査から治療まで様々な方法があります。

まず、骨粗鬆症の検査方法には、骨密度測定があります。

骨密度測定は、X線を使って腰椎と大腿骨の骨密度を測定する検査で、骨粗鬆症の診断には非常に重要な検査となります。

その他、骨質を測定する検査もございます。

また、骨粗鬆症の治療方法には、薬物療法や運動療法、栄養療法があります。

薬物療法には、骨を強くする効果のある薬があります。

運動療法には、骨に刺激を与えることで骨量を増やす効果があります。

栄養療法には、カルシウムやビタミンDを積極的に摂取することが大切です。

また、骨粗鬆症の治療には、予防が非常に重要です。

若いうちから適度な運動を行い、カルシウムやビタミンDを含む食品を積極的に摂取することで、骨粗鬆症の発症を予防することができます。

骨粗鬆症については早期発見が重要であり、骨粗鬆症のリスクがある人は、定期的な健康診断や骨密度測定を受けることをお勧めします。

参考文献:骨粗鬆症の診断と治療 (日本整形外科学会)

骨粗鬆症の治療 (日本内科学会)

骨粗鬆症の診断と治療ガイドライン 2015 (日本骨代謝学会)

骨粗鬆症 (厚生労働省)

骨粗鬆症の検査と治療 (順天堂大学医学部附属順天堂医院)

▶︎骨粗鬆症の治療に使用される注射の一覧と効果・副作用について解説

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックは骨粗鬆症の治療に特化した専門外来を設置

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、骨粗鬆症の治療に特化した専門外来を設置しています。

これは、骨粗鬆症に関する診断や治療について豊富な知識や経験を持つ医師が、患者さん一人ひとりの状態に応じた最適な治療を提供するために設けられたものです。

専門外来では、骨密度測定や骨質検査や血液検査など、骨粗鬆症の診断に必要な検査が受けられます。

また、薬物療法や運動療法、栄養指導など、骨粗鬆症の治療に必要な多彩な治療法が提供されています。

患者さんは、骨粗鬆症についての不安や疑問を専門医に相談することができるため、より安心して治療に臨むことができます。

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

テレビ取材を受けた骨粗鬆症診療とは?

骨粗鬆症の診療でイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックがテレビによる取材を受けた時の動画です。

映像やナレーション、テロップ等を使ったわかりやすい解説となっておりますので、こちらもぜひご覧ください。

まとめ

骨粗鬆症は、骨の密度が低下して弱くなり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症になると、軽い衝撃や転倒でも骨折することがあり、高齢者や女性に多く見られますが、若い人でも発症することがあります。

また、初期症状がなかなか気づきにくいため、注意が必要です。|イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック

骨粗鬆症になりやすい人には、高齢者や女性、痩せ型の人、過剰なアルコール摂取、タバコの喫煙、運動不足などが挙げられます。

初期症状としては、腰痛や腰の可動域の制限、身長の低下、背中の痛みなどがありますが、これらは軽度であるため、気づきにくいことがあります。

骨粗鬆症の検査方法としては、骨密度測定があります。

治療方法としては、骨を強くする薬や栄養補助食品、運動、食事改善などがあります。

また、骨折が起きた場合は、手術が必要な場合もあります。

骨粗鬆症の予防には、適度な運動やカルシウムやビタミンDを含む食事、タバコや過剰なアルコールの摂取を控えることが大切です。

特に、カルシウムは骨の形成に必要な栄養素であり、牛乳や乳製品、小魚などが良いとされています。

骨粗鬆症は、初期症状が気づきにくく、骨折のリスクが高いため、注意が必要です。

定期的な健康診断や適切な予防、早期発見と治療が大切です。

骨粗鬆症の予防対策|食べ物・運動・サプリ・薬などにわけて紹介

骨粗鬆症は、高齢者の方々に多く見られる、骨がもろくなっていく病気です。

転倒や骨折につながる可能性が高くなります。

しかし、適切な予防方法を取ることで、骨粗鬆症を予防することができます。

骨粗鬆症は、放置しておくと寝たきりの原因になることもあるため、適切な予防策を行うことが重要です。

本記事では、骨粗鬆症を予防すべき人の特徴や予防方法について詳しく解説しています。

定期的な健康診断や、医師の指導を受けながら、健康的な生活習慣を心がけ骨粗鬆症を予防していきましょう。

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

骨粗鬆症の予防をすべき人の特徴

骨粗鬆症の予防をすべき人には、以下のような特徴があります。

- 高齢者

- 女性

- 小柄な体型の人

- 運動不足な人

- 栄養バランスが偏った食生活をしている人

これらの特徴について詳しく解説しましょう。

高齢者

加齢によって骨密度が低下し、骨粗鬆症になりやすくなります。

女性

女性は、更年期以降のホルモンバランスの変化によって骨密度が低下しやすくなります。

男性に比べて骨粗鬆症になりやすい傾向があります。

小柄な体型の人

小柄な体型の人は、骨量が少ないため、骨粗鬆症になりやすい傾向があります。

運動不足な人

運動不足な人は、骨に刺激を与えることができず、骨量が減少しやすくなります。

栄養バランスが偏った食生活をしている人

カルシウムやビタミンDなどの栄養素が不足すると、骨の形成が妨げられ骨粗鬆症になりやすくなります。

以上のような特徴を持つ人は、予防のために、適度な運動やバランスの良い食生活を心がけることが重要です。

予防策としては、適度な運動やバランスの良い食生活が挙げられます。

例えば、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を行うことで、骨に刺激を与えることができます。

また、カルシウムやビタミンDなどの栄養素を含む食品を積極的に摂取することも大切です。

さらに、医師の指導の下で、適切な薬物療法を受けることも予防策の一つです。

骨粗鬆症の治療薬は、骨の形成を促進する薬や骨吸収を抑制する薬があります。

高齢者や骨粗鬆症になりやすい人は、自分自身の骨密度を把握し、予防策を実践することが重要です。

予防が遅れた場合は、骨折などの合併症を引き起こすことがありますので、早期発見・早期治療が必要です。

参考文献:National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Osteoporosis: Peak Bone Mass in Women. [Online] [Cited: 16 February 2023.] https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis/peak-bone-mass-women.

U.S. Department of Health & Human Services. Bone Health: What You Need to Know. [Online] [Cited: 16 February 2023.] https://www.nia.nih.gov/health/bone-health-what-you-need-know.

International Osteoporosis Foundation. Risk Factors. [Online] [Cited: 16 February 2023.] https://www.osteoporosis.foundation/health-care-professionals/risk-factors.

関連記事:骨粗鬆症の初期症状は気づきにくい?|骨粗鬆症の原因も解説

骨粗鬆症の予防対策①:食事

骨粗鬆症の予防には、適度な運動や栄養バランスの良い食事が重要です。

以下などの栄養素を含む食品をバランスよく摂取することが、骨密度の維持や増加につながります。

- カルシウム

- ビタミンD

- タンパク質

- マグネシウム

- 亜鉛

ここでは、骨粗鬆症の予防に効果的な食べ物と料理の例を紹介しましょう。

カルシウムを含む食品

カルシウムは骨の主要な構成要素であり、骨粗鬆症の予防には欠かせません。

乳製品や豆腐、小魚などが良いカルシウムの源となります。

【料理】

- 牛乳や豆乳を使ったスムージーやプリン

- チーズやヨーグルトを使ったサラダやデザート

ビタミンDを含む食品

ビタミンDは、カルシウムの吸収や利用に必要な栄養素です。

日光浴やサプリメントを摂取することも効果的ですが、ビタミンDを多く含む食品を摂取することも大切です。

【料理】

- サーモンやマグロなどの脂肪の多い魚料理

- 卵黄を使ったスクランブルエッグやオムレツ

タンパク質を含む食品

タンパク質は、骨の主要な構成要素であるコラーゲンの合成に必要な栄養素です。

肉や魚、豆腐などがタンパク質の源となります。

【料理】

- 豚肉や鶏肉を使った煮物や焼き物

- 豆腐を使ったサラダや鍋料理

マグネシウムを含む食品

マグネシウムは、骨の強化に必要な栄養素であり、緑黄色野菜や果物、ナッツ類などが豊富なマグネシウムの源となります。

【料理】

- ほうれん草やアボカドを使ったサラダ

- アーモンドやピスタチオを使ったスナック

骨粗鬆症の予防には、適切な栄養素をバランスよく摂取することが重要です。

カルシウムやビタミンDをはじめとする栄養素が不足すると、骨の形成や維持が困難になり、骨粗鬆症のリスクが高まります。

カルシウムは、主に以下などに含まれています。

- 牛乳

- 乳製品

- 魚介類

- 緑黄色野菜

- 豆類

ビタミンDは、主に以下などに含まれています。

- 魚介類

- 卵黄

特に、日本人はビタミンDが不足しやすい傾向にあるため、サプリメントの摂取も検討されます。

また、骨粗鬆症予防には、たんぱく質も重要な栄養素の一つです。

以下などの食材にたんぱく質が多く含まれます。

- 魚

- 肉

- 豆類

- 大豆製品

- 卵

食事だけでなく、適度な運動も骨粗鬆症予防には重要です。

有酸素運動や筋トレ、ウォーキングなどがおすすめです。

総じて、バランスのとれた食事と運動の習慣を身につけることが、骨粗鬆症の予防につながると言えます。

【参考文献】”Diet and osteoporosis prevention” – International Journal of Environmental Research and Public Health

“Dietary and Lifestyle Interventions for Preventing Osteoporosis in High-Risk Groups” – Nutrients

“Osteoporosis and nutrition” – Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism

“The Role of Nutrition in Osteoporosis Prevention and Management” – Orthopaedic Nursing Journa

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

骨粗鬆症の予防対策②:運動

運動は、骨粗鬆症の予防に非常に効果的であるとされています。

運動によって、骨密度が増加し、骨の強度が向上するため、骨折のリスクを減らすことができます。

具体的には、有酸素運動や重量運動がおすすめです。

有酸素運動には、以下などが挙げられます。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- サイクリング

重量運動には、以下などがあります。

- ウエイトトレーニング

- 筋力トレーニング

- ヨガ

重量運動は、筋肉を増やすことで、骨に負荷をかけることができ、骨の強度を向上させます。

ただし、運動を行う際には、無理をしないことが大切になります。

運動の強度や時間を徐々に増やし、自分に合った運動を選ぶことが重要です。

また、運動を行う前には、必ず適切なストレッチやウォーミングアップを行い、ケガを防止しましょう。

その他、階段を使ってエレベーターを避けたり、庭仕事や掃除などで身体を動かすといった日常生活での動作も、骨粗鬆症の予防につながります。

参考文献:Bonaiuti D, Arioli G, Franchignoni F. Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(2):CD000333. doi: 10.1002/14651858.CD000333

Martyn-St James M, Carroll S. Meta-analysis of walking for preservation of bone mineral density in postmenopausal women. Bone. 2008;43(3):521-531. doi: 10.1016/j.bone.2008.05.012

Saunders TJ, Gray CE, Poitras VJ, et al. Compendium of physical activities: a second update of codes and MET values. Med Sci Sports Exerc. 2018;51(5):1046-1057. doi: 10.1249/MSS.0000000000001530

Exercise and osteoporosis: A guide to prevention and treatment. National Osteoporosis Foundation. https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2019/12/Exercise-and-Osteoporosis-Updated-12.19.2019.pdf. Accessed February 16, 2023.

参考記事:骨粗鬆症の薬が危険といわれる理由|副作用や注射治療について解説:横浜内科・在宅クリニック

参考記事:【高齢者に多い骨折】骨粗しょう症とは?薬を飲みたくない人向けの予防法や治療法はある?|西春内科・在宅クリニック

骨粗鬆症の予防対策③:予防薬

骨粗鬆症の対策としての薬には、骨を強くする効果があるものや、骨の吸収を抑制する効果があるものがあります。

以下では、代表的な薬の効果や種類、適応症、副作用について説明します。

骨を強くする薬

骨を強くする薬としては、ビタミンDやカルシウム補充剤があります。

ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進する働きがあり、カルシウムは骨を構成するために必要な栄養素です。

このため、ビタミンDとカルシウムを一緒に摂取することで、骨を強くすることができます。

ただし、カルシウムの過剰摂取は腎臓石の原因となることがあるため、摂取量には注意が必要です。

骨の吸収を抑制する薬

骨の吸収を抑制する薬としては、ビスホスホネート系薬剤やRANKL阻害剤があります。

・ビスホスホネート系薬剤

ビスホスホネート系薬剤は、骨の吸収を抑制することで骨量を増やす薬です。

具体的には、アレンドロネート、リセドロネート、ゾレドロネートなどがあります。

適応症としては、閉経後の骨粗鬆症、ステロイド性骨粗鬆症、男性の骨粗鬆症などが挙げられます。

副作用としては、消化器症状(胃痛、下痢など)、筋肉痛、頭痛、骨折などがあります。

・RANKL阻害剤

RANKL阻害剤は、骨吸収細胞の働きを抑制することで骨量を増やす薬です。

具体的には、デノスマブがあります。

適応症としては、閉経後の骨粗鬆症、ステロイド性骨粗鬆症などが挙げられます。

ビスホスホネートよりもより強い骨密度上昇効果が期待できます。

これらの骨粗鬆症治療薬には副作用があるため注意が必要です。

ビスホスホネートには、食道炎や胃腸障害、顎骨壊死などが報告されています。

また、デノスマブには、腎機能低下や骨折、感染症などが報告されています。

SERM製剤は、選択的エストロゲン受容体モジュレーターの略称で、エストロゲンに似た作用を持ち、骨密度を増やす作用があります。

一方で、乳がんリスクを増加させる可能性があるため、乳がんのリスクが高い人には推奨されません。

テリパラチド製剤は、副甲状腺ホルモン(PTH)の一種であるテリパラチドを主成分とする注射剤です。

骨形成を促進し、骨量を増やす作用があります。

通常、2年間の使用が勧められています。

ロモソズマブ製剤は、骨吸収を抑制するモノクローナル抗体です。

1年に1回、注射として使用されます。

2023年2月時点で国内で発売されている骨粗鬆症治療薬の中では最も骨密度上昇効果のある薬です。

骨粗鬆症の予防薬は、主に骨密度が低下している高齢者や骨折リスクが高い人に使用されます。

予防薬の使用には、医師による診断と処方が必要です。

また、予防薬の使用は、運動や栄養バランスの改善、生活習慣の改善などの予防策と併用することが大切です。

【参考文献】日本骨代謝学会. 骨粗鬆症治療ガイドライン2015. https://www.jbmr.or.jp/guideline/pdf/JBMR_guideline_2015.pdf

Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, et al. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int. 2014;25(10):2359-2381. doi:10.1007/s00198-014-2794-2

青山 均,川島 毅,小宮 晃,他. 骨代謝に関する基礎的知見とその臨床応用について. 日本整形外科学会雑誌, 2015; 89(2): 67-74.

関連記事:骨粗鬆症の治療に使用される注射の一覧と効果・副作用について解説

サプリは骨粗鬆症の予防に効果はある?

骨粗鬆症の予防には、適切な食事や運動が重要ですが、サプリメントを摂取することも考えられます。

以下では、骨粗鬆症の予防に効果的なとされるサプリメントについて紹介します。

カルシウム

骨を作るために必要な栄養素であるカルシウムは、サプリメントで摂取することができます。

ただし、カルシウムを摂り過ぎると腎臓に負担をかけたり、心血管系の問題を引き起こすことがあるため、摂取量には注意が必要です。

ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける働きがあります。

日光浴や食事から摂取することができますが、サプリメントでの摂取も一般的です。

サプリメントの複合剤

カルシウムやビタミンD以外にも、マグネシウム、亜鉛、鉄、ビタミンKなど、骨に必要な栄養素を含む複合サプリメントも販売されています。

ただし、個人差があるため、自分に合ったサプリメントを選ぶことが重要です。

しかしながら、サプリメントだけで骨粗鬆症を予防することはできず、食事や運動と併用することが必要です。

また、サプリメントを過剰に摂取することは、健康に悪影響を与える可能性があるため、適切な摂取量を守もって摂取しましょう。

【参考文献】

National Osteoporosis Foundation. (2021). Calcium and Vitamin D. https://www.nof.org/patients/treatment/calciumvitamin-d/

Office of Dietary Supplements. (2021). Vitamin D. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-Consumer/

Harvard Health Publishing. (2018). Calcium and calcium supplements: Achieving the right balance. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/calcium-and-calcium-supplements-achieving-the-right-balance

Weaver, C. M., Alexander, D. D., Boushey, C. J., Dawson-Hughes, B., Lappe, J. M., LeBoff, M. S., Liu, S., Looker, A. C., Wallace, T. C., & Wang, D. D. (2016). Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporosis

関連記事:骨粗鬆症(骨粗しょう症)はどんな検査をするの?検査方法や診断について

骨粗鬆症の予防を怠るとどんなリスクがあるのか

骨粗鬆症は、骨密度が低下することで骨の強度が低下する疾患であり、骨折リスクが高くなります。

高齢者や女性、閉経後の女性などは、骨粗鬆症になるリスクが特に高く、骨折につながる可能性も高くなるのです。

例えば、股関節の骨折は、生活の質を大幅に低下させる可能性があります。

骨粗鬆症による骨折は、治療やリハビリに時間がかかることが多く、合併症や死亡率も高くなることが報告されています。

また、骨粗鬆症による骨折は、精神的にも影響を与えることがあるので注意が必要です。

骨折後、身体的制限や依存度が増加するため、自立した日常生活を送ることができなくなる可能性もあります。

したがって、適度な運動、カルシウムやビタミンDを含む食事、タバコやアルコールの適量摂取の制限などが効果的な予防が重要となります。

骨粗鬆症や骨折のリスクを避けるためにも予防をして健康的な生活を維持していきましょう。

【参考文献】National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Osteoporosis: overview. https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis#tab-overview. Accessed January 20, 2023.

高齢者のための骨粗鬆症予防ガイドライン作成委員会. 高齢者のための骨粗鬆症予防ガイドライン. 日本老年医学会雑誌. 2016;53(2):143-207.

骨粗鬆症予防・治療の指針2015. 日本骨代謝学会. https://www.jbmr.or.jp/guideline/pdf/JBMR_Guideline2015.pdf. Accessed January 20, 2023.

関連記事:骨粗鬆症の治療に使用される注射の一覧と効果・副作用について解説

もし骨粗鬆症になったときは

骨粗鬆症になった場合、病院で検査を受け、適切な治療を受けることが重要です。

病院の検査では、骨密度測定と呼ばれる検査を行い、骨の強度や骨粗鬆症の程度を確認します。

骨密度が低い場合、医師は治療方針を決定し、適切な薬物治療や運動療法を勧めることがあります。

また、骨粗鬆症の治療には、多くの薬物治療法があります。

ビスホスホネート製剤やデノスマブ製剤などの薬物は、骨を強化するために使用される薬剤です。

テリパラチド製剤は、骨の形成を促進するために使用され、SERM製剤は、骨を強化しながら、エストロゲンが持つ他の効果を防止するために使用されます。

また、ロモソズマブ製剤は、骨粗鬆症の進行を遅らせるために使用されます。

骨粗鬆症には薬物治療のみでなく、適切な運動も大切です。

適切な運動療法は、骨密度の減少を防止し、骨量を増やすために効果的です。

運動療法の例としては、有酸素運動や抵抗運動、バランス運動などがあります。

以上のように、骨粗鬆症の予防や治療には、食事、運動、薬物治療などを組み合わせて行うことが大切です。

早期の発見と適切な治療は、重大な合併症を防ぐためにも重要になるため、定期的な診察や検査を受けるようにしましょう。

参考文献:Mayo Clinic. Osteoporosis. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968

National Osteoporosis Foundation. Osteoporosis Fast Facts. https://www.nof.org/preventing-fractures/general-facts/osteoporosis-fast-facts/

関連記事:骨粗鬆症(骨粗しょう症)はどんな検査をするの?検査方法や診断について

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックは骨粗鬆症の治療に特化した専門外来を設置

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、骨粗鬆症の治療に特化した専門外来を設置しています。

骨粗鬆症に関する診断や治療について豊富な知識や経験を持つ医師が、患者さん一人ひとりの状態に応じた最適な治療を提供するために設けられました。

専門外来では、骨密度測定や骨質検査や血液検査など、骨粗鬆症の診断に必要な検査が受けられます。

また、薬物療法や運動療法、栄養指導など、骨粗鬆症の治療に必要な多彩な治療法を提案することが可能です。

骨粗鬆症についての不安や疑問を専門医に相談することができます。

安心して治療に臨むためにもぜひお気軽にご相談ください。

▶︎イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの骨粗鬆症専門外来はこちら

テレビ取材を受けた骨粗鬆症診療とは?

骨粗鬆症の診療でイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックがテレビによる取材を受けた時の動画です。

映像やナレーション、テロップ等を使ったわかりやすい解説となっておりますので、こちらもぜひご覧ください。

まとめ

骨粗鬆症の予防、治療、リスクについて説明しています。

骨粗鬆症は、特に女性に多く、加齢や栄養不良、運動不足などがリスクファクターとなっています。

予防としては、カルシウムやビタミンDを含む食品や運動が効果的です。

治療には、薬物療法や注射療法、手術療法などがあります。

骨粗鬆症を放置すると、骨折や身体機能の低下などのリスクが高まります。

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックでは、骨粗鬆症の治療に特化した専門外来があるため、安心してお気軽にご相談ください。