半月板損傷でやってはいけないこととは?注意点や放置した場合のリスクについて解説

※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。

半月板損傷が疑われる場合にやってはいけないことは、膝に大きな負担がかかる姿勢や動作、激しい運動、不適切な靴の着用などが挙げられます。

膝の痛みを伴う疾患にはさまざまなものがありますが、半月板損傷もそのうちのひとつです。

膝に違和感や痛みがある場合、日常生活の些細な動作が原因で症状を悪化させるおそれもあります。

本記事では、半月板損傷が疑われる場合、やってはいけないことや治療をせず放置しておいた場合のリスクについて詳しく解説します。

◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆

Contents

半月板損傷でやってはいけないこととは?

半月板損傷によって膝に痛みがある場合、状況を悪化させないためにも日常生活のさまざまな動作に注意する必要があります。

半月板損傷のときにやってはいけないことをいくつかご紹介しましょう。

膝に負荷のかかる体勢

半月板損傷では、膝に強い負荷がかかる体勢を避けることが重要です。

特に、しゃがみ込む姿勢や正座は膝関節に大きな圧力がかかり、損傷の悪化を招くおそれがあります。

また、急な方向転換やひねる動作、内股での歩行も半月板に大きな負担をかけるため、日常のさまざまな場面において膝の動きに注意しながら生活することが大切です。

階段の上り下り体勢

階段の上り下りは、膝関節に繰り返し衝撃を与えるため、痛みや炎症の悪化を引き起こす可能性が高まります。

特に、階段を下る際は膝への負荷が大きくなるため、できるだけエレベーターやエスカレーターを利用するようにしましょう。

どうしても階段を利用せざるを得ないときには、手すりを使って体重を分散させたり、できるだけ膝を伸ばした状態で動くようにすると負担を軽減できます。

体重過多

膝が痛いからといって極端に運動量が減ると、体重が増え膝関節への負荷も増していきます。

特に歩行や階段の上り下りをする時には、体重の数倍の負荷が膝にかかるため、適正体重を維持することが大切です。

無理のない範囲で食事管理や運動を取り入れ、膝への負担を減らしましょう。

運動は軽めのウォーキングや水泳、サイクリング、上半身の筋力トレーニングなど、膝への負担が少ないメニューを取り入れると良いでしょう。

激しい運動

ランニングやジャンプを伴うスポーツは、半月板へのダメージを悪化させる原因になります。

特に、バスケットボールやサッカーなどの急激な動きが必要なスポーツは避けるべきです。

代わりに、負担の少ない水中ウォーキングやエルゴメーターなどの運動を取り入れることで、膝の負担を抑えつつ筋力を維持できます。

不適切な靴の着用

サイズが合わないブカブカの靴や、クッション性のない硬い靴、ヒールの高い靴などを履くと膝に余計な負担がかかり半月板損傷を悪化させる可能性があります。

特にハイヒールは膝の関節に負担をかけるため、半月板損傷がある場合は避けた方がよいでしょう。

衝撃を吸収できるスニーカーや、ビジネスシューズの場合には膝に優しいインソールを使用するのがおすすめです。

関連記事:半月板損傷の症状チェック|初期症状や変形性膝関節症との違いは?

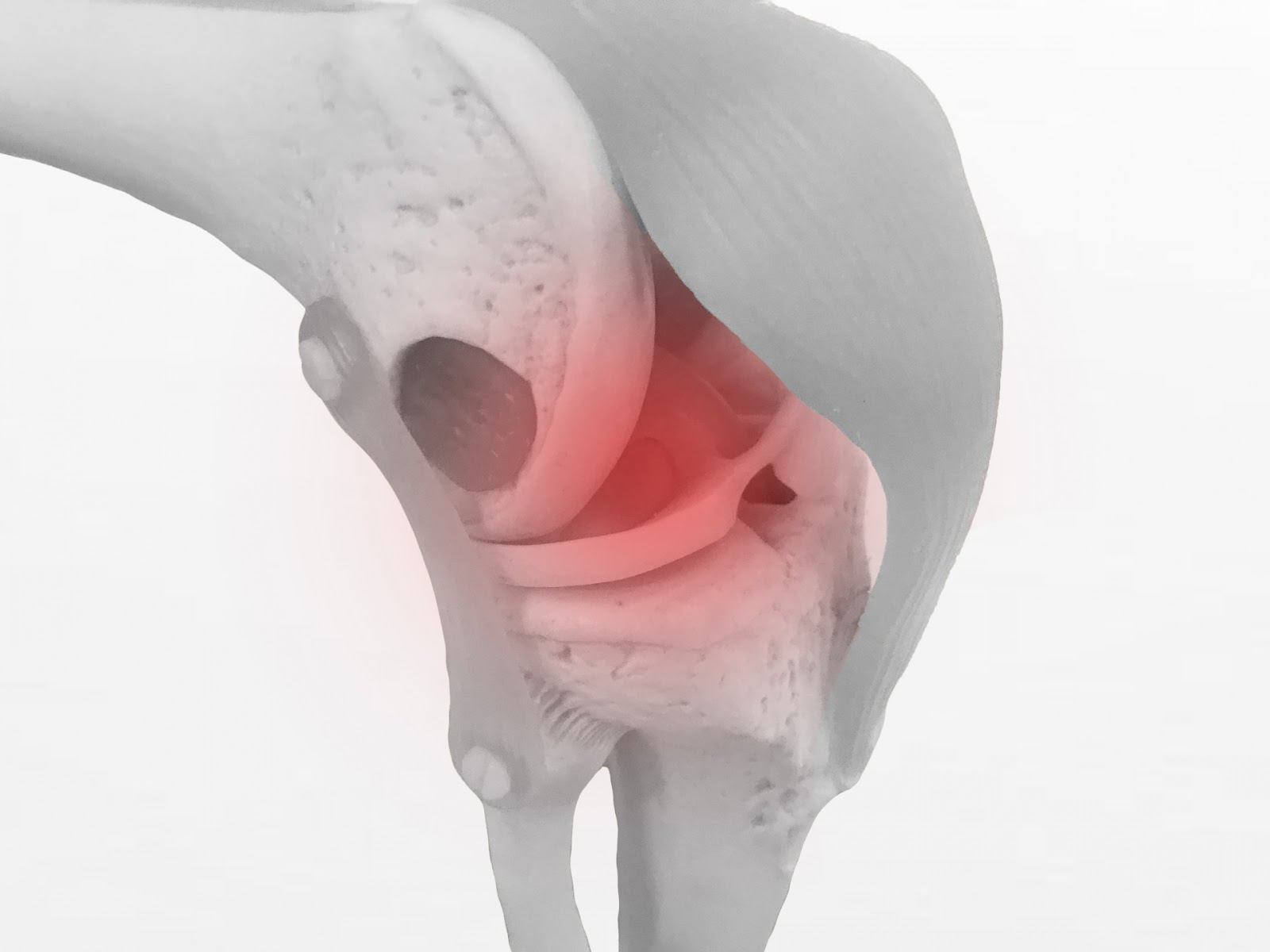

半月板損傷の主な症状

膝に違和感や痛みがあったとしても、それが半月板損傷なのか判断が難しいものです。

正確な診断には検査が必要ですが、半月板を損傷した際に現れる代表的な症状をいくつかご紹介しましょう。

ロッキングや膝の引っかかり感

半月板を損傷すると、スムーズに膝が動かず引っかかるような感覚が生じることがあります。

はじめのうちは膝に軽い膝の痛み程度の症状の場合も多いですが、やがて膝を曲げたり伸ばしたりする際に、途中で動かなくなる「ロッキング」とよばれる症状を引き起こすことがあります。

ロッキングは損傷した半月板の一部が関節内で引っかかることが原因で起こり、膝に激痛が走る場合も少なくありません。

ロッキングが頻繁に起こる場合、日常生活に大きな支障をきたすため早めの治療が必要です。

階段や下り坂で強まる痛みと腫れ

膝関節は階段を下りるときや、下り坂を歩く際に大きな負荷がかかるため、半月板を損傷すると強い痛みを伴います。

膝を曲げた時と伸ばす時のどちらでも痛みは出る場合がありますが、半月板損傷の部位によってどのような動作で痛みが出るかは変わってきます。

また、半月板損傷による炎症が進行すると慢性的に膝に水がたまり、腫れやすくなり、動かすたびに痛みを伴うこともあります。

歩行時の痛み

半月板の損傷度合いが大きい場合、階段や坂道だけでなく平坦な道の歩行時にも痛みを感じることが多くなります。

特に、長時間歩いた後や、凸凹のある道を歩いた際に痛みが増すことが珍しくありません。

初期の段階では軽い違和感程度であったとしても、症状が進行すると普通の歩行が難しくなることもあります。

膝に水が溜まる

半月板損傷によって関節内で炎症が起こると、過剰に分泌された関節液が関節内に溜まることがあります。

いわゆる「膝に水が溜まった」状態のことで、初期の段階では圧迫感や違和感を覚える程度ですが、やがて膝が腫れて動かしにくくなります。

さらに病状が進行していくと、強い痛みとともに関節の可動域が制限され、日常生活にもさまざまな支障をきたすおそれがあります。

熱感やこわばり

炎症が強い場合、膝に熱を持つため触ると温かく感じることがあります。

また、朝起きたときや長時間同じ姿勢を続けた際に膝のこわばりを感じ、動かしづらくなることもあります。

半月板損傷の治療・理学療法士のリハビリにおける注意点

半月板は自然治癒が難しい部位とされており、適切な治療を行わずにいると重症化するおそれがあります。

一般的な治療法としては保存療法と手術療法がありますが、このうち保存療法は長期間にわたる理学療法士のリハビリが必須です。

膝の治療は非常にデリケートであり、負荷のかけ方や無理な動作をすると損傷が悪化する可能性もあり、膝の治療に慣れた理学療法士の施術を受ける必要があります。

一方、手術療法には部分切除と縫合術があり、縫合術のほうが半月板を温存できるため将来的に変形性膝関節症になりにくいというメリットがあります。

そのため、縫合術の選択が理想的といえますが、中年以降の場合は半月板を縫合しても損傷部位がくっつきにくく、思うような成果が得られないこともありますが、その場合は再生医療や集束型体外衝撃波などの治療法があります。

このように、損傷の程度や年齢などによっても最適な治療法は異なるため、まずは医師や理学療法士などの専門医に相談することが大切です。

半月板損傷を放置した場合のリスク

半月板を損傷した際には早い段階で治療を行う必要があり、これを放置していると重症化を招きます。

治療をしないことで具体的にどういったリスクが考えられるのかご紹介しましょう。

痛みや水が溜まる、軟骨損傷など症状悪化

半月板損傷を治療しないまま放置していると、損傷部位が徐々に悪化し痛みや腫れが頻繁に起こるようになります。

炎症が続くことで関節内に水(関節液)が溜まりやすくなり、膝の圧迫感や可動域の制限も強くなっていきます。

半月板は本来、膝関節の衝撃を和らげたり円滑な動きをサポートする役割を担っていますが、損傷によってこれらの役割が果たせなくなると、軟骨への負担が増加し軟骨が損傷していく可能性が高まります。

変形性膝関節症の発症と人工関節の置換リスク

膝関節にある軟骨がすり減っていった場合、変形性膝関節症を発症するリスクが高まります。

変形性膝関節症を発症すると膝に強い痛みを感じるほか、椅子からの立ち上がりや歩行、階段の上り下りが困難になるケースも少なくありません。

初期の変形性膝関節症であれば保存療法で痛みは軽減する可能性もありますが、重症化すると最終的には膝を金属に入れ替える手術(人工関節置換術)が必要になることもあります。

膝がぐらつきやすくなる

半月板損傷によって膝関節の安定性を保てなくなり、治療をしないまま放置した場合、膝のぐらつきや不安定感を覚えるようになります。

歩行や階段の上り下り、椅子から立ち上がる際など、ちょっとした動作で膝のバランスが崩れ、転倒しやすくなります。その結果、さらなる膝の損傷を引き起こす可能性も高まるのです。

関連記事:半月板損傷を早く治す方法や症状が改善するリハビリについて解説

半月板損傷の治療方法

半月板損傷の治療にはどういった方法があるのでしょうか。代表的な治療法を4つご紹介します。

保存療法

軽度の半月板損傷では、手術をせずに保存療法を選択することが一般的です。

具体的には安静にすることはもちろん、痛みと炎症を抑えるための薬物療法、理学療法士の施術、温熱療法や装具の装着などが挙げられます。

また、外傷によって膝を痛めた場合には、急性の炎症を抑えるための応急処置としてアイシングも多少有効です。

特に、膝周りの筋力を強化し関節の安定性を高めるためにも理学療法士の施術は必須ですが、誤った方法で行うと悪化するおそれもあるため、膝に詳しい理学療法士の指導が必須です。

手術療法

損傷の程度が大きく保存療法での改善が見込まれない場合には手術療法が検討されます。

先述の通り、部分切除または縫合の2つの選択肢がありますが、半月板の切除は長期的に関節の負担を増やし、変形性膝関節症のリスクを高めるため推奨されていません。

関節鏡を使い、損傷した部位を縫合する関節鏡下半月板縫合術は患者様への負担も少なく、半月板を温存できるため優先的に検討されます。

ただし縫合術の場合は術後に松葉杖を長期間使用しないといけないことや、中年以降の半月板損傷は変性断裂のため縫合してもくっつきにくい問題があります。

集束型体外衝撃波治療

近年注目されている保存療法のひとつに体外衝撃波治療があります。

特殊な衝撃波を患部に照射し組織の修復を促進する治療法で、集束型と拡散型の2タイプがあります。

半月板損傷の治療ではよりエネルギー波の強力な集束型衝撃波が選択されることが多く、手術をせずに痛みの軽減や回復を目指す方法として薬物療法やリハビリテーションと組み合わせて使用されることがあります。

再生医療

再生医療とは、患者様自身から抽出した幹細胞を培養する幹細胞治療や、血液から血小板を抽出濃縮するPRP療法などは、再び体内に注入することで組織の修復・再生を図る最新の治療法です。

一口に再生医療といってもさまざまな種類があり、保険の適用外となるケースが多いことから、医師と相談しながら慎重に検討する必要があります。

幹細胞治療

多様な細胞に分化し組織の修復・再生を図る幹細胞を培養し、膝関節に注入することで軟骨や半月板の損傷の修復を促します。

PRP(多血小板血漿)療法

PRP(多血小板血漿)療法とは、血液内の成長因子を含む血小板を抽出し、再び関節内に注入する治療法です。

炎症を抑え、損傷した半月板や軟骨の修復を促進する効果が期待できます。

成長因子療法・幹細胞上清液(エクソソーム)

成長因子や幹細胞由来のエクソソーム(細胞間の情報伝達を担う物質)を膝関節に投与することで、損傷した組織の修復を促す再生医療に似た治療法です。

半月板損傷の保存治療で気を付けたい点

半月板損傷の治療において、悪化を防ぐために注意すべきポイントがあります。

適切な理学療法士の施術

半月板損傷に対する理学療法士の施術は手術を要しない場合でも早期から開始する必要があります。

膝の歩行中やスポーツ中の使い方や姿勢に問題があるままだとさらなる損傷も危惧されます。

歩行やスポーツ中の姿勢や筋力、柔軟性を改善することで悪化や再発を防ぎやすくなります。

体重のコントロール

過度な体重は半月板損傷を悪化させる危険性があるため、保存治療の一環として体重を管理し、適正体重まで体重コントロールを行うことが求められます。

運動で基礎代謝を上げる他、食事療法をしっかり行っていく必要があります。

膝周囲の筋力強化

痛みがあり安静にすることで徐々に膝周囲の筋力も低下していきます。

そうすると膝を支えられなくなるため、半月板の損傷が悪化してしまう危険性があります。

大腿四頭筋やハムストリングスなどの膝周囲の筋力を強化するようなトレーニングを理学療法士とともに行っていくことが大事になってきます。

関連記事:半月板損傷の軽度な場合について治療について解説|手術しないで治すことは可能か?

半月板損傷でお悩みの方はイノルト整形外科まで

一口に半月板損傷といってもその程度はさまざまで、特に初期段階では発症に気づかないことも少なくありません。

膝の違和感や軽い痛みを感じた場合には早めに医療機関を受診し、治療をスタートさせることが大切です。

イノルト整形外科では関節専門外来やスポーツ外来を設置しており、保存療法はもちろんのこと終息型体外衝撃波や再生医療、ハイドロリリースといった最新の治療メニューもご用意しています。

半月板損傷以外にも変形性膝関節症など膝関節のさまざまな疾患の治療に対応しています。

さらに、高度な専門知識をもった理学療法士が在籍しており、膝の痛みを再発させないための正しいフォームやトレーニング法もアドバイスさせていただきます。

まとめ

半月板損傷が疑われる場合にやってはいけないことは、膝に大きな負担がかかる姿勢や動作、激しい運動、不適切な靴の着用などが挙げられます。

この記事の監修医師

イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長

渡邉 順哉

経歴

- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒

- 平成23年 東邦大学 医学部卒

- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修

- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科

- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科

- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長

- 平成30年 渡辺整形外科 副院長

- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長

- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長